[巻頭インタビュー]

十人十色の「傷痕」を描いた物語

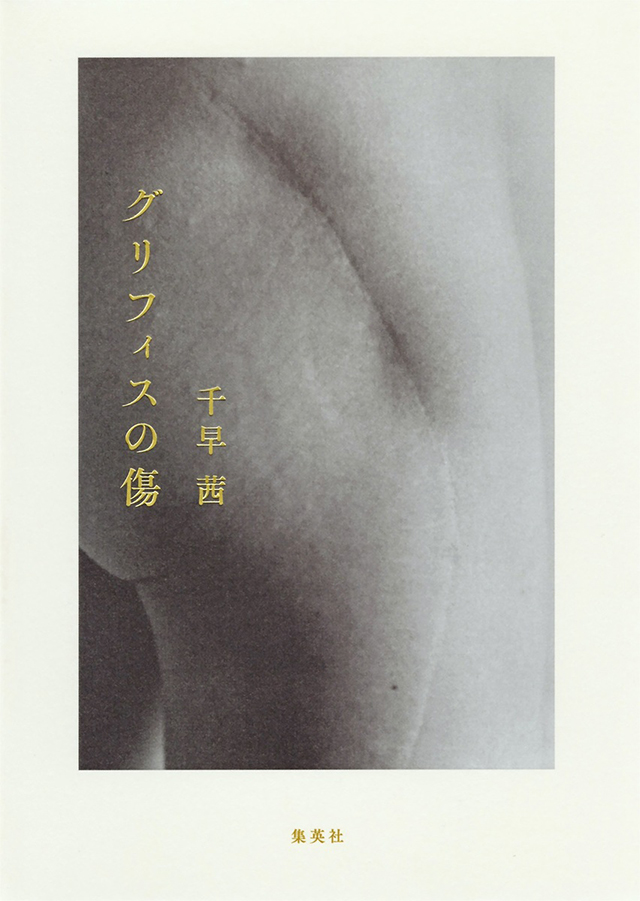

「傷痕について書きたい」。そんな希望から生まれた千早茜さんの新作『グリフィスの傷』。短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。

聞き手・構成=瀧井朝世/撮影=山口真由子/ヘアメイク=金岡沙梨奈

傷痕をテーマにした十篇

―― 新作短篇集『グリフィスの傷』に収められているのは十篇。共通するテーマは「傷痕」で、どの短篇も突き刺さるものがありました。

以前『あとかた』という連作短篇を書いたのですが、あれは「あとかたもなく」の「あとかた」で、「遺せないもの」という意味あいでした。あの中に自分の身体の傷痕をSNSにあげる女の子が出てくるんです。傷痕って「あとかた」とは逆に「遺るもの」ですよね。その時はエンタメっぽく書いたので、もうちょっと傷痕に注目して書きたい気持ちがありました。それで担当編集者に「傷痕について書きたい」と言って、「すばる」(二〇二二年十一月号~二〇二三年六月号)で「傷痕」というタイトルで連載を始めました。

―― 長篇でなく短篇で書きたかった、ということですよね。

そうですね。長いものだとしっかり起承転結のある話にしてしまいがちなんですが、今回はそれぞれの傷痕について、ざくっと切り取りたかったんです。長篇の『しろがねの葉』を書いた後だったということもあります。長いものを書いた後は短いものを書いて調整したいんです。

―― もともと傷や傷痕には興味があったのですか。

自分が怪我をすると、嬉々として毎日同じ時間に傷の写真を撮って、その変化を観察します(笑)。打ち身をした時も、色の変化を写真で記録するのが好きなんです。ただ今回は、傷というより、傷痕について書いています。

もともと医学書を読むのも、傷や傷痕の症例の写真を見るのも好きですね。今回表紙に作品を使わせていただいた、石内都さんという写真家が大好きなんです。石内さんは男女の身体の傷を撮った『Scars』や女性の身体の傷を撮った写真集『INNOCENCE』などを出されています。

ただ、私が人の傷痕が好きだと言うのは、傷を負った方に失礼な気がしていて。傷って誰かの痛みを伴ってできているものですよね。なので、そういうものは小説に書くしかないという気持ちもありました。

―― 傷痕もいろいろだし、お話の展開もいろんなバリエーションがあって読みごたえがありました。

短篇が苦手だったのでそう言っていただけてよかったです。

―― え、苦手ですか?

最近長篇が多かったので、ちゃんと短篇が書けるかなと不安でした。それと、長篇だとよく「匂いがしてくるような文章」とか「色が見えるような描写力」と言ってもらえるんですけれど、短篇は文字数が少ないのでそんなに描写が展開できないんですよね。なので今回はわざと省きました。能力を封印して書いたらどうなるのかな、って。

―― いやあ、どれも一瞬のうちに立ち上がってくる世界観がありました。

よかったです。傷を負ったことがない人はきっといないし、みんな痛みは知っているだろうから、伝わりやすいかなとは思います。

今回は十篇どれも、主人公には名前がないんですよ。誰の物語であってもいいように、主人公は空白にしてあります。

傷に対するネガティブ感を覆したかった

―― 一話目が最初に書かれた「

石内さんが多肉植物やサボテンが好きなので、竜舌蘭の話は入れようと思っていました(笑)。

―― 傷痕がテーマと聞いた時は、痛々しい話の短篇集だと思っていたんです。でもこの最初の一篇で、傷や傷痕に対するネガティブなイメージが覆されました。

嬉しいです。人間って、ショックを受けたとか、心が傷ついたといってもあんまり人に伝わらないというか。リアルに血が出たり、危険なことが起きてからでないと他人の痛みに気づかないところがありますよね。それを書きたかったんです。

傷のネガティブ感を覆したいというのもありました。傷痕を自分の中で肯定的に受け止められたら、それはもう傷じゃなくなるんだろうな、という気持ちで書きました。

――「結露」は男性が主人公。毅然とした態度の同僚女性に惹かれて親しくなった青年が、はじめて彼女とセックスした後シーツについた血を見て、処女だったのかと動揺し、動揺した自分を反省する。

性的な出来事によって女性が傷物扱いされることに違和感がありました。主人公は今時の男の子という感じですよね。今の男の子はいろんな価値観をアップデートしていかなきゃいけないから大変そうだな、という気持ちも入っています。

今回の短篇集は、男性主人公の話が少ないんですよね。石内さんの、最初は男性の傷も撮っていたけれど、だんだん女性ばかり撮るようになったという気持ちが若干分かった気がします。女性のほうが傷に対する感度が高いというか、ストーリーが深くなる。それに対して、男性には「傷なんか気にしちゃ駄目」みたいな文化があるので深くならなくて。

―― 彼女が昔、母親に処女かどうか疑われて処女膜再生手術の話をされた、というエピソードがきつかったですね。

そういう手術って本当にあるんですよね。レイプされた人が自己肯定感を取り戻すために受けるケースもあるらしいので、必要な手術ではあるんでしょうけれど。でも、いい家に嫁がせるために手術を受けさせる、みたいな考え方は「うわあ……」となりますよね。

――「この世のすべての」は、あることが理由で男性に近づけなくなった女性が主人公。彼女の住むマンションには、犬の飼い主に罵声を浴びせる、犬嫌いらしい老人男性がいる。主人公はふとしたきっかけでその老人と言葉を交わすけれど……。

心配な気持ちや怖い気持ちを怒りでしか表せない人っているじゃないですか。そういう人をイメージしました。

それと、友達がコロナ禍で人と人の距離が離れた時期に「昔こんなことをしてごめんね」という謝りメールをもらったと言っていて。昔自分を傷つけた人が、コロナ禍で一人になって自己内省をして思い出したのか「あの時の私は悪かった」と言ってきたらしいんです。でも傷つけられた側って、もう思い出したくもないわけですよ。メールが来た時点でその時の痛みを思い出してしまうし、謝られたら許すしかない。一方的な謝罪メールってすごく身勝手な行動だなという怒りがあって書きました。

―― ラストにびっくりです。

二人が仲良くなると思いきや、という(笑)。二人は同じ傷を持った者同士みたいに思えるけれど、私は基本、同じ傷はないと思っています。これは長篇ではできないことをやっているので短篇として一番楽しく書けました。

――「林檎のしるし」も、ラストにぞわっとしました。年上の同僚男性、オクモトさんと飲み仲間になった女性が語り手です。ある時オクモトさんが低温熱傷を負い、長らく治療生活に入ります。そこで主人公はある疑念を抱く。

これは川上弘美さんの『センセイの鞄』をすごく意識しました。川上さんが大好きなので。でも、誰もがあんなふうに幸せにはならないよね、という。

―― オクモトさん、「妻はぼくに関心がないですからねえ」ってやたら言いますよね。

男の人で、「俺、家で大事にされてないから」みたいなことを言う人っているじゃないですか。「ちょっとかわいそうな自分」アピールする人。あの鬱陶しさを書こうと思いました(笑)。それと、低温熱傷と、低温の恋愛だけど実はしつこくてぐずぐずしている、みたいなものを重ね合わせて書きたかったですね。低温熱傷は本当にしつこいんです。

―― 経験があるのですか。

あるんですよ。まだ痕が残っています。低温熱傷をした時、北方謙三先生が「低温火傷はしつこいぞ。俺の愛と一緒で」って言ってましたが、本当にそうでした(笑)。

―― あはは。「指の記憶」は、一人の青年が学生時代を回想します。バイト先の工場で指を切断した時、社員の

指切断の治療痕の写真を見ると、本当にきれいに繫がっていて、医療ってすごいなって思います。この作品集は医学書に載っている医療行為に忠実に書いたものが多いですが、この話はちょっと幻想のような、「こういうこともあるんじゃないかな」という自分のイメージが入っています。

―― 千田さんはバイトに先輩面してかまってくる、ちょっと鬱陶しいタイプの人ですね。

恩人がめっちゃいい人ならありがたいけれど、あまり好きになれない人だと困りますよね。千田さんが即座に指を拾ってくれたのも、良くも悪くも他人との距離感があまり読めない人だからだと思うんですよね。自分の手が汚いかどうかも気にせず、「あ、指が取れてる。拾っちゃえ」という行動だったんだと思う。

私、千田さんみたいな、ちょっと惨めな感じの人を書くのがすごく苦手なんです。でも、『犬も食わない』で共作した尾崎世界観さんがそういう人を書くのがとても上手なんですよ。自分は無意識的にそういう人を書くのを避けていると気づかされたので、今回は無理して書きました。苦手としている人間も書かないといけないなと思っているので。

ずっと心にあったタイトル案

―― そして次が表題作の「グリフィスの傷」。公園でお弁当を食べる習慣がある女性が、その公園で、かつてリストカットしてはその傷の写真をSNSにアップしていた元アイドルと知り合う。その元アイドルに向けて「あなた」と呼びかける形で語られます。グリフィスの傷とは、ガラスの表面についた目に見えない無数の傷のことだそうですね。

傷の短篇集を書くならタイトルは「グリフィスの傷」がいいなと思っていました。『透明な夜の香り』で表紙の作品を作ってくださった、ガラス作家の松本裕子さんとは以前から知り合いで、グリフィスの傷のこともずいぶん前に教えてもらったんです。たぶん十年くらい前。その時から、いつか本のタイトルにしたいと思っていました。

これが一番『あとかた』に繫がっている内容ですね。あれで書いた、自分の傷の写真を撮ってSNSで見せる行為について、もうちょっと考えて書きました。

―― この短篇では、中傷という意味での傷も書かれていますね。

自分が傷を負う話ばかりでなく、自分が傷つけること、加害についても書かないといけないなと感じていました。

舞台となる公園は、渋谷区の鍋島松濤公園をイメージしています。前に住んでいたのが松濤のはずれで、渋谷のほうに歩いて買い物に行く時に通っていたんですが、木が多くて、どよんとした感じの公園でした。そこから渋谷のほうにおりていくと、Bunkamuraがあって、道を挟んで円山町のラブホ街で。あの雰囲気が面白くて、書きたいなと思っていました。

――「からたちの」は、深い傷痕を持つ女性が主人公。彼女は傷痕をモチーフに描く画家のモデルとなっている。

私の中に、他人の傷や痛みを美しいと感じてしまう罪悪感があるので、それを出した作品です。

―― 画家の男の代表作は、戦争によって負った傷のシリーズ。彼は、傷痕というのは「生き延びたあかし」だと語りますね。

それは本当に心から思っています。身体、よく頑張ったね、生き抜いたね、って思います。

ただ、この短篇に書いた圧倒的な暴力による傷は、「生き延びたあかし」とはちょっと違うのかなと思っています。戦争や傷害といった、突然傷つけられる行為は、やはりショックとして心に残るだろうから。

―― 語り手の女性も突然の理不尽な暴力によって傷を負った人で、彼女にとって傷痕は、人の悪意が肌に残っている感覚ですよね。

人は日頃、自分は殺される存在なんだと思っていないじゃないですか。なのにそうなったら、自分がすごく小さい虫のような、踏みつけられてもいい存在に思えてしまう気がします。

この短篇では戦争についても書きたかったんですね。戦争があるたびに症例が増えて、創傷治療と形成外科手技が発展していったということに皮肉を感じます。

―― 一方、「慈雨」は優しい話でした。自分の不注意で誰かに傷を負わせた記憶の話ですよね。傷つけられた本人は忘れていても、傷つけたほうは覚えているという。

今回の短篇集の加害者は優しい人が多いかもしれません。これは連載の最終回だったので、いい話を書こうと意識しました。

うちには猫がいますが、漂白剤の匂いが大好きなんですよ。私はよく茶器や布巾を漂白するので気をつけていたんです。でもある時、まな板に漂白剤をかけた後、ちょっと目を離した隙に、まな板の上でごろごろされてしまって。漂白剤は気化するのが早いんですが、その前に身体を舐めたら猫の体内に入ってしまうと思って、必死になって追いかけて拭いて、逃げるのでまた追いかけて……というのを繰り返しました。結局猫は無事だったんですが、死んだら自分のせいだと思って、ショックで泣いて、吐いて、私がお腹を壊しました。

―― 作中の、子供に怪我をさせてしまった人もそんな思いだったのかも……。残りの二篇は書き下ろしですね。まず、「あおたん」。主人公の少女の住む町には、全身

自分で自分の身体を傷つける行為で、私自身が肯定できるものは何か考えた時に、刺青が浮かんだんです。

―― 少女はどうやら相当な美少女のようで、それゆえ不快な思いもしていて、あおたんのおっちゃんが守ってくれている。でも彼女は自分のことを肯定できずにいるようです。

今回の短篇集に整形の話も入れるつもりで、美容外科の先生に取材に行ったんです。整形って一般的に醜いとされる顔を一般的に美しいとされる顔にすることが多いじゃないですか。だからみんな二重にしたがる。「逆に一重にする人はいますか」と訊いたら、それはそれでいるらしいんですね。そもそも美の基準って一定じゃないですよね。私の周りにも、すごい美人なのに「自分の顔が嫌い」という人がいるので、自分をどう肯定するかにかかっているんだなと思うんです。

私自身はそんなに他人の目に映る自分を信じていないし、鏡を見るのも好きじゃないし、そういうことはどうでもいいと思って生きているタイプだけれど、こんな人生だったらこうなるかもしれない、と考えていったら主人公の心の中に入って書くことができました。

書いてみて感じたのは、結局人間って、誰かの目に映った自分しか肯定できないんだなってことでした。

―― 最後は「まぶたの光」。生まれつきまぶたがうまくひらかない先天性

作中に出てくるこども病院の先生は取材で出会ったお医者さんをモデルにしています。本当に素敵な方で、医療に希望が持てました。取材の中で先天性のまぶたが下がる病気の子の手術をすることもある、という話を聞いたのがきっかけです。それと、戦傷者の症例写真を眺めている子が出てきますが、それも書きたかったことのひとつでした。

―― どの短篇も、短いのに深く鋭くて突き刺さりました。千早さんならではの身体と心に対するとらえ方を堪能しました。

私は身体ありきだと思っているんです。文章を書いていても精神だけで生きているとは思えなくて、胃腸の調子が悪い時は何もかも駄目ですし。身体の調子によって性格も変わるというのは前から思っていました。だとしたら、身体の記憶や傷痕によって、何かしら変わってくるだろうと思いながら書きました。傷の症例って無数にあるので、本当にこれ、永遠に書けそうです。十篇では全然足りなかったです(笑)。

千早 茜

ちはや・あかね●作家。

1979年北海道生まれ。小学生時代の大半をアフリカで過ごす。立命館大学文学部卒業。2008年「魚神(いおがみ)」で第21回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2009年に同作で第37回泉鏡花文学賞受賞。2013年『あとかた』で第20回島清恋愛文学賞、2021年『透明な夜の香り』で第6回渡辺淳一文学賞、2023年に『しろがねの葉』で第168回直木賞を受賞した。他の著書に『ひきなみ』『赤い月の香り』『マリエ』「わるい食べもの」シリーズ等多数。