[今月のエッセイ]

食べ物ばかり「読んで」きた

かつて僕がどういう子どもだったか。端的に言うと「本が好きで食い意地の張った子ども」でした。本が好きになったきっかけは、物心ついた頃から親が数度にわたり、段ボール箱単位で本を買い与えてくれたことだったと記憶しています。箱の中身は、最初は絵本ばかり、そして徐々に活字が増えていきました。これには今でもとても感謝しています。

食い意地が張っていたのがどうしてかはよくわかりません。ただ今思うと、僕はむしろ好き嫌いの多い子どもでした。火を通した魚が大の苦手で、ほとんどの野菜も嫌々食べていました。肉も挽肉や薄切りなら好きでしたが、分厚かったり塊になったりすると、なぜか途端に苦手になりました。そして何なら白ごはんもちょっと苦痛でした。好きな食べ物が限られている分、そこに対する執着がただならぬものになったのかもしれません。それが、成長と共に嫌いなものが減っていった後も、延々と引き継がれていったということです。

本好きと食い意地、この二つの属性が重なると、どういう現象が起こるか。これは自明です。本を読んでいても、食べ物が出てくるシーンになると、それだけで俄然テンションが上がってしまうんですね。

例えば、『大どろぼうホッツェンプロッツ』に出てくる、ソーセージとザワークラウトだけの食事。決して美食として語られていたわけではなく、

アーサー・ランサムの『ツバメ号とアマゾン号』のシリーズでは、今で言うアウトドア料理が、いかにも英国的なスタイルで次々と登場します。主人公達は、遭難寸前の危機的な状況でも、紅茶に入れるミルクが切れたことをまず嘆きます。細かいストーリーはちっとも思い出せないくせに、そんなシーンばかりを記憶しています。

パール・バックの『大地』は、中国における激動の時代を描いた大作……のはずですが、これまたストーリーはおろか登場人物も全くと言っていいほど思い出せません。なのに、

食べ物がおいしそうな児童文学と言えば、僕にとってその最高峰の一つが、ローラ・インガルス・ワイルダーの『大草原の小さな家』シリーズです。雪にメープルシロップを垂らしてキャンディーのように固めるシーンや、冬を前に親戚総出で豚を一頭潰した時に子ども達が与えてもらった豚の尻尾をストーブでこんがり焼いて食べるシーンなど、アメリカ開拓時代の素朴で力強い食べ物が登場します。

中でも最も印象的だったのはパンケーキでした。最初にスキレットでベーコンをこんがり焼き、次に染み出した脂でパンケーキを焼き、それらを一皿に盛り付けてメープルシロップをたっぷりかけて食べるのです。当時の僕にとっては想像もつかない味に思えました。しょっぱいの? 甘いの? ごはんなの? おやつなの?

ずいぶん経ってから、マクドナルドで限りなくそれに近いと思われるものに遭遇しました。メープルシロップ入りの甘いパンケーキでしょっぱい肉を挟んだ「マックグリドル」です。本に出てくる食べ物は、往々にして、こうやっていつか現実とリンクしていきます。

大人になるにつれ、物語の中から食べ物のシーンを拾うだけでなく、最初から食べ物ばかりをテーマにした本を探して読むことも覚えました。そこで得た知識と憧れもまた、次々に現実とリンクしていきました。池波正太郎に憧れて洋食屋や蕎麦屋の

挙げ句の果てにそれらは、僕にとって現実中の現実とも言える「仕事」に繫がっていったのです。僕は今、料理人として料理を提供し、レシピを考えて料理本を作り、いろいろなものを食べた経験を様々な文章に綴ります。全ての始まりは「食の本」でした。

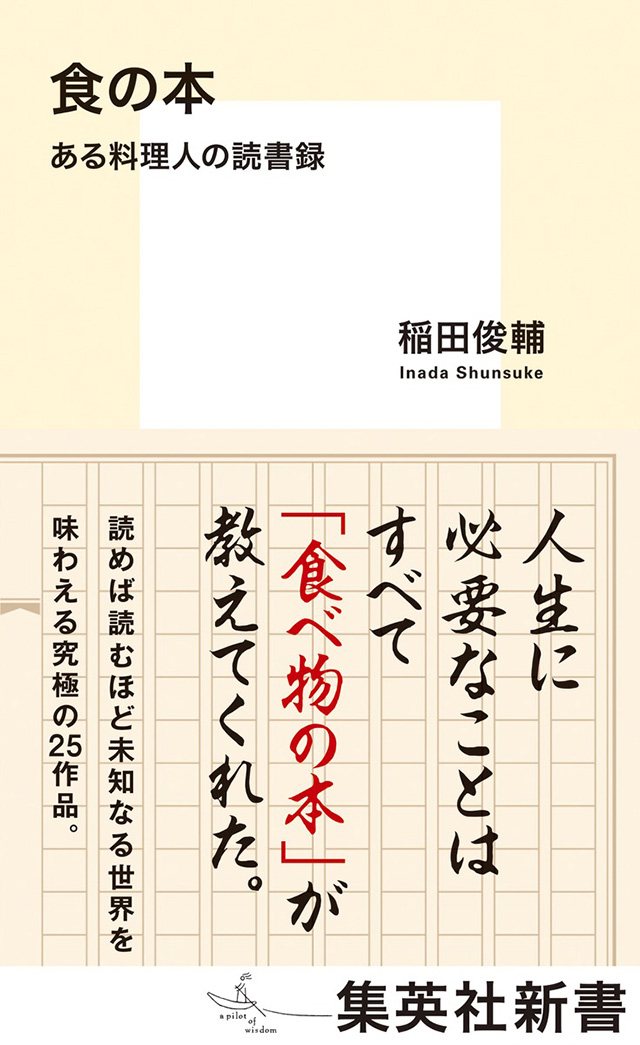

このたび刊行した新書『食の本 ある料理人の読書録』は、そうやって長年にわたって僕自身を形作ってきた本について、その一部を語ったものです。だからそれは、たぶん書評というものではなく、実体験としての食の世界と本が描き出す食の世界とを繫ぐ糸のようなものです。そして同時に、作者ひとりひとりに宛てたファンレターでもあります。

そんな今の僕がどういう人間かを端的に表すならば、「本が好きで食い意地の張ったひとりの男」です。なんてこった……結局何も変わっちゃいないではないですか!

稲田俊輔

いなだ・しゅんすけ●料理人、文筆家。

鹿児島県生まれ。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。南インド料理専門店「エリックサウス」をはじめ、和食、ビストロなど、幅広いジャンルの飲食店の展開やメニュー開発を手がける。著書に『おいしいもので できている』『異国の味』ほか多数。