[本を読む]

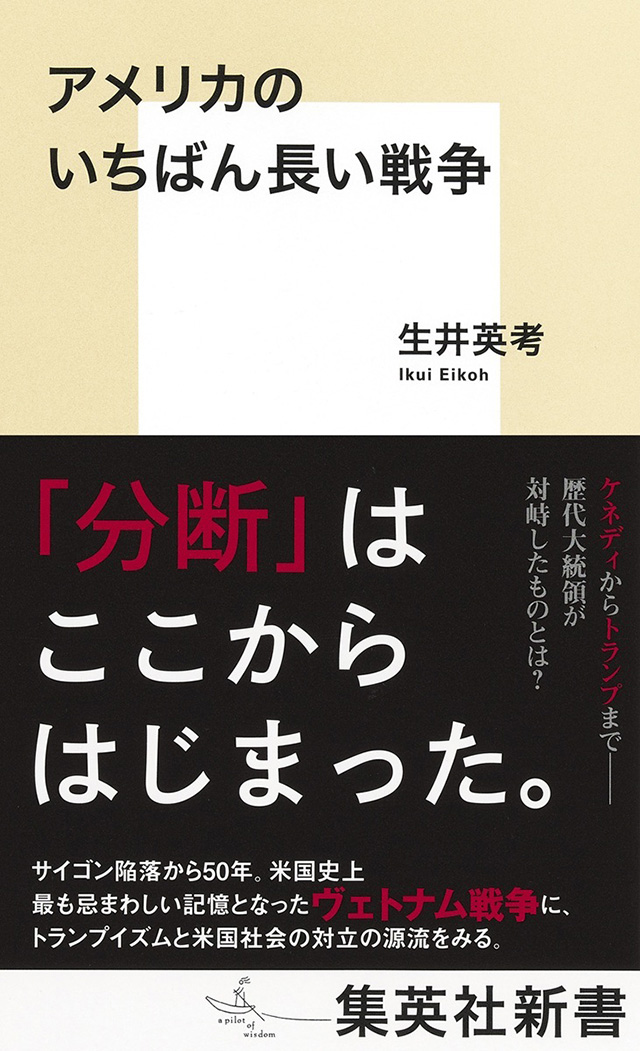

今もアメリカ国民の心を深く抉り続ける

戦争の謎を解き明かす

アメリカの人気アクション映画「ランボー」(1982年公開)を覚えておられる方は多いだろう。続編もいくつか出たヒット作だが、原作はその10年前に出た小説で、映画も公開当初はあまり客が入らなかった、と知れば驚かれるかもしれない。なぜアメリカは、ヴェトナム戦争や帰還兵のことを80年代になるまで話題にしなかったのか。本書は、著者自身による前著の厚みを意識させることなく、その謎をわかりやすく解き明かしてくれる。

実のところ、ヴェトナム戦争は「戦争」ですらない。宣戦布告もない。そもそもアメリカは直接の当事者でもない。だからアメリカは「負けた」わけではない。にもかかわらず、その後遺症は今もなおアメリカ国民の心を深く

それぞれの節目で大統領が担った役割も注目に値する。現大統領が頻用する「サイレント・マジョリティ」という言葉は、反戦運動をするリベラル・エリートへの反感を煽り、国民を「声高な少数派」と「沈黙する多数派」に分裂させたニクソンの演説に由来する。レーガン政権時代、首都ワシントンのヴェトナム(戦争)戦没者慰霊碑が完成するが、そこに示された当時のアメリカの自己理解は、ドイツのホロコースト記念碑に込められた思想と深刻な対比を見せている。

日本からアメリカの大学に行くと、ROTC(予備役将校訓練課程)の学生がキャンパスにいて軍の存在が身近なことに気づかされる。アメリカという国は、いわば日常的に戦時体制なのである。そんな国で、高位軍人たちは「トランプ氏を最高司令官として再び仰ぐのは耐えがたい」と口を揃えて語ったという(「あとがき」より)。一気に流動化した今日の世界秩序からして、これほど震撼させられる言葉はない。

森本あんり

もりもと・あんり●神学者、東京女子大学学長