[本を読む]

「働いていても本が読める」

社会のために

いきなり私事で恐縮だが、フルタイムの企業勤めをしながら、大学にも籍を置いて研究している。平日はなるべく早く起き、始業時間までに書き仕事とそのために必要な読み仕事をする。それから業務に専念して、夜はだいたい気分転換に酒場に繰り出し、翌朝に備えて寝る。休日にはまとまった研究を進めたり、同居人や友人との時間を過ごしたりする。そんな生活をしていると、仕事(研究)と関連しない趣味の「読書」の時間はほとんどない。せいぜいスマホを開いてSNSに反応したり、アプリゲームの連続ログイン日数が途絶えないようにしたりするくらいで精一杯だ。

このn=1事例は極端にしても、現代日本の有職者の「読書」への距離感はおおむねそんな感じだろう。だから本書の問いには「そんなの時間がないからに決まっているじゃないか」とでも言いたくなるかもしれない。否。少し待ってほしい。本書は、その書名を

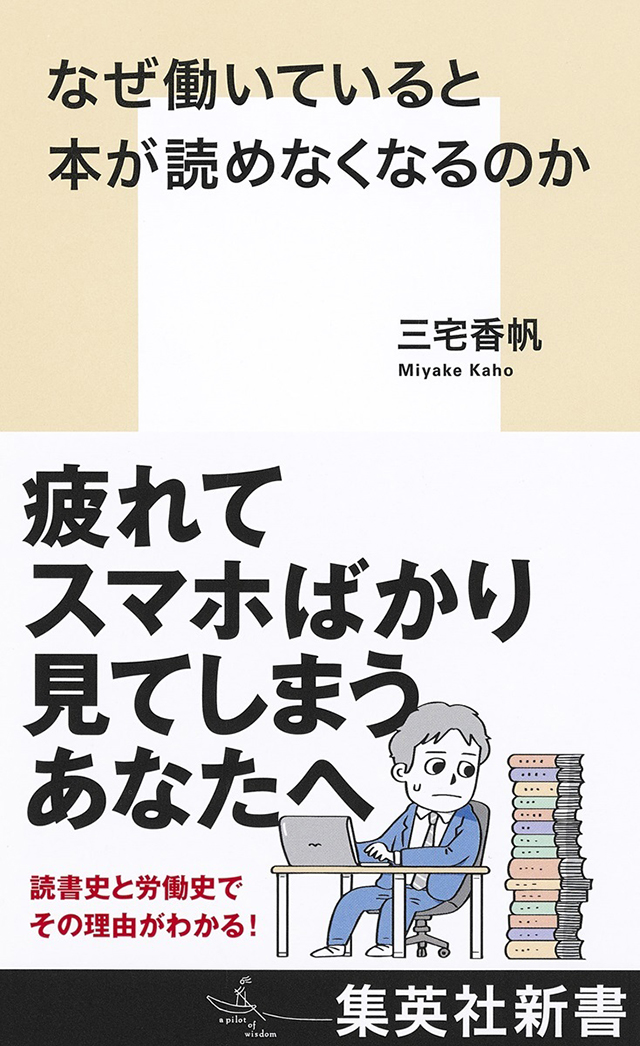

「本が読めなかったから、会社をやめました」というキャッチーな自分ゴトからはじまる本書は、日本に「読書」が(そして「労働」も)誕生した明治時代を起点として、時期を区切りながら当時のベストセラー本を概観しつつ、「いま」に向けて表題の問いを育てていく。

ここがまずひとつ本書の味わいどころで、新世代の文芸評論家を代表する著者による過去のベストセラー本の簡潔にして鮮やかな読み解きは爽快でさえある。分析の解像度は「いま」に近づくにつれ高まっていき、今世紀に差し掛かるところで立ち現れるのは「読書という、偶然性に満ちたノイズありきの趣味を、私たちはどうやって楽しむことができるのか」という、いまこそ問われるべき問いである。

この上なく本を愛しながら、それでも「疲れたときは、休もう。……本なんか読まなくてもいい」と言ってくれる著者とともに、ぜひこの問いの先にある社会構想を垣間見てほしい。私もまた「働いていても本が読める」社会に生きたい。

朱 喜哲

ちゅ・ひちょる●哲学者