[本を読む]

かつての自分のアルケオロジー

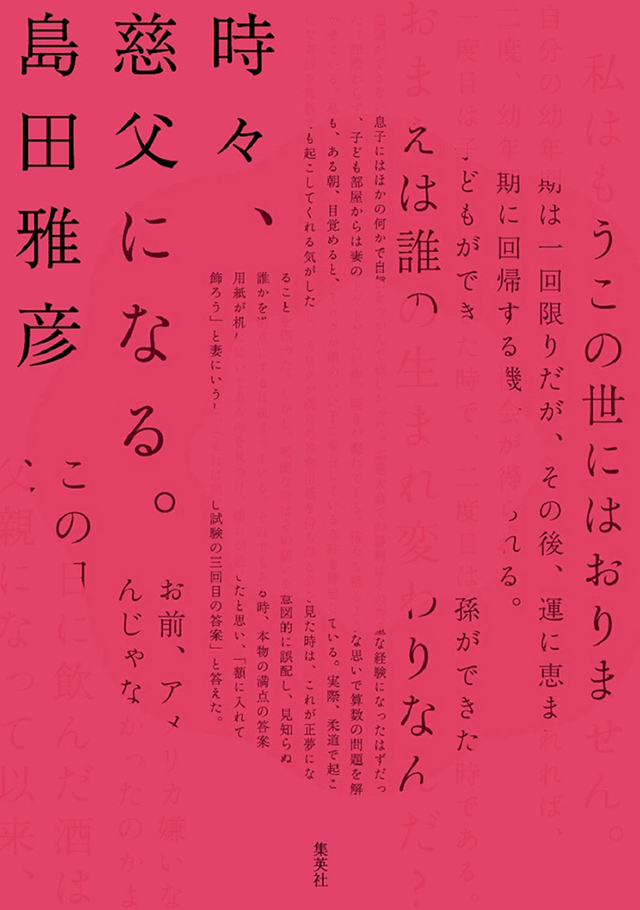

還暦を迎え、人生の冬に差しかかった作家が、過去の自分をおおいに語る――書籍の最後に記された「本書はフィクションです」という定型文がどこかアイロニーの響きももつ、自伝的小説である。幼少期から作家デビューを経て、中上健次の死を体験する青春期の終わりまでを、自分の分身たる「君」に向かって語りかけた『君が異端だった頃』の、続編と考えてよさそうだ。ただし本書ではオーソドクスな一人称が用いられる。三十歳で父親となり、おのが人生の主役を子どもに譲る局面を迎えた男、それが「私」である。

旅に一年の半分以上を費やした二十代の終わり。精力的に仕事をし、オペラ制作や大学教育に足を踏み入れた三十代。仕事も私生活も支離滅裂だった厄年のころ……。好不調の波はあれど、子の誕生以降は妻とともにいつもその成長を案じてきた。〈何も持っていない者はどうすれば自信やプライドを獲得できるか?〉。高校時分からアメリカ留学させた息子の、不在のさびしさを紛らわすように、自宅で竹細工に没頭した姿には悲哀もにじむ。そのように、子の幸福を願い、はりつめて生きてきたかつての自分を、ねぎらいと同情と、少しの羨望がまじった目で回顧していくのである。

身の回りの記録だけでなく、どんな時代を過ごしてきたか、その総括の意味も本書は担う。前世紀から今世紀へ、世界は激動した。悲惨な原発事故を健忘症のように忘れ、悪政はつづく。パンデミックも起きる。時々の怒りや抵抗が、作家に小説を書かせる燃料となったことがよくわかる。小説は〈たった一人の反乱〉を可能にする。過去から受け継ぎ未来に手渡す現在を生きることの責任が、たゆまぬ創作の活力なのだ。

記憶の確かなうちに語れ、と自らに課したのが本作と『君が異端~』であろうが、人生百年時代ともいう。子も自立し、いずれ教育の現場から離れたなら、次の三十年は老人の愚行にいそしまれてはと、(本書に名も出してもらった)不肖の弟子の一人として思う。三冊目が待たれる。

江南亜美子

えなみ・あみこ●書評家