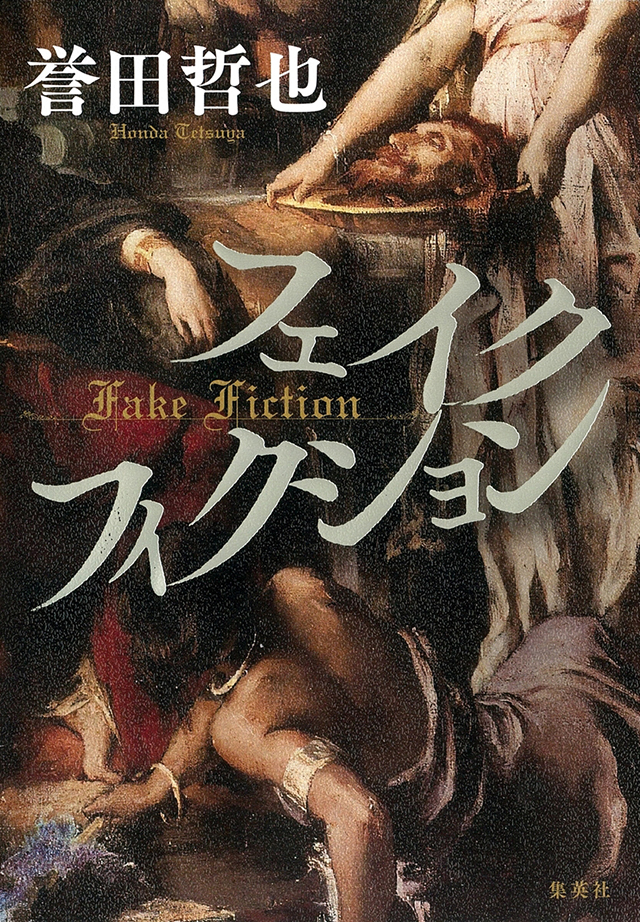

[巻頭インタビュー]

複雑にからみあう

真実と偽りの先にあるものとは?

東京都下の路上で首なし死体が発見された。事件捜査にあたる所轄の中堅刑事、

構成=タカザワケンジ/撮影=露木聡子

宗教への疑問から生まれた物語

―― 『フェイクフィクション』はどのように着想されたのでしょうか。

最初は編集者にざっくりと「青春系かお仕事系かどぎつい系ですか」と聞いたんです。「どぎつい系で行きましょう」と言われて「わかりました」と。

―― 編集者に尋ねるところから始まったんですね。

そうですね。だいたいいつも編集者の希望を聞いて、どんな小説にするかを絞り込んでいきます。その三つから外れるようなもの――たとえば『妖の掟』の吸血鬼とか、『もう、聞こえない』だったら死んだ人の声が聞こえるとか――を書きたいと思ったら最初に聞きますけどね。「こういうのが出てくるけどいい?」って。

―― 「どぎつい系」とのことですけど、たしかに冒頭から首なし死体が出てきますし、特殊な凶器の使い手も登場しますが、それだけではないですよね。三人の視点人物(刑事、元格闘家の青年、ヤクザ)を結ぶのが「サダイの家」という新興宗教です。宗教を題材にしようと思われたのはなぜでしょう。

去年出した『もう、聞こえない』で、亡くなった人の声が聞こえるミステリを書いたんですが、そのときに、「死」は人間が言葉の上で定義したものにすぎないんじゃないか、というようなことを書いたんです。それって宗教につながるんじゃないかと。

日本にはいろんな宗教がありますよね。神式のお葬式に行くとお焼香じゃなくて

―― 宗教という重いテーマをエンターテインメントにどう昇華させるか。それがこの作品の読みどころの一つですが、物語は東京都下の警察署から始まり、王道の警察小説なのかなと思わせます。

これはね、聞いてもらいたいんですけど、捜査にあたる鵜飼が所属する刑事生活安全組織犯罪対策課っていう長い名前の部署をどう略すかが問題だったんです。日常会話の中で、刑事たちがそんな長い名称を使うわけないじゃないですか。でも、警視庁の警察署が百二ある中で、刑事生活安全組織犯罪対策課があるのって、小説で書いた五日市署ともう一つだけだったんですよ。

―― そんなレアなんですか。

百二のうちの二だけですよ。あとは刑事組織犯罪対策課か、刑事課と組織犯罪対策課に分かれています。生活安全課まで組み込んであるのは超レアなんです。何て呼んでいるのかと思って、知り合いの警察関係者に聞いても誰も教えてくれない。知らないんですよ。何せ二しかないから。

仕方がないのでわざわざ警察OBの方にお願いして二のうちの一に電話してもらったんですよ。そうしたら「刑生組対課って言うらしいよ」と。なるほど、やっぱりおさまりのいい略称を考える人がいるもんだなと思って。刑生組課じゃ語呂が悪いなと、ずっと悩んでいたんです。まさか組対だけ二文字もらえるとは。

ただそれは五日市署じゃなくてもう一つの署でそう呼んでいるという話だったんですよ。何で五日市署に聞いてくれないんだろうと思ったら、ちょうど連載中に五日市署の刑生組対課がなくなっていたんです。刑組課と生安が別々になっちゃった。

さあどうしよう。現実を反映して鵜飼の所属を替えるべきか。いや、ここまで苦労して探り当てた略称を作品に刻みつけたい。結局、そのまま残すことにしました。いやあ、びっくりしましたね。

―― 悩んだのがそこですか(笑)。さすがですね。誉田さんの警察小説はディテールのリアルさでは一、二を争うのではないでしょうか。捜査会議の報告で捜査対象の住所まで読み上げるとか、捜査の進め方の細部がいつも丁寧に書かれています。

それは死体の様子を一々書くのと同じことなんです。警察官が死体を前にしてどういうふうに見るかと言ったら、様子を細かく観察するわけじゃないですか。だから、ことさらにグロいことを書こうと思っているわけじゃないんですよ。まあ、まったく思ってないですかと言われたら、ちょっとは思ってますけど。でもそれよりは、目の前にあるものに対してごまかして書きたくない、正直でありたいというほうが強いですね。

製餡所を見つけて突撃取材

―― 二人目の視点人物、潤平はナイス・ガイですよね。純情でまっすぐでちょっとおバカなところがあって。元キックボクサーでいまも総合格闘技のジムに通う二九歳の青年です。

新興宗教「サダイの家」の施設に母親と一緒に住んでいる

―― 製餡所というのも珍しい仕事ですね。潤平はたまたま声を掛けられて

だんだん書ける職業が尽きてくるんですよね。自分がもともと建築関係の仕事をしていたので、『ソウルケイジ』とか、建築関係は随分書いちゃったんですよ。いい仕事がほかに何かないかなと思って、求人サイトを見たりしていたんです。そうしたら、実は近くに製餡所があることがわかった。小さな工場なんですけど、入口脇に茹でた小豆の看板みたいなのがあって雰囲気があったんですよね。そうね、こういう仕事もあるなと思って突撃取材に行きました。

理由を説明して「コロナのこともあるから見学は難しいですか?」と聞いたら、わりとすんなり見学させてくれたんですよ。餡子をどうやってつくるかから、その製餡所ならではのこだわりまでいろいろ教えてもらいました。作中に「鬼ザラ」っていう純度が高く粒が大きなザラメが出てきますけど、それも実際にそう呼んでる呼び方なんですよ。餡子を練るテフロン製のヘラというのも、その社長が実際に考えたんです。

―― 餡子のつくり方もリアル。誉田さんの小説はいつも技術的な描写が魅力的です。人物の話に戻りますが、三人目の視点人物、唐津というヤクザが登場します。ヤクザなのに新興宗教と深く関わっているという異色の人物です。

唐津にとってサダイの家の教祖との出会いがある意味で人生を変えるんですよね。ヤクザになって人の道を外れてしまったけれど、せめてこれ以上は外れないようにしようというタガをつくってくれた。一方、サダイの家のナンバー・ツーの小牧は唐津とは対照的な人物で、教団を大きくした立役者。でも、そのためには表に出せない汚れ仕事をしてくれる人間が必要で、それが唐津なんです。

ただ、僕はヤクザにしても警察官にしても、やっていることは生活の一部だと思っているんですよ。警察官にもヤクザにも仕事以外の生活がある。なので、その人物の生活に触れるところをちゃんとつかんで書かないと。唐津の場合だったらお酒を飲まないことです。酒を飲まないヤクザって珍しいと思うんですけど、クルマは自分で運転したほうがいいから飲まないんだ、という理由づけをした。そうすることで唐津という人物にピタッと焦点が合ってくるんです。

神の視点で人間を見ると

―― 宗教というテーマについてもう少し聞きたいのですが、エンタメとして読者に楽しんでもらうためにこうしようとか、そういうことは考えましたか。

宗教って何だろう? という問いかけというか、テーマを意識させながら、あまり堅苦しくなく「宗教をこれぐらい軽く考えてもいいんじゃないの?」ということをどこかで示そう、くらいのことは考えていましたね。

―― 唐津がサダイの家の教祖から聞く話がそれにあたりますね。『フェイクフィクション』の核と言える部分だと思います。

そうですね。そのへんはふだんから考えていたことなので難しくなかったんですが、悩んだのは最後をどんな決着に持っていくかなんです。

王道の警察小説だったら刑法上の解決が結末になりますが、たとえば『ケモノの城』のような作品なら刑法に縛られずに違うかたちで物語の決着をつけることもできる。何をもって起承転結の結とするか。『フェイクフィクション』で難しかったのはそこですね。

ノンシリーズってシリーズものと違ってテンプレートがないので、どうなるか最後までわからないところがあるんですよ。こうすればこうなるはずだと思って、一応事前に設計図は描くんですけど。

―― シリーズものの場合、固定メンバーがいますけど、ノンシリーズの場合はそもそもこの登場人物がどんな人間なのかわからないところからのスタートですよね。

そうですね。隠しごとがあったとしても、シリーズもののレギュラーメンバーだったらたかが知れてますからね。

―― 誉田さんはシリーズものも多いですが、執筆する上で、シリーズとノンシリーズのバランスは考えていますか。

シリーズものにしようと思って書くことって実はほとんどないんですよ。『武士道シックスティーン』だって続けるつもりはなかったし、『増山超能力師事務所』だって最初は短編で、続いちゃいそうだなと思ったらそうなった。最初からシリーズになると思って書いたのは(姫川)玲子シリーズぐらいですね。別にシリーズを増やしたいわけではなくて、『ジウ』だって三部作で一度終わっているわけですから。

―― 『ジウ』はスピンオフ的な『国境事変』から、歌舞伎町セブン・シリーズへと続いていますね。『ジウ』で生き残った人たちがしたたかにその後の世界で活躍している。誉田さんの小説の登場人物は生命力が強い。シリーズが終わっても生き残る(笑)。

そうだ、この人を出そう、と思いつくんですよ。日々こんなものを書きたい、あんなものも書きたいって考えている中で、このネタはジウ・サーガ向きだなとか、この事件は玲子に捜査させたいなとかというのもあるし、その一方で、いや、これはシリーズものには向かないなというのもあるんです。

ただ、『フェイクフィクション』を書いて思ったんですが、そういう僕の思考自体が神の視点なんですよ。宗教の話とつながるんですけど、神は一人一人の人間に心を寄せてなんかいないんじゃないかと僕は思うんです。僕は自分の作品世界に対して、まさに神のポジションにいるからそれがわかるんですよ。

―― 作家は神の視点でフィクションを

それは大きいかもしれないですね。あなたも小説を書いて神になってみればわかるよ、という感じが少しするんです。神様はあなたたちのことなんか別に愛してもいないし、救ってあげようなんて思ってないよ。でも神なんかいなくても生きていけるから大丈夫だよ、と。

―― 誉田さんは登場人物をクールに見ているんですね。神のように。

テーマがあって、それを解決してくださいと登場人物たちに言っているんですから、試練を与えて運命を規定しています。でもあまり思い入れはない。このあとにあまり使い道がないからここで死んでもらおうか、と死んでもらったりすることもあるんです。神ってその程度にしか人間のことを思っていないんじゃないでしょうか。だから、僕は申し訳ないけれど、神様を信じている人たちがよくわからない。わからないから『フェイクフィクション』で書いてみたんです。

誉田哲也

ほんだ・てつや●作家。

1969年東京都生まれ。2002年『妖の華』で第2回ムー伝奇ノベル大賞優秀賞を受賞しデビュー。著書に『アクセス』(第4回ホラーサスペンス大賞特別賞)『疾風ガール』『ジウ』『ストロベリーナイト』『武士道シックスティーン』『あの夏、二人のルカ』『あなたが愛した記憶』等多数。