[対談]

長年の思いが叶った、アートな奇書!

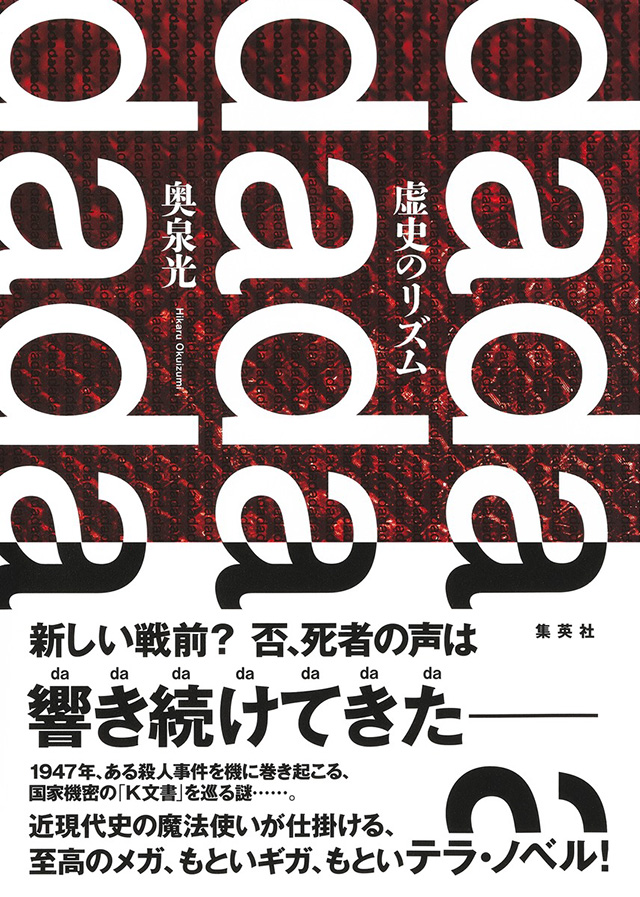

奥泉光さんの新刊『虚史のリズム』は、太平洋戦争敗戦後の占領期日本を舞台に、ミステリー、SFなどの要素もふんだんに取り込まれた、奥泉ワールドが全面展開された超巨編です。

本の仕立ても、A5判(本文、天地二一〇ミリ×左右一四八ミリ)、一一〇四ページ、背幅五〇ミリと、重厚感たっぷり。まずカバーのdadadaという文字が目に入ってきますが、本を開くとdadada……という文字がうねるようにのたうちまわっています。このユニークな文字設計を手がけたのは装丁家の川名潤さん。

内容的にも物量的にも規格外の本書について、誕生の背景をお二人に語っていただきました。

構成=増子信一/撮影=山口真由子

奥泉さんの熱ある

プレゼンから始まった

――後半、dadada……という文字群が

奥泉 最初にこの文字が出てくるのは、全体の三分の一を過ぎたあたりで主人公の一人である神島という元陸軍少尉が下宿の襖絵を見ているシーンです。絵の中に口を大きく開けている人物が描かれていて、その人物はあたかも母音の「a」を発話しているように見えた。でもよく見ると、それは「あ」や「ああ」ではなく、ドイツ語の「

最初はそれだけのはずだったのですが、dadadadadadadadadadaという音が、いわば死者の放つ声として小説の中で独り歩きしていき、どんどんどんどんそのイメージが強くなっていったんです。

雑誌掲載のときは単純にdadadaのフレーズを挿入するだけだったのが、川名さんと打ち合わせをしたとき、単行本ではdadada……が大蛇のようにうねったら面白いねって、ぼくがいったんですよね。

川名 作家の方が装丁の打ち合わせにいらっしゃることはたまにあるのですが、大体は編集者の隣でニコニコ頷いているという感じです。ところが奥泉さんは、dadada……についてまくし立てるようにプレゼンをされた。

奥泉 ぼくは装丁については基本的に口を出しません。こういう装丁ならいいな、というイメージはありますが、口でいってもなかなか伝わらずに、結局中途半端になってしまう。ですから、装丁は装丁家に全部任せることにしています。

しかしdadadaについては装丁ではなく、本文に関することなのでつい熱く語ってしまった(笑)。

川名 奥泉さんからこういうことがやりたいというプレゼンを受けたのですが、あの打ち合わせのときには本文を最後まで読み終えていなくて、本が放つ空気みたいなものがまだ見えていなかったんです。それでも奥泉さんの熱量だけは伝わってきました。

dadadaといえば「ダダイズム」がすぐ思い浮かびますが、その打ち合わせの中でもダダイズムの話も出てきました。実際ダダイズムのアーティストたちは、タイポグラフィーで詩をつくるというコンクリート・ポエトリー(具体詩)という視覚的な詩の試みをやっていますから、多分dadadaという文字を使ってそういうことをやるんだろうなという感じで話を聞いていました。

奥泉 ただダダイズムの時代と違って、今はタイポグラフィーでの遊びをやろうと思えばいくらでもできますよね。たとえば、円城塔さんの『文字渦』なども文字の角度をいろいろ変えてみたり、スティーヴ・エリクソンの『エクスタシーの湖』も斬新な本文レイアウトが試みられている。

川名 現在の組版技術なら、本当にやろうと思えばいくらでもやれますからね。

奥泉 でも、なんでもかんでも自由というのはかえって不自由だから、川名さんが御自分である条件を設定して、その制約の中でやったと伺いました。

川名 ええ。この小説の舞台である戦後すぐの時期の活版印刷の組版技術でもできる範囲内でやろうと思いました。きちんとした升目に沿ってテキストが流れていて、そのページの中でテキストが配置される場所が決まっている。そういうルールの中で絵を描いていく感じですね。いってみればアスキーアート(文字や記号を用いて描く絵)なのですが、アスキーアートをしながらdadadaをどこにどう入れていくかは、ある程度任せていただきました。

奥泉 最初にここには是非入れてほしいとメモを渡しましたけどね。

川名 dadadaメモですね。

奥泉 ぶっちゃけていうと、テキストとしての強度がいまひとつ足らない、かといって手直しは難しい箇所があって、よし、ここはdadadaで補強してもらおうというところもありました(笑)。

ルビで遊びつつ、版面の外にも

つながっていくdadada

川名 最初はBGMをつけるような感じで始めたんです。だから、奥泉さんのテキストが譜面としてあるのであれば、こっちはその譜面に合わせて楽器で音をつけていくみたいな感じかなと思ってやりました。特に後半は何回もゲラを読みながら、ここはなんとなく蛇の気配がするから入れてみようとか。

奥泉 そうそう、そうでしたね。

川名 現代音楽で、音符や五線譜ではなくて図形やテキストで楽譜を表す図形譜ってあるじゃないですか。蛇のようにうねっているdadadaを見ると、ジョン・ケージやヤニス・クセナキスなどの図形楽譜のように思えてくる。そう考えると、音をつけるのではなくて、楽譜づくりに参加していたのかもしれませんね。

奥泉 小説っていうのは、楽譜に近いものであるわけですね。楽譜を見ながら演奏するのは読者で、読者が活字を追っていくことによって世界を構築していく。図形譜というのはだからいい得て妙ですね。小説は、頭から読んでいって最後まで行くという、基本的には直線的な流れになっている。その直線的な流れをdadadaというノイズが入ってくることで阻害し、歪めていく。そういう意味では、小説が絵画的な方向に寄っていくんだと思います。

この絵画的という感覚は漱石にもあって、特に初期の、新聞小説作家になる前の漱石はすごく絵画を意識している。『草枕』の中に主人公の絵描きが女性にどうやって小説を読んだらいいかを教えるシーンがあります。彼は、頭から順に最後まで読む必要はない、適当に開いたところを適当に読むのがいいんだという。確かに、我々が絵を見るとき、端から順に見ていくのではなく、全体を大摑みに見たり、さまざまな細部を見たりと、視線を動かしている。今回はそういう絵画的な方向に寄っている小説でもあるかなと思います。

川名 打ち合わせで奥泉さんと話しているうちに、dadadaの入れ方として、

そこで、ルビで遊びつつ、なおかつ版面の外へもつながっていくような、今までとは全然違うものにしようと思ったんです。

奥泉 dadadaのルビが組み込まれたゲラが送られてきたときは、びっくりしました。なるほどルビで絵柄を描くことができるのかと。非常に新鮮に思ったし、またその入れ方もすばらしくて、それはセンスとしかいいようがないですね。

特に最後の方で大蛇が登場するシーンでは、登場人物たちがディスカッションする会話部分にdadadaのルビが入り込んでいるのが非常に効果的でした(次頁)。

川名 あそこが一番のクライマックスだと思ったんです。ただ、そのクライマックスのところを読みづらくしてしまったかな、と少し気にはなったのですけど。

奥泉 確かに普通に読むには読みにくくはなっているけれど、もうあそこまで来れば話の流れは充分に頭に入っているから気にならず、むしろあのうねるような文字群から物語全体がある種の混沌の中にのみ込まれていこうとしている気配が強烈に伝わってきました。

川名 よかったです。いざ入れ始めると、途中で入っていないところが静かすぎる感じがして、ここは

奥泉 さっきいわれたように、なぜぼくがdadadaについてあれほど熱く語ったかというと、連載でも書き下ろしでも、長いものを書いて本にする段階で、装丁ではなくて、本文に色気を出したいという気持ちが強くあるからなんです。本というのは、手に取ってパラパラめくったときに、これは面白そうだなと気配が感じられるものですから。

今回でいえば、連載の段階では章立てはなかったんです。で、単行本にするときに改めて章に分けて、さらに章題をつけようと。たとえば大江健三郎さんは章題のつけ方がすごくうまくて、魅力があるんですよね。

川名 面白い章題がついていると、別の期待値が働いたりしますね。

奥泉 一読者として、魅惑的な章題がついている本に出合うと大変にときめく。あるいは冒頭にエピグラフを置くとか、そういう一種の色気をこの本にも施そうと思っていたんです。だけど、川名さんのdadadaを見たら、もう章題は要らないなと思いました。これで章題を入れると、むしろうるさいという気がしたんです。

川名 dadadaを入れ込むに当たって、やはり普通の四六判ではなくA 5判という大きなキャンバスを使えたのは助かりました。

奥泉 なおかつ分厚い。ぼくは厚い本が好きなので、嬉しいですね。

もう一つの色気として、挿絵が入る本をつくりたいという気持ちも以前からあった。たとえば、昔読んだスターンの『トリストラム・シャンディ』にも挿絵や手描きのあらすじの概念図などが入っていますが、そういう遊びも小説がもっている一つの魅力だと思っています。書き手は基本的にテキストだけをつくっているのだけれど、本になる段階では何か遊びがある本、アートとしての本ができたら面白いんじゃないかと。そうした昔からの思いを、今回こういう形で実現できたことが非常に嬉しかったですね。

川名 この本の話をいただく少し前に、大田ステファニー歓人さんの『みどりいせき』の装丁を手がけていたんですけど、ゲラを見たら、LSDのシーンのところですごく面白い文字組みがされている。あのときは装丁のみでレイアウトには関わっていなかったのですが、あれを見て、悔しい、自分でやってみたかったと思いました。その悔しさが、今回の本に全部反映されています(笑)。

奥泉 川名さんにはいろいろやっていただいたわけですが、やはり小説全体のボリュームがあるから可能だったのだと思います。短い作品でやっちゃうと邪魔な感じになる可能性が高かったと思うし、さきほどもいったように、dadadaが出てくるのは後半ですから、物語の骨格がすでに出来上がっているので、持ちこたえることができる。

川名 あのヘンテコなdadadaには、そこまでの長い前振りが必要なんですね。

奥泉 最初からいきなり出てくると、ただ読みづらいだけになるかもしれないけれど、ずうっと読んできて、ついに登場、というのが効果を上げていると思います。

本文にのたうつdadadaの文字

小説は〝言葉のアート〟

奥泉 自分でいうのもなんですが、あの強烈なdadadaが入り込んでいくには、テキストが相当強力じゃないといけないんですね。極端なことをいえば、どこを読んでも面白くなければ駄目なんです。果たしてそうなっているかどうか不安ではありますが、それが理想なんです。

川名 でも、「何だこれは?」と興味を惹かれるまでがすごく早いですよね。読み始めて割とすぐに、なんだか様子がおかしいのが分かってくる。それはやはりテキストの力だと思います。

奥泉 きっと、視点が入れ替わっていることがそういう感じをもたせるのでしょうね。デビューした頃はもっぱら単視点で書いていたのですが、今度の小説は、最初は一人称で、途中から三人称になり、さらにまた一人称に戻ったりしている。あえて三人称と一人称の境目をなくしているんです。

川名 マジック的にすり替わっている。

奥泉 前に書いた『雪の

川名 そうやって細かく計算、計画されているので、奇書ではあるけれど、とても綿密に計画された奇書なので、本音をいえば、装丁という仕事ではなくて、初めて読む読者として新鮮な目でこの本に出合いたかったという気持ちもあります。

奥泉 さっきもいいましたが、チャンスがあればこういう本をつくりたかった。むしろ、さまざまに遊びがあるのが小説だぐらいの気持ちですね。

伝統的な文芸の流れでいうと、ぼくはリアリズムの作家ではなく、一応、モダニズムの作家だと思っています。モダニズムの作家というのは、訳の分からないことやりたいんですね、本当は。

小説とは散文による言葉のアートである、というふうに捉えることができる。さきほどの『草枕』のような小説はアートとしての小説を強く意識した作品で、その流れはヨーロッパでも日本でもずうっとある。ぼくはどちらかというとその流れの作家だと自分を位置づけています。

そういう意味でいうと、小説にいろいろな遊びがあること自体何の違和感もないし、むしろそういうことをやりたかったんですけど、なかなかやる機会がなかった。

川名 それをやる必要がある作品でないとできないですよね。

今度の作品は、奥泉さんのこれまでの作品の人物がスターシステム的に登場してきて、「あっ、これ、あの人だったのか」みたいな感じで面白がれるし、読んでいて「奥泉祭り」を楽しんだという感じですね。

奥泉 そういっていただけるとありがたいです。

――最後にカバーについて、お話しいただけますか。

川名 カバーは最後までなかなか決まらなかったんですね。本屋さんでこの重い本を手に取って、パラパラッて開いたら、dadadaという文字が並んでいるわけじゃないですか。だったら外側でも遠慮することはない、外側からずっとdadadaっていってるほうがいいかなと思ったんですね。

だから、カバーには本文と同じ書体でdadadaを前面に出したのですが、帯のコピーが送られてきたのを見ると、「響き続けてきた」のところに傍点がついている。そのとき、なんとなくまだdadadaが足りない気がしていたので、ここにdadadaを入れられると思って、傍点の代わりにdadadadadadadaを入れました。

何日かかけて装丁を考えていたんですけど、バイオリズムがあって、今日はすごく入れたいと思う日と、ちょっとびびっているみたいな日があったりした。で、最終的には整合性を取ろうとして、あまり入れすぎずに隙間を増やしていくという感じになっていたんです。きっとそのことがどこかで頭に引っかかっていて、足りないというのがあったんでしょうね。

奥泉 帯のdadadaのルビもとても効いているし、分厚い背にはタイトルが大きく置いてあって、重量感がとてもいい感じで出ています。

川名 本屋さんの棚に差してあっても充分に存在感が出る厚さなので、タイトルが大きく入る形にしました。

奥泉 長年の思いが叶った、とてもいい本ができて、大変嬉しいです。

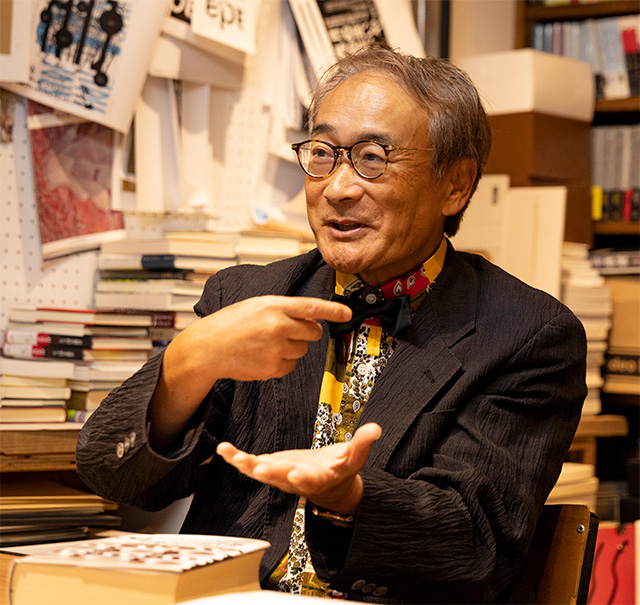

奥泉 光

おくいずみ・ひかる●作家。1956年山形県生まれ。

86年「地の鳥 天の魚群」でデビュー。著書に『ノヴァーリスの引用』(野間文芸新人賞、瞠目反文学賞)『石の来歴』(芥川賞)『神器―軍艦「橿原」殺人事件』(野間文芸賞)『東京自叙伝』(谷崎潤一郎賞)『雪の階』(柴田錬三郎賞、毎日出版文化賞)等多数。

川名 潤

かわな・じゅん●装丁家。

1976年千葉県生まれ。プリグラフィックスを経て、2017年に川名潤装丁事務所を設立。多数の書籍装丁、雑誌のエディトリアル・デザインを手がける。