[本を読む]

独創的なアプローチで島原の乱を描く

時たま、琴線に触れる新人の作品に出くわすことがある。一九九七年に叢文社から刊行された小川良『妖雲 大内太平記』(改題『妖臣伝 厳島合戦異聞』(上・下)幻冬舎文庫)がそうであった。史実と虚構を絶妙なバランスで織り込んだ力量に瞠目した。二作目を心待ちにしていたのだが、本屋の店頭で見かけることはなかった。

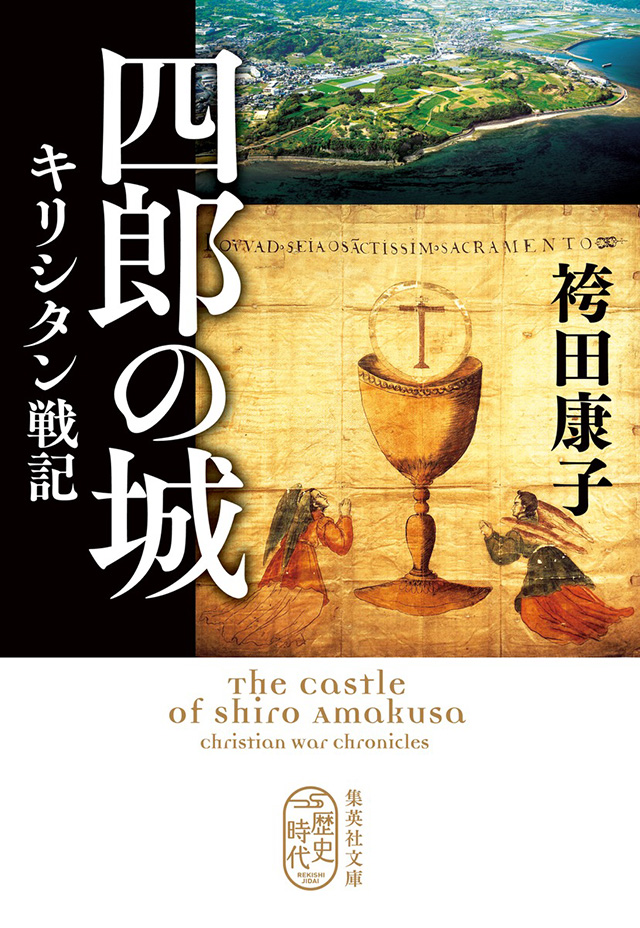

それから二十年以上の歳月が流れたわけだが、そんな作者が袴田康子と改名し、二作目『四郎の城 キリシタン戦記』を引っ提げて登場した。題名を見て、島原の乱を題材とした伝奇色の強い傑作、生田蝶介『島原大秘録』(全三部)、村上元三『天の火柱』、新宮正春『島原軍記 海鳴りの城』を思い起こした。しかし、早計であった。

作風が変化し著しい進展を見せているのだ。第一は、伝奇的手法を捨て、島原の乱と真正面から向き合った点である。第二は、作者が空白の期間に、厳しい鍛錬を課して筆力を磨いてきたことを窺わせる密度の濃い文体で、分かり易く読み易い作品に仕上がっていた。

題材としての島原の乱は、大規模な百姓一揆とその原因、藩の禁教政策と実態、幕閣の対応、天草四郎の実像等々、作家にとっては魅力的なテーマといえる。しかし、その一方で多様な問題を抱えているだけに難問でもある。作者は、独創的なアプローチでこの難問に肉薄している。それは、自分が祭り上げられた総大将だと思っている天草四郎と、蜂起を画策しその旗印に四郎を使った組織者であり、作戦参謀の渡辺小左衛門との信頼と確執に照準を絞ったことである。この関係を丹念に追うことで、島原の乱の全体像が細密画を見るように浮かび上がってくる。つまり、この手法によって島原の乱の根っこが掘り返され、四郎の真実も照射されている。作者の揺るぎない歴史観を窺うことができる。デビュー作を超えた柔軟な発想と、着想の鋭さを感じさせる一冊となっている。

菊池 仁

きくち・めぐみ●書評家