[インタビュー]

大学生活を送りながら書いた、

リアルタイムな京都、大学、青春小説

京都のとある大学。新入生の

十六歳の時に書いた『星に願いを、そして手を。』で、小説すばる新人賞を最年少受賞した青羽悠さん。あれから八年。京都大学大学院にて修士号を取得し、春から東京で社会人として新生活をスタートさせます。そのタイミングで刊行されるのが、一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは? 限りなく当事者に近い視点で描かれたこの作品について、青羽さんにうかがいました。

聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=露木聡子

書き残しておかなくては、と強く思った

―― 舞台になっている京都の大学は、青羽さんが通っていた京都大学を思わせる自由と自治を重んじる校風です。やや古風な雰囲気もあり、これから大学生になる、あるいはすでに大学生である若者だけでなく、幅広い年齢層の読者が共感を持って読める小説だと思いました。

その感想はうれしいですね。実際、京都にはそういう昔の大学の気風が残っていると思います。特に僕が通っていた京大がある左京区のあのエリアには。

―― 青羽さんは高校生を主人公にした『星に願いを、そして手を。』でデビューした後、青春小説を中心に発表されてきました。しかし、前作の『幾千年の声を聞く』は壮大なスケールのファンタジー。今回はデビュー作を彷彿とさせる原点回帰の青春小説ですね。

理想はファンタジーとリアルな物語を交互に書いていくことです。自分の経験に近い身近な世界を書くだけでなく、物語を作る体力を養いたい、物語で勝負したいという気持ちがあるからです。しかし、今回は、僕自身が大学での生活を終えるにあたって、これは書き残しておかなくては、と強く思って書きました。

同じことを高校でもできたらよかったんですが、高校を出てすぐには高校生活のことを書けませんでした。書けなかった悔しさがずっと残っていて、大学生活の後半に差しかかった時に、今度こそ書きたいなと。前作で長編ファンタジーを書き切ることができたので、今なら自分の周りのことを、今この瞬間にフィクションに落とし込めるんじゃないかと思いました。書き始めたら予想以上に大変でしたが(笑)。

―― どんなところが大変でしたか?

自分の経験に近いことを書くことの難しさですね。実際にあった出来事を書いているわけではないんですが、大学生活の真っただ中で書いていたので、これまでに使ったことがない特殊な技能が必要というか。

―― 現実との距離感の取り方が難しかったということでしょうか。

そうですね。書きたいことはいっぱいあるけれど、それをそのまま書いただけではエゴイスティックなものになってしまう。原稿を最後まで書いてから、ごっそり削った部分もありました。自分が書きたいと思うところこそ削らなきゃだめなんだということがわかりました。

そういう作業を繰り返した結果、伝えたいことと物語としての面白さが両立して、語らずとも伝わる感覚を書けたように思います。それはまさに大学という空間の中に身を投じている間に見た言語化されてない景色だったり、匂いだったり。小説家としての技量を鍛えられました。挑戦してよかったと思います。

大人になる過程で得るもの、失うもの

―― デビュー作を含めて、今までの青羽さんの小説では複数の登場人物が語り手になる作品が多かったんですが、今回は田辺朔という主人公の一人称だけで通していますね。

今回は最初から一人の視点で書くことは決めていました。一人に絞ることで、主人公の深いところまでぐっと入っていくことをやってみたかったんです。大学四年間を通して主人公が成長していくわけですが、一人称の語りそのものも変化していったという実感がありました。

―― 一人の人間が成長していく。いわゆる教養小説。文学のテーマとしては古典的とも言えます。文学の伝統を感じました。

舞台になるバー、ディアハンツの名前は、ジョン・アーヴィングの小説『ホテル・ニュー

まだ何者でもない主人公が大人になるという小説を書こうと思っていたので。大人になる過程でいろんなものを得ていって、時には失うこともあるけれど、その経験によって心がしなやかになるみたいな。そういう成長の仕方を書いてみたかったんです。

―― 主人公のプロフィールが作者に近いと、作者と同一視されてしまうこともあると思うんですが、自分と朔とではどのような違いがあると思いますか。

朔くんはちゃんと成長できたと思います、自分よりは(笑)。朔くんは僕の投影というよりは、僕がなりたかった人物です。現実の僕は彼みたいに素直に成長できていないような気がします。もっとうじうじしたり、くねくねしていたので、こうあれたらいいなという姿ですね。

憧れの存在、キーパーソン、京大女子、長老枠……

個性的なキャラはどう生まれたか

―― ディアハンツは大学の中にあるバー。お酒を出すのも、お客さんも学生です。朔をディアハンツへと導く夷川がこう言います。「人は人を救えない。でも、場所は人を救える」。夷川という存在はどんなふうに生まれたのでしょうか。

自分が一回生の時に先輩たちのことがどう見えていたんだろう、というところから考え始めました。最初から考えていたのは、朔くんが夷川さんに近いところまで成長するというか、バトンを受け取るようになったらいいなということです。憧れの先にいる存在、朔くんを引っ張ってくれる存在ですね。

―― 夷川は朔とほんの短い間、関わるだけですが、強い印象を残し、そのうえディアハンツを一方的に任せて行ってしまう。その後も物語に影響を及ぼす印象深い存在です。

主人公が明確に誰かに憧れている小説を書くのは初めてだったので、どういう人なら憧れの存在として説得力があるだろうかと考えました。ようは魅力的な人だということなんですけど、読者がそう感じてくれるようなキャラデザインをするためには工夫が必要でした。たとえば、夷川は、最初はもっと語っていたんですよ。でも、語りすぎちゃだめなんですよね。

同じことは朔くんが恋をする

―― 朔には野宮さんのほかに、高校時代に憧れを抱いていた

沙山さんのような人は、男性の心の中に必ずいると思うんです。付き合っていたわけではないけれど、その後もうっすらと支配されている。最初のキーパーソンのような存在ですね。僕にもそういう女性がいます。

日岡さんは僕から見た京大女子です。入学した時は高校の時のままなんですが、どこかで女子大生スイッチがガチャって入って一気にこなれていくみたいな。見ていてその変化があざやかで、書いてみたいなと思いました。

―― 野宮さんというヒロインは、あざとさもあるけれど、本当はピュアな人ですよね。読者によって評価が分かれそうなキャラクターです。

二作目の『凪に溺れる』にも野宮さんにちょっと似ているキャラクターが出てくるんですが、ネットの口コミを見たら「わかるけどこのキャラは好きになれない」みたいな感想があって(笑)。それに懲りずに登場させたみたいなところがあります。放っておけない人なんですよ。

―― 恋愛対象に振り回された記憶がある人に刺さりそうですね(笑)。

そうなってくれるとうれしいですね。野宮さんだけでなく、今回の作品は、それぞれのキャラをどう思うか、という感想を読者に聞いてみたいです。

―― ディアハンツのお客さん、

守り神的な人ですね。ああいうコミュニティーに一人はいるような気がします。長老枠というか。

―― 大学に入って最初に友人になる

北垣は親友枠。三井さんはかっこいいですね。すがすがしいほど自分本位。ナチュラルボーンで人を振り回せる。あのままの性格で突き進んでほしい(笑)。

すぐに小説になってしまう、

「大学」という場の面白さ

―― カウンターの内も外も、学生と大学院生しかいないディアハンツは、普通のバーとは違って何年も働くことも、常連でいることもできない。大学もそうですが、“通過していく”場なんですよね。

基本は四年で出ていく場所。属人化がないというか、どんどん新しくなる。たった四年間で一番下から一番上まで行くことって社会に出たら絶対ないですよね。そこが大学の面白さで、そのまますぐ小説になってしまうような書きどころだと思います。

―― 大学を出てからだいぶ経って読んだ感想ですが、大学っていいところだな、と(笑)。渦中にいる主人公たちはそんなふうに思っていないかもしれないですが、振り返ると大学時代にしか味わえないものがある。学生同士の人間関係もそうですし、先生との出会いもそうですよね。朔は理学部生ですが、漢文の先生との印象的な場面も描かれています。

大学生活がテーマなので、主人公が勉強しているところも書きたかったんです。大学ならではの、一般社会とはちょっと違う価値観も入れたいなと思いました。

なんとなく覚えている授業って誰でもあると思うんです。内容は詳しく覚えていなくても、講義室の景色ぐらいは思い浮かぶみたいな。それに、先生を出すことで、揺れ動いてるところを過ぎた人を登場させたかった。主人公の背中を押してくれるような。

――『22歳の扉』は京都の大学生活を描いた作品ということで、森見登美彦さんや万城目学さんの系譜に連なる小説として読むこともできると思います。森見さんと万城目さんはファンタジーの要素が濃いですが、その土台には、京都の大学ならあってもおかしくない……と思わせる場の力があると思います。青羽さんにとってお気に入りの京都はどこですか。

一番は哲学の道です。それも深夜に歩くのがおすすめ(笑)。満月の夜に哲学の道から南禅寺へ散歩をすると、なんともいえない感動があります。

―― デビュー作の『星に願いを、そして手を。』では中学から大学、社会人になったばかりの頃までを十六歳で書いたわけですが、今回はほぼ同世代の主人公を並行して書いたことになります。書き終えた今、どんな感想をお持ちですか。

リアルタイムで感じていたこと、考えていたことをこの速度で小説にできることって、もうないんじゃないかなと思いました。今回のように、何もないところから物語を立ち上げていったのはデビュー作以来かもしれません。そういう意味で感慨深いですし、もう一度デビュー作を書いたような気持ちです。これからいろんなテーマに挑戦したいですが、この作品が僕にとって特別なものになったのは間違いないと思います。

ーーーーーーーーーーーーー

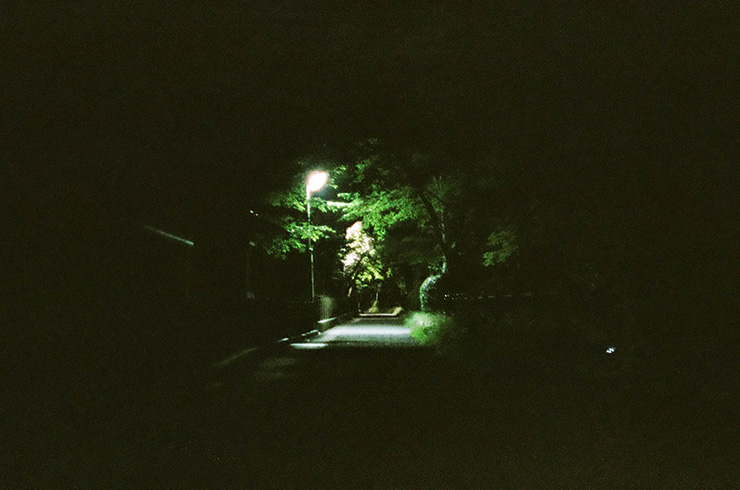

小説には京都の名所や

四季を彩る行事が数多く登場する(撮影:青羽さん)

下鴨神社「鴨川と高野川の合流地点、つまり鴨川デルタの北側に下鴨神社はあって、家から歩いて十分ほどで着くことができた」

夜の哲学の道「京都にはかなりの数の観光客が押し寄せていて、近頃の清水寺や金閣寺はとりわけひどいようだけれど、この辺りはまだまともにふらつける場所だった」

鴨川「鴨川には春の光が差し、温められた土の甘い匂いが漂った。空は青く霞み、風が冬の名残の冷たさを運んだ」(「」内は本文より)

青羽 悠

あおば・ゆう●作家。

2000年愛知県生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院にて修士号を取得。16年『星に願いを、そして手を。』で第29回小説すばる新人賞を史上最年少で受賞し、デビュー。他の著書に『凪に溺れる』『青く滲んだ月の行方』『幾千年の声を聞く』がある。