[インタビュー]

いま思えば、ジャーナリストという職業以外に

興味を持てることはなかった

つい先日(四月十五日)、九十歳を迎えた田原総一朗さん。「余生を静かに送る」といった様子は微塵もなく、霞が関で政治家と面談、テレビ番組の打ち合わせ・収録、原稿執筆、各種勉強会の主宰・参加、クリニックで定期検診……と連日すさまじいスケジュールをこなしている。まさにバリバリの現役ジャーナリスト。

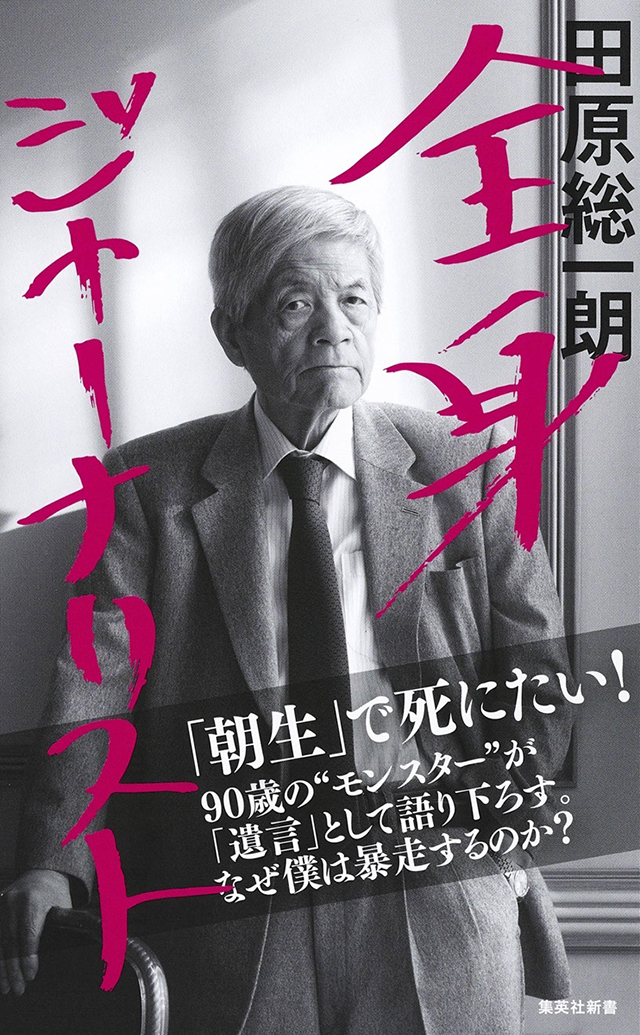

田原さんはすでに『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社、二〇一二年)を上梓しているが、「あれから十余年。どうしてもまた自伝的なメッセージを書き残したくなった」と、ジャーナリストとしてどう生きたかを主軸にして、自身の人生を編み直したのが四月刊行の『全身ジャーナリスト』(集英社新書)だ。刊行を機に、改めて七十年近いジャーナリスト活動を振り返っていただいた。

聞き手・構成=増子信一/撮影=露木聡子

追求すべき第一の理想が「非戦」

第一章「非戦の流儀」には、田原さんのジャーナリストとしてのライフワーク「日米安保における日本の主体性」について語られている。「この一〇年間で最も激しく変化したものが、日本の東アジアにおける安全保障」であり、「そういう安保環境の激変に日本の政治はどう対処するのか。それがここ一〇年の最大のテーマとなった」。

二〇一五年、安倍晋三内閣のもと、集団的自衛権の行使が容認されたが、この行使をめぐって反対運動が巻き起こり世論は二つに割れ、田原さんは賛成に回った。

まず言えるのは、自衛隊の存在が憲法と大矛盾していることです。憲法第九条第二項に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とありますが、自衛隊は明らかに戦力でしょう。なんでこんな大矛盾が起きたのか。それはひとえにアメリカの対日戦略が大きく変わったからですよ。

日本が戦争に負けた直後は、アメリカはとにかく日本を弱い国にしておきたかった。ところが、朝鮮戦争が始まったので、アメリカにとって都合がいい程度の強い国にしたくなって、自衛隊をつくった。つまり、アメリカの対日戦略が変わったわけ。

自衛隊ができたのは一九五四年で、自民党ができたのはその翌年。だから、自民党の初代総裁の鳩山一郎は、この大矛盾を解消するために、政権の優先課題として「憲法改正」を掲げた。鳩山に続く岸(信介)政権も同じ。ところが、岸に続く池田勇人以後、どの首相も誰一人憲法改正を言わなくなった。これが面白い。

本書の中で、田原さんがジャーナリストとして守るべき三つの原則、追求すべき理想が挙げられている。

一、日本に二度と戦争を起こさないこと。

二、言論の自由を守り抜くこと。

三、野党をもっと強くして日本の民主主義を強靱にすること。

―― 集団的自衛権の行使に対しては、反対運動も大きかったのですが、田原さんは賛成に回りました。

本にも書いてあるように、小泉(純一郎)内閣のときに、岡崎久彦さん(元外務官僚)と北岡伸一さん(政治学者)がぼくのところに来て、「田原さん、困ったことになった」と言ってきた。

「何だ」「米ソ冷戦が終わった」「冷戦が終わった、いいことじゃないか」と返したんだけど、そうじゃないと言う。

つまり、東西冷戦のときには、日本は西側の

しかし、冷戦後は双務条約じゃないと日米同盟を維持できなくなる。この片務から双務への転換が集団的自衛権なんです。つまり、このまま片務を続けていけば、アメリカへの依存が強まるだけになる。日本の主体性を回復するためには双務が必要で、そのために賛成したんです。

というのも、日本が主体性をもって独自に対中国との外交を活性化することで米中の緊張緩和を進めることができる。要するに、日本の主体性を回復することがぼくなりの「非戦の流儀」です。そこを理解してもらいたいと思ったのだけれど、それまでぼくとほぼ共同歩調をとってきた朝日新聞と毎日新聞は集団的自衛権の行使に反対した。

そこで、朝日新聞の船橋洋一さんと、毎日新聞の岩見隆夫さんのところへ行き、こう問い詰めた。

「本当に反対でいいのか。もし日米同盟をやめたら、日本は防衛力を三倍、四倍に増やさなければならない。もっと言えば、いまはアメリカの核の傘に守ってもらっているけど、もしやめたら自前の核兵器を持たなければならなくなる。それでいいのか」と。

船橋さんも岩見さんも、ぼくの考えに賛成してくれたはずだけど、いまさら社の方針を変えるわけにいかない、と。それはそうだろうと思う。

批判は直接本人に言う

今回の本は、田原さんの語りを倉重篤郎さんがまとめたもの。倉重さんは毎日新聞元政治部長・論説委員長(現・毎日新聞客員編集委員)で、田原さんとは『サンデー毎日』などで長年仕事を一緒にしてきた。各章の間には「倉重メモ」というコラムが挿入されているが、そこで倉重さんは田原さんを「田中角栄以来ほとんどの歴代首相をその現役中にサシで取材したことのある、唯一のジャーナリスト」と評している。

ぼくは、すべての歴代総理大臣に文句を言った。「あんた、間違っているから、これを直せ」と。それにもかかわらず、ぼくが番組を降ろされなかったのは、批判するときは直接本人に言う、陰で批判は一切しないということを通してきたからで、そこで信用されているわけですよ。

それは与党も野党もなく、たとえば共産党の志位(和夫。前共産党委員長)さんも批判する。志位さんに向かって、共産党の批判をがんがん言う。志位さんはなかなかセンスのある人で、こっちががんがん言うと、むしろ喜んでくれる。新しい委員長の田村(智子)さんとも話しました。彼女もなかなかいい。

田原さんが本書の中で政治的アジェンダの一つに挙げているのが、ジェンダーギャップの解消。その具体策がクオータ制(選挙候補者の一定比率を女性に割り当てる制度)の導入だ。

三年前(二〇二一年五月十二日)に国政選挙での「クオータ制」導入を目指す、超党派の女性議員の会が発足した。

「朝生(朝まで生テレビ!)」の司会をやってくれていた長野智子さんが事務局長で、ぼくが座長を務め、いま、毎月勉強会をやっています。

面白いことに、参加者は自民党から共産党までいるけれども、それぞれの意見にはあまり違いがない。要するに、国会というのはまったくの男社会で、女性蔑視がひどく、それに対する彼女たちの怒りは共通しているということです。だから、国会で女性がちゃんと力を持てるように数年後にはクオータ制を実現させたい。いまは、衆議院の女性議員の比率はほんの一割程度で(二〇二三年七月現在、一〇・三%)、これをなんとしても変えたい。

田原さんはまた、早稲田の老舗喫茶店「ぷらんたん」を借り切って、三十三歳以下限定で三十名前後の若者たちと交流するイベント「田原カフェ」を二〇二二年三月からスタート。月一回のペースで現在も続けている。

二十二年前に、早稲田大学に「大隈塾」というのをつくったんです。どうしてつくったかというと、日本の大学はどこもそうだけど、早稲田も理工学部とか学部がいっぱいあるでしょう。でも、理工学部の学生は理工学部の教授の講義しか受けられない。政経学部の講義は受けられない。これじゃどうしようもない。だから、どの学部の学生もいろんな学部の教授の講義を聴けるようにする、それが大隈塾です。それでしばらくやっていたのだけれど、八十歳になる直前に塾頭を高野

大隈塾がなくなったので、新たにつくったのが「田原カフェ」なんですよ。月一回のペースで、毎回ゲストを呼んで話してもらっている。津田大介さんとか、前明石市長の泉(房穂)さんとか、東京新聞の望月(衣塑子)さんとか。

ほかにも勉強会をいくつかやっていて、たとえば、(元防衛大臣の)森本敏さんを中心に日本の安全保障をどうするかを論議している。あるいは各省庁の事務次官たちを集めて、年に一度、経済問題を中心にした会議もやっている。

そんなにたくさんやって疲れないかと訊かれるけれど、面白いからまったくストレスがない。ジャーナリズムの源泉は、なんと言っても好奇心だからね。

ジャーナリズムの使命

―― これからジャーナリストを目指そうとしている人にひと言。

まず、取材をちゃんとしろと言いたい。つまり伝聞、推定は駄目で、自分の目で確かめることが大事なんですよ。それから、本でも言いましたが、ジャーナリズムは民主主義の下支えにならなければいけない。たとえば「朝生」では、原発推進派と反対派の両方の重鎮を出して論争させる。そうすると原発推進派も反対派も自分たちの言い分にリアリティーがあるものだからなかなか議論がかみ合わない。それでも、わかるまで何度も論戦する。そこにジャーナリズムの使命がある。

また、タブーなしに議論できるのも民主主義の証ですよ。「朝生」でそれまでタブーとされた「天皇制」を扱ったのもそう。また、大多数の意見とは違う見解を出すことも大事。たとえば、先年、政府が日本の防衛費を五年で倍増すると発表したでしょう。これは大変だ大変だと騒いだけれど、なんで倍増したかというとアメリカに言われたからですよ。バイデンが、「パックス・アメリカーナ」、アメリカ一国での平和維持はもう無理だから、日本に協力しろと言ってきた。みんな、これは危機だと言うけれど、ぼくはチャンスだと思っている。つまり、アメリカに言われて協力するんだから、対米従属じゃなくて言いたいことを言える、いいチャンスだと。

だから岸田(文雄)首相に、このチャンスに日米地位協定を一部改正すべきだと言った。沖縄の県民は普天間飛行場の移設は最低でも県外と言っている。ところが、アメリカは辺野古移設を譲らない。日米地位協定がある限り、アメリカが言うことに総理大臣もノーとは言えない。結局、岸田さんはやらなかった。逃げたんだね。

――『全身ジャーナリスト』というタイトルはいかがですか。

こんなタイトルをつけてくれたのは、本当にありがたい。

ぼくがなぜジャーナリストの道を選んだのかというと、それは戦争を知っている最後の世代だということが大きい。小学校五年生の夏休みに玉音放送で戦争に負けたことを知る。それまではヨーロッパの先進国やアメリカは世界中を植民地にしようとしているから、日本が植民地にされないためには、アメリカやヨーロッパの先進国に対抗できる国にならないといけない、と教えられた。それで軍事力をどんどん強くしていったわけだけど、ぼくも軍国少年としてそれが正しいと信じていた。それが、敗戦によって一挙に覆されてしまった。

そこからぼくの疑り深い性格が始まって、このジャーナリストという職業に向かったというところがある。いま思えば、ジャーナリストという職業以外に興味を持てることはなかった。ぼく自身、特別な能力や才能があるわけじゃないけれど、不十分なりに頑張ってきた。ジャーナリズムというのは終わりのない仕事で、それこそ、「朝生」の放送中に出演したまま死ぬのが本望だ、とみんなに言っている(笑)。

そういう意味でも、実にいいタイトルだと思います。

田原総一朗

たはら・そういちろう●ジャーナリスト。

1934年滋賀県生まれ、早稲田大学文学部卒業。岩波映画製作所、東京12チャンネル(現テレビ東京)を経て、77年フリーに。テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」、BS朝日「激論!クロスファイア」の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。早稲田大学特命教授を務める(2017年3月まで)。著書に『日本の戦争』『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』『誰もが書かなかった日本の戦争』『田原総一朗責任編集 竹中先生、日本経済 次はどうなりますか?』等多数。