[巻頭インタビュー]

今の北京の流行と魅力を、

思いっきり書きたかった

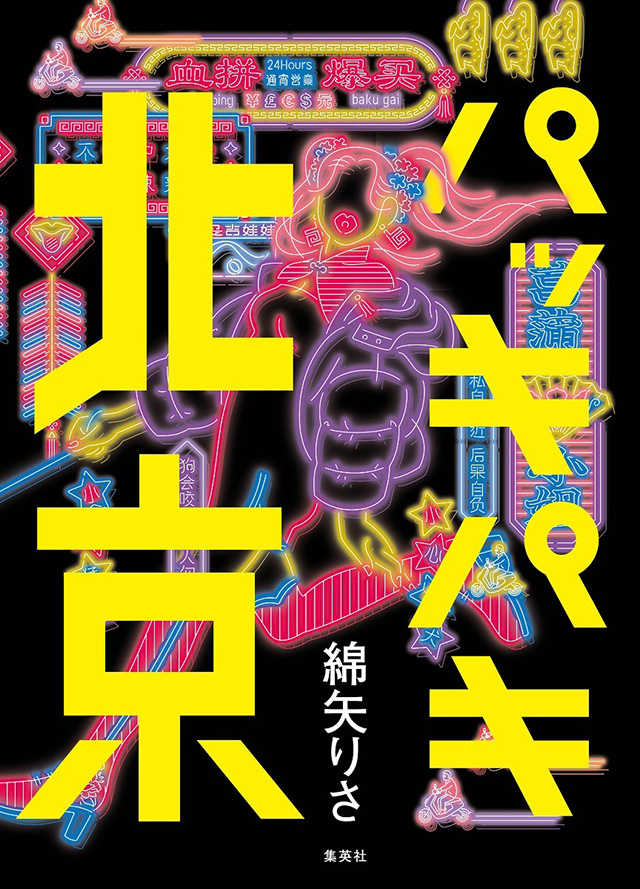

二〇二二年の冬から半年ほど、北京に滞在していたという綿矢りささん。新作『パッキパキ北京』はその体験をベースにして、自身とはまた違う自由奔放なタイプの日本人女性が北京生活をエンジョイする姿が描かれている。北京の“今”が見えてくる本作に込めた思いとは。

聞き手・構成=瀧井朝世/撮影=神ノ川智早

コロナ禍の北京に赴く主人公

―― 新作『パッキパキ北京』は超ポジティブな女性、

家族の都合で二〇二二年の終わり頃から半年間くらい住んでいました。もとから行きたい街だったので、ラッキーだなと思ってついて行った感じです。コロナ禍だったのですが、小説にも書いたように厳しさと緩さの両方を体験しました。

―― 菖蒲さんが北京に行くのも二〇二二年の十二月ですね。最近の北京を知らなかったので、巨大なショッピングセンターや高層ビルが建ち並ぶ様子に驚きました。

私も前に行ったのは十年くらい前で、その時と比べてもかなり変わっていました。東京みたいな都市とは違って土地が広いからか、ビルもたくさんあるけれど素朴なところも残っていて、変化に富んだ都市だなという印象でした。

―― 北京に一時滞在する際にはもう、ご自身の体験を小説にしようと思っていたのですか。

いいえ、はじめは北京にいる間は仕事はやめておこうと思ったんです。でも集英社の担当の方が、滞在中に次の作品を書かないかと言ってくださって。それに、『すばる』で中華小説の特集に参加した時(※二〇二三年六月号の「中華、今どんな感じ?」特集)、せっかく自分が北京にいるのだから、中国についての小説を書いて載せたほうが盛り上がるかな、みたいなことも考えました。

日本にいると現在の北京に関する情報があまり入ってこないこともあって、行ってみたらだいぶ印象が違ったんです。最初はコロナ禍で普通の状態ではなかったのが、どんどん日常を取り戻していって……。日本にいる方に、そういう都市としての北京の面白さみたいなものを伝えたいとも思いました。

滞在中に春節(旧正月)があったことも大きかったです。クリスマスや日本でいう元日は無視されて、町が春節に向けて集中していく感じがありました。でも氷点下なのでめちゃくちゃ寒かったです。

―― 現在の北京を書こうという思いもあって、こういう主人公像になったのでしょうか。菖蒲さんは二十歳年上の夫のお金で遊びまくっていて、北京に来ても歴史や文化遺産にはまったく興味を示さず、ショッピングモールで買い物したがる女性ですよね。

そうですね。正直、深く考える真面目なタイプの人だと、あのコロナの時期の北京をウロウロする設定が難しかったというか。保守的なタイプの外国人であればあるほど、街を動き回らなかった時期だったんです。だから、そういう状況もどこ吹く風で、広い北京を動き回る外向的な性格の人を主人公にしました。今の北京のどこが日本と違って、どこが似ているのかなどをミーハーな視点で書きたかったんです。

私自身は、滞在中に故宮(博物院)とかにも行ったんですよ(笑)。そういう場所は彼女の性格では全然刺さらなそうだったので、名所はことごとく外しました。現代の発展した大都市の姿は、彼女の目を通してのほうが把握しやすかったです。

―― 菖蒲さんのミーハーで強気な言動がもう、おかしくておかしくて。彼女を三十代後半という年齢にしたのはどうしてですか。

それくらいの人が想像しやすかったというか。まだまだ元気で新しいことへの吸収力がある年代といっても、二十代だとあそこまでふてぶてしくはなれない気がしました。三十代の半ばに差し掛かってくると、外国をウロウロする時も度胸や厚かましさが身についているんじゃないかな、と。世間から見るとギャルという年齢じゃないけれど、まだまだギャルをやっている人を書くことにしました。

―― 菖蒲さんは豪快ですよね。はじめての場所に物おじせずに行くし、知らない食べ物にもどんどん挑戦するし、飲食店で堂々と身振りを交えて日本語で「お水ください」と言える人ですね。

羨ましいですよね。私は菖蒲さんと違ってそれなりに中国語も勉強していったのに、いざとなると緊張して喋れなかったんです。「お水をひとつ」と言いたくても「あー……」みたいな反応になってしまって。彼女みたいに、ノンバーバルコミュニケーションで渡り合っていけるのってちょっといいなと思いながら書いていました。

―― 菖蒲さんの夫は三年前から北京に駐在していて、コロナ禍の長期の外出制限などで疲弊しきって彼女を呼び寄せるわけです。菖蒲さんはまず、愛犬を連れて一人で

はい。隔離されて、その間はコロナ感染対策用の白い防護服を着た「

私は犬は飼っていませんが、実際に犬も連れていけるみたいです。パリス・ヒルトンっていつも小さい犬を連れていますよね。ああいうイメージでした(笑)。私はパリスがすごく好きで、毎日彼女のインスタを見ているんです。パリスの犬は大人しいんですが、菖蒲さんの犬は暴れん坊ちゃんです。そういう子犬が傍らにいると面白いかなと思って。

―― ああー、今パリス・ヒルトンと聞いて、菖蒲さんのイメージにぴったりハマりました(笑)。

まさかこれを読んでいてパリスとは思わないですよね(笑)。菖蒲さんは庶民的なパリス・ヒルトンなんです。

あえて固有名詞を雑多に入れる

―― 菖蒲さんがいろんなことに挑戦するので、読者も北京の街や食べ物、ファッションや風習などをたくさん追体験できます。といってもガイドブックやレポート文にはなっていなくて、小説として楽しめる。情報の入れ方のバランスはどう意識されましたか。

田中康夫さんの『なんとなく、クリスタル』という、固有名詞がたくさん出てくる小説がありますよね。私、あの小説がすごく好きなんです。固有名詞の持っている力みたいなものってあって、一気にたくさん流れてくるとちょっと快感なんだなと感じていました。今回の小説も、北京の地名などの固有名詞をたくさん出しても皆さん分からないとは思うんですけれど、菖蒲さんの目に入ってきたものをばーっと書いていくだけで、北京の空気は伝わるんじゃないかなと思いました。ガイドブックには理路整然とした正確な情報が書かれていますが、この小説では短期滞在している人が実際に観光をしている時の興奮した感じのテンションや雰囲気が出せたらいいな、と。なので簡体字もちょっと混ぜたりして、あえて雑多な感じにしました。

―― さきほど、綿矢さんご自身は事前に中国語を勉強していたとのことでしたが。

北京行きが決まる前から勉強していました。中国のドラマや小説に興味を持ったのがきっかけです。自分でもなぜなのかよく分からないんですけれど、言葉の響きや、小説や映画での人間の描き方の濃さが好きだったんですよね。それで中国語を勉強するようになり、その後で実際行くことが決まったんですが、コロナ禍で延期が続いて、なかなか行けなくて。その間、毎週中国語の授業を受けて、試験も受けて、自分的には結構「よしっ」って感じで行ったんですけれど、いざとなると緊張しちゃってほとんど喋れませんでした。

中国語は漢字でも日本の音読みと同じものと全然違うものがあるし、四声といってひとつの字に四種類のイントネーションがあって、それを覚えないと正確に話せないので、すごく難しいと思います。今でも勉強は続けているんですけれど。

―― 北京にいる間に上達したのでは?

いやあ……。もっとなにかできたらよかったな、という思いのほうが強いですね。聞き取り力はちょっとアップしたんですけれど、現地に中国人の知り合いがいるわけではなかったので、あまり中国語で話す機会がなかったんです。菖蒲さんのように語学交流のアプリで大学院生カップルと出会って仲良くなるようなことは自分はできなかったですし。

―― 菖蒲さんはその大学院生カップルに連れられて、いろんなところに行きますよね。彼女のようにSNSや翻訳アプリを使えば、今はいろんなコミュニケーションが可能だなとも感じました。

勇気さえあれば、言葉ができなくても行きたいところに行って、美味しいものを食べて、美味しいものを飲める時代だなと思います。逆にちょっと言葉ができても、菖蒲さんのように「やってやる」みたいな気持ちがないとできないんだなというのは北京で思い知りました。

―― 菖蒲さんの夫はまた違うタイプですよね。彼は新しいことに挑戦しようとはしないし、コロナに対しても慎重です。二人の対照性が鮮明に描かれますね。

正反対の二人を通して北京が浮かび上がってくればいいなと思いました。夫は結構怯え気味ですけれど、そういう人も同時に書けたらいいなと思っていました。実際あの頃の空気はかなりぴりぴりしていたんですね。当時は神経質で辛気臭くみえる夫の反応のほうがノーマルだったというか。

私は夫寄りの性格なんです。どちらかというと新しい国に行くとびくびくするタイプだから、夫の気持ちのほうがよく分かります。

―― あの頃、日本でニュースを見ていると、夫側の立場の人が多い印象でした。

そうですね。でも実際には、いろんな過ごし方をしている人がいました。すごく神経質になっている人もいれば、気にしないで元気だった人もいたんです。

ただ、ずっと北京に住んでいた人たちはゼロコロナ政策で無菌状態だったからか、政策変更後、かえって罹る人が多かったんですよ。それを乗り越えた時の勢いもすごかったんです。みんな療養期間明けには「治った!」みたいな感じでどんどん街に出てきて、そこから春節を迎えてドンチャンやっていて。「元気やな」と思って見ていました。

―― 夫は菖蒲さんの行動力に感心もしていますが、さすがに呆れて「遊びに行きすぎだ」「無知にもほどがある」と言って責める場面がありますよね。その時に菖蒲さんが「私が情報弱者だと言いたいの?」「一体情強ってなんなのよ?」と言い返して夫を説得するくだりは、おかしくも非常に納得するものがありました。でも、その直後の展開に苦笑しちゃうんですが。

あの二人、コロナに罹っちゃうんですよね。

―― 二人は恋愛結婚というより打算で結婚した節があるし、子供を作るかどうかで意見が分かれている。この夫婦関係はどういうイメージだったのですか。

どちらかというと愛というより利害関係で結ばれている夫婦ですけれど、コンビとしては結構馬が合っている感じですよね。菖蒲さんは夫をすごく好きというわけではないんですけれど情はある感じで、夫のほうも菖蒲さんをすごく好きというわけではないけれど、自分にはないバイタリティーを認めている、みたいな関係です。

勝ちにこだわる主人公が生まれた背景

―― 後半、中国の国民的作家である魯迅の小説、『阿Q正伝』が出てきますよね。夫婦であの小説の受け取り方がまったく違うのが面白くって。

魯迅は、昔読んだ時は「エキセントリックだな」くらいのイメージしかなかったんですけれど、大人になって読み返しているうちに、現代に通じる人間の精神病理みたいなのを書いているんだなと分かってきたんです。

夫も言っているように魯迅は阿Qのことを、自分で物事を考えられない阿呆という、ちょっと風刺的な感じで書いているんですよね。でも菖蒲さんは阿Qが生み出した「精神勝利法」という、現実はどうであれ自分が勝ちと思えば勝ちだという考え方に共鳴する。菖蒲さんは阿Qほど阿呆になりきれていないから、自分も「精神勝利法」を体得したいと思ったという。

―― 阿Qは、たとえば優秀な息子がいる知り合いに会った時は、心の中で自分にはもっと優秀な息子がいると想像して「勝った」と思う。そういう「精神勝利法」を完全に体得したら、超ポジティブになれそうですよね。菖蒲さんは勝ち負けにこだわっているから共感するのも納得です。

「精神勝利法」という言葉は今でも中国で使われていますが、ネットを見るとやっぱり賢い考え方とは言われていないんです。ただ、現代では、自分を客観的に見すぎたり、自分主体ではなく他人の評価を自分に課しすぎたりして潰れてしまう人もいるんじゃないかと感じていて。他人の評価が正しいかどうかも分からないのに、それを気にしすぎて自己評価が下がったり上がったりするのはどうなのかなと思います。自分のジャッジを他人に任せてしまうと危険かな、って。そっちのほうが客観視できている気がするけれど、自分の自信の軸は揺らぎますよね。

若い時は、井の中の

―― 菖蒲さんは高級品を身に着けたり豪遊することで「勝っている」と思ってきた人ですが、「精神勝利法」を知って、ブランド品を持たなくても勝ったと思える自分になりたい、と思うようになっていく。

「勝った」と思えると脳内物質が出て嬉しい、みたいなことを繰り返して人生を歩んできた人ですよね。でも、自分はわりと豪快に生きてきたつもりだったけれど、やっぱり人の価値観に合わせていた部分が大きかったと気づいていく。自分の弱みに気づいた感じですね。それでもなお勝ち負けにこだわるのはおかしいんですけれど、むき身の自分で常に勝っていると思えるぐらいの強靭な精神がほしくなるんですよね。

ただ、阿Qは卑しい勝ち方をしているんですよね。脳内で架空の息子を生み出して悦に入るのもそうですし、弱い人をいじめるし。菖蒲さんも卑しい勝ちを求めているというか、爽やかじゃないんですよね。とにかく人を見下したいという気持ちが強くある。でも改心せずに、そういう卑しい勝ちを強化させていくというイメージでした(笑)。

―― それでもなぜか、菖蒲さんはとっても魅力的なんですよね。生きたいように生きている感じがあって痛快です。

自由なところがありますよね。全然尊敬できないけれど、時々ちょっと羨ましいな、と思います。

―― 綿矢さんはこれまで、妄想を暴走させる主人公を多く書いてきましたが、またちょっと違うタイプの主人公でしたね。

そうですね。これを書いていたのがコロナ禍だったというのが関係していますね。同調圧力みたいなものに逆らいづらいけど、従うのもおかしいかな、という空気の時があった時期だったので、じゃあ空気を読むってどういうことなんだろうって、答えが分からないまま書いていたのでこういう主人公の話になったんだと思います。

―― 今回、海外に長期滞在するのははじめてだったそうですが、体験してみてどんなことを感じましたか。

日本にいた時には、頭で考えずに行動すれば、いろんな経験ができるんだということをあまり感じていなかったんです。でも外国に住んでみて、行かなかったら知らないままで終わるんだな、みたいなことをリアルに感じられました。自分の見ている世界は自分の行った場所の多さで決まるんだなというのがシビアに分かって、それは前まではあまりなかった視点ですね。

北京では、交通機関を使って移動するのに結構苦労したんですよ。ちょっと外に出るだけでもオートバイとスクーターと自転車がひっきりなしに来るので歩くだけで怖いし、地下鉄もややこしいし、タクシーも難しいし。でも、行くと、「ああ、すてきだな」とか「面白いな」と思えることがたくさんある。日本では出掛けることにあまり苦労していなかったから、それを海外でちょっと暮らしてはじめて実感しました。

―― そうした経験を経て、今後の執筆はどのようなご予定でしょうか。

今はすごく世の中の移り変わりが激しいので、小説を書くよりも現実に順応するほうに力を注いでいるという感じなんです。非常事態が長かったから、前の日常生活ってどんなんだったかなと、思い出している途中という感じです。

綿矢りさ

わたや・りさ●作家。

1984年京都府生まれ。高校在学中の2001年『インストール』で第38回文藝賞を受賞しデビュー。2004年、19歳の時に『蹴りたい背中』で第130回芥川賞を受賞。著書に『夢を与える』『勝手にふるえてろ』『かわいそうだね?』(大江健三郎賞)『私をくいとめて』『生のみ生のままで〈上〉〈下〉』(島清恋愛文学賞)『オーラの発表会』『あのころなにしてた?』『嫌いなら呼ぶなよ』等。