[インタビュー]

世界中の動物と哲学者を

網羅する物語を!

動物を主人公に毎回哲学的な思考がめぐらされ、爽やかな笑いとともに胸に染みる感動を味わわせてくれたドリアン助川さんの本誌連載「動物哲学童話」が『動物哲学物語 確かなリスの不確かさ』(発行:集英社インターナショナル、発売:集英社)として刊行されます。

動物と哲学というユニークな組み合わせがどのように生まれたのかを明かしていただくと同時に、本誌来月号から新たに連載が始まる続編についてもお話を伺いました。

聞き手・構成=増子信一/撮影=chihiro.

自然や生き物のことが、ずっと頭の中にあった

―― 単行本には、本誌連載の二十話に加え、「対話する鳥(あとがきに代えて)」が収められています。主人公は東南アジア原産のガビチョウ(一九七〇年代に大量に輸入され、現在、野生化したガビチョウは「日本の侵略的外来種ワースト100」に指定されている)。ガビチョウの話し相手として、子どもの頃から動物が好きで、大人になったら動物の物語を書いてみたいと思っていたという、ドリアンさんを彷彿させる人が登場します。

ぼくは子どもの頃から、学校が自分にフィットしないというか、学校というものに対して常に違和感があったんです。たとえば、休み時間に男の子たちがワーッと校庭に出ていって手打ち野球をやったりしますよね。そういうのにも入っていけない。体を動かすことは嫌いではないんですけれども、集団の中で一つの要素になっていくというのが苦手でした。

だから、いつも独りで池の中のアオミドロをすくったりする、そういう子どもでした。自分の部屋に、一番多いときで二十何種類かの生き物がいたんですね。オタマジャクシとか、ミズカマキリ、珍しいところだとアリジゴク。母は、臭いといって嫌がっていましたけれど(笑)。

結局、そのフィットしないという感覚が高校までずっと続くんです。入った高校が進学校だったので周りはみんな大学受験まっしぐらなんですけれども、受験という雰囲気もどうにもフィットしない。そんな中で高二から倫理・社会の授業が始まったのですが、初めて倫社の教科書を開いたときに、学校でもこんな勉強をさせてくれるんだと、ホッとしたというか、ようやく学校に居場所を見つけることができたと感じました。

倫社以外では生物も好きでしたね。進路を決める三者面談で、担任に「おまえはほとんど勉強していないけれど、将来何になりたいんだ」と訊かれて、「ぼくは動物園の飼育係になりたいです」と答えたんです。そうしたら、「飼育係を否定はしないけど、もうちょっと考えろよ」といわれました。

結局、生物と倫社しかできないという、受験体制から見ると非常にいびつな生徒でしたから、どこにも行くところがなく、迷いに迷った高校時代でしたね。

―― お生まれはどちらですか。

生まれは東京ですが、小学校、中学校は神戸でしたから、六甲山の麓まで行けばいろんな生き物に会える。実際にイノシシと遭遇したこともあります。いま、イノシシによる被害がけっこういわれていますが、ぼくらの頃はいい仲だったというか、イノシシが襲ってきたこともないし、近寄って撫でたこともあります。ウリ坊(子どものイノシシ)がお菓子の袋に入り込んで袋ごと動いているのを見たこともあります。

そういう環境にいたので生物学には昔から興味があり、今回の連載でもダーウィンの進化論の要素とその否定論をそーっと入れたところもあります。

ぼくはパンク・ロックのバンド「叫ぶ詩人の会」でデビューしたんですけど、我々の曲にはやたらと動物が出てくる(「はきだめの鶴」「ゾウガメ」「イグアナ」「アルマジロ」……)ことに後で気がつきました。

そういう自然や生き物のことが、ぼくの頭の中にずっとあったわけですね。それがいつしか、生き物と倫社で出合った哲学の双方を交えたものを書いてみたい、それをライフワークの一つにしたいと思うようになっていった。今回、機会をいただいてそれを実現できたのは大変有り難かったですね。

動物の生態と哲学的思考が結びついたきっかけ

―― 古来、イソップから始まってラ・フォンテーヌ、クルィロフといった動物を主人公にした寓話形式の物語がありますが、今回は寓話ではなく、哲学的な思考と動物の生き方、生態を結びつけたところがユニークですね。

そうですね。イソップもありますし、ぼくらの年代だとやはり『シートン動物記』ですかね。ただ最近は、動物に人格を与えて人間のようにドラマを書くことは科学的じゃないということをいう人もたくさんいる。

―― 動物行動学などでは、動物の擬人化を戒める傾向が強いようです。

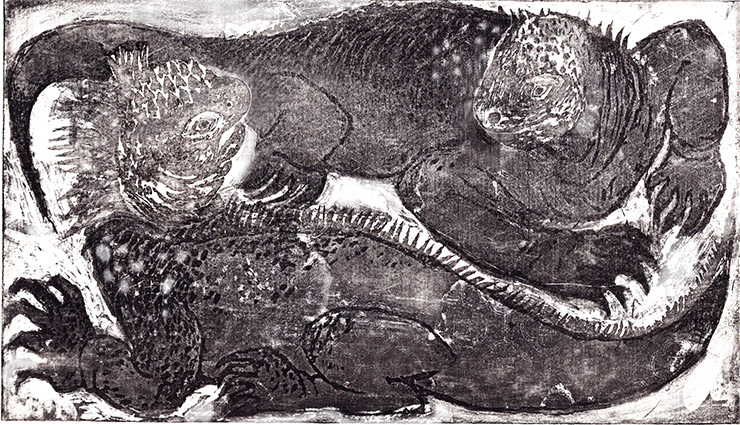

学問の姿勢としては、それもよくわかります。ただ、ぼくらのバンドの曲で「イグアナ」というのがあるのですが、その歌詞は実際にガラパゴスへ行ったところから生まれたものです。連載でも書きましたが(第十八話「イグアナ会議」)、本来ウミイグアナは海の中では暮らせない体の構造なんです。でも餌は海の中にしかない。ぼくはウミイグアナが海藻を食べるために波に乗っていこうとするのを見ていたんですが、そのときかなり海が荒れていて、その波を見てウミイグアナがちょっと躊躇しているのがわかった。ウミイグアナだって大波にまかれるのは怖いんだなと。

そこでそのウミイグアナの気持ちになって詞を書いたんです。何でオレはこんなしんどい思いしながら海藻を食ってるんだ、なぜオレはこの生を生きなきゃいけないのか、この体でなきゃいけないのか――と。

―― その詞が動物の哲学物語へ発展していく、何かきっかけのようなものはあったのですか。

バンドは九年ほど活動して解散し、解散後に独りでバンド修業をしにアメリカへ行ったのですが、すっからかんになって日本に帰ってきたわけです。その後、

これはちょっと来月号から始まる連載の第二弾で書きますので、あまり詳しくはいえないのですが、高校のときの物理の先生がニーチェの「永劫回帰」を物理的に説明できるといったんです。私たちの体をつくっている原子はあらゆる確率で組み合わさっている。宇宙というのがもし無限に続くのであれば、今の自分と同じ組み合わせが過去にも未来にもできる可能性が十二分にあり得る、それこそが永劫回帰だ、と。言わば、ニーチェが唱えた絶対肯定の論理を、先生が勝手に作り変えてしまったわけですが、それを聞いて、興奮して眠れませんでした。

そこで思ったんですね。もしクロコダイルが獲物を食べているときに、「もしかするとオレはこれを永遠に繰り返してきたんじゃないか」と思ったら、覚醒しきれていない彼はどれだけ神を呪うだろうかと。そこから書いた物語です。

これはまったく子どもを想定したものじゃなくて、大人向けにつくった話ですが、この「クロコダイルの恋」はどこでも評判がよくて、それならばと、いろいろな生き物の特性とその特性がゆえの重荷を抱えながら生きていることの意味といった、この連載の原形となるものを少しずつ書き始めたんです。それが十五年ぐらい前ですね。

倫社を好きだった高校生の頃からつくってきた哲学者の一覧を記したノートがあるんです。簡単なものですが、それと自分が面白いと思ってノートに書いた動物の一覧表を組み合わせていきました。

―― 第五話の「一本角の選択」は、イタリアの哲学者、クローチェとニホンジカの組み合わせだそうですね。

あの話の中で、主人公の一本角に長老のオスジカが「この世の基本は、対立にあるのだ」といいます。これはヘーゲルの弁証法的な考えですね。しかしそれを乗り越える形で、判別を基本として、有機的に世界を創っていくクローチェの思考があります。この話でも最後は対立とは違った道を選ぶことになる。つまり弁証法の否定という考え方も出てきて、一人の哲学者だけじゃ追い切れずにいろんな人が登場することになるんですね。

―― ガビチョウの話には、タイトルにもなっているタイワンリスが再び登場し、ガビチョウがリスを相手にラプラスの確率論やスピノザの「確かな意志」などについて、ひとくさり語っています。

ガビチョウとタイワンリスを登場させたのは、どちらも「特定外来生物」という人間が勝手に決めた排除の対象だからです。最初に彼らを日本に持ってきたのは人間なのに、一所懸命生きている彼らをなぜ駆逐しなきゃいけないのか。

いま森で鳴いているガビチョウを私たちが排除する権限はない。タイワンリスも木の皮を全部食べちゃうし、育てた農作物もやられちゃうので、ずいぶん駆除されている。それでも、彼らの命を奪う権利があるのかという根底的な問題を問いかけたかったんです。

此岸と彼岸、両方認めることが大事

―― 連載された全二十話のうち、前半の十話は日本国内の動物たちで、第十一話からは南米の動物たちが登場しますが、ガビチョウが「南米の動物たちの物語を東洋の古い哲学で支えたそうだ」と種明かしをしています。

ぼくはアマゾンにもガラパゴスにも行ったことがありますが、専門が東洋哲学なので、どうしてもそういうものの見方で南米の動物を見てしまうんですね。たとえば第十七話の「ビクーニャとコンドル」で、ビクーニャが「人間はもともと悪なのですか?」と問いかけると、コンドルが「善であり、悪である……善と悪の双方があって人間なのだ」「生と死の双方があって、初めてお前は……お前でいられるのだ」と答える。この根底にあるのは般若心経の「

般若心経の一番の峠となる「無明も無く、

先ほどいったように、すっからかんでアメリカから帰ってきて、多摩川べりのアパートに暮らし始めたんです。川の向こう岸にニセアカシアの林があって、五月頃には花が一斉に咲く。欲望にまみれたこちら岸から向こうを見ると、本当にあの世のように見える。まさに

その瞬間に謎が解けた。そうか、こちら岸があるから向こう岸もあるんだ。両方があってその間を川が流れている。世の中の真理というものを知って、あるとき無明が消える。つまり、あの般若心経の峠のポイントは、「

―― 来月号からの続編はどのような動物が登場するのでしょうか。

ぼくの哲学者ノートも動物ノートも、既に書いたものとしてチェックしたのはまだわずかです。たとえばボーヴォワールとか実存主義以降の人が出てきていないし、あるいは、この間亡くなったシネイド・オコナーのように、ポップアーティストの中にも新しい時代の物の考え方を提示した人たちがいっぱいいますから、哲学者の範疇じゃない人も登場させてみたいですね。

動物もまだ日本の一部と南米の一部だけ。次の連載では、まずオーストラリアに入っていくつもりです。

―― 先ほどおっしゃった、クロコダイル?

ええ、クロコダイルはどこかで出てくると思いますが、まずは、あの大陸だけで独自の進化をしてしまった面白すぎる生き物、つまり有袋類ですね、そこから始めようかと。

ぼくはオーストラリアへ二度行って、どこまでカンガルーに近づけるかを試したり、エリマキトカゲを探しに行ったりとかしました。実際にあの大陸に立ったときに感じた独特な雰囲気をよみがえらせながら書きたいなと思っています。

オーストラリアの後はどこへ行こうかまだ決めていませんが、ぼくの願いとしては、この本が多くの人に長く愛されるものになって、できれば世界中の動物と哲学者を網羅するところまで続けられたらいいなと思っています。

―― 是非世界中の動物を網羅していただきたいですね。新たな連載にも前回同様、溝上幾久子さんのエッチングが彩りを添えられるそうで、そちらも楽しみですね。

ぼくも、溝上さんがそれこそ全身全霊を打ち込んだような細密な銅版画が、毎回楽しみでした。溝上さんの一つ一つの作品からまた新たに物語が生まれるような気がするし、版画のそれぞれの生き物の目には命が宿っています。

今後、この動物哲学物語の朗読会なども考えていますが、そのときに溝上さんの原画展みたいなこともできたらいいと思っています。

単行本にも溝上幾久子さんの繊細かつ力強い作品が掲載されます。(写真上より)「ビクーニャとコンドル」「イグアナ会議」。

ドリアン助川

どりあん・すけがわ●作家、詩人、歌手。

1962年生まれ。90年、バンド「叫ぶ詩人の会」を結成。映画化された小説『あん』は22言語に翻訳され、フランスの「DOMITYS文学賞」「読者による文庫本大賞」を受賞。著書に『線量計と奥の細道』(日本エッセイスト・クラブ賞)『新宿の猫』『寂しさから290円儲ける方法』等多数。明治学院大学国際学部教授。