[今月のエッセイ]

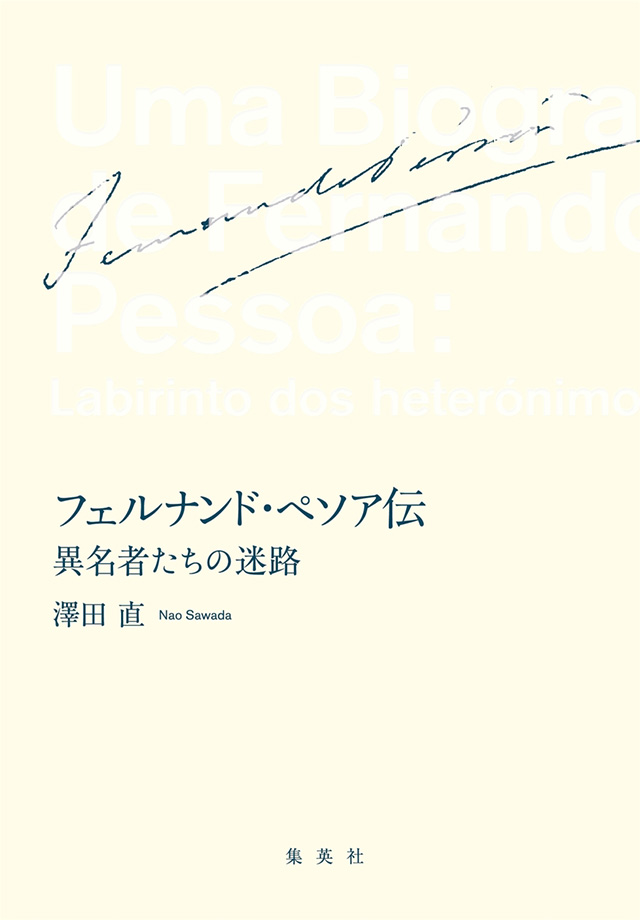

フェルナンド・ペソア伝を書く

はじめてリスボンを訪れたとき、無性に懐かしい場所に来た気がした。そんな印象を抱くのはぼくだけでないことを、あとになって多くの人から聞いた。食べものや人柄だけでなく、肌に感じる空気すら懐かしく思われ、その

ポルトガルの国民的詩人とも言われるフェルナンド・ペソア。少し不思議な人だけれど、一度取り

事の発端は一九一四年、あたかも何かが降りてきたかのように、詩人のうちに、カエイロ、レイス、カンポスという名の三人が次々と出現した。カエイロは金髪碧眼の自然派詩人、レイスは茶色の髪をしたラテン的古典詩人、カンポスはユダヤの風貌を持つ前衛詩人。生年月日も出自も異なる彼らは、あたかも実在するかのように活動し、ペソア本人とはまったく異なる作風の作品を書いた。この三人が代表格だが、ペソアはじつに百を超える人物を創案し、自分の様々な要素を彼らに託した。

変身願望は誰にでもあるだろう。今の自分とは別の誰かになりたい。別の人生を生きてみたい。一つではなくて、同時にさまざまなことをしたい。そう思う人は多いはずだ。この願いを破格のしかたで実践したのがペソアだ。

「詩人はふりをするものだ/そのふりは完璧すぎて/ほんとうに感じている/苦痛のふりまでしてしまう」

「もうずいぶんまえから、私は私ではない」

「あらゆる詩はいつも翌日に書かれる」

「私は神話の創造者になりたい。それこそが人間の仕事として許される最高の神秘だ」

今から三十五年ほど前、これらの言葉に魅了されたぼくは、フランス語や英語でペソアの作品を手当たり次第に読んだ。それだけでは飽き足らず、ポルトガル語の原書を手に入れてぽつりぽつりと読み、その韻律と独特の味わいを分かちあいたいと思い、日本語に訳すようになった。気に入った言葉を抜き出して、アンソロジーを作るのはなんとも楽しかった。

当然の成り行きとして、刺激的で凝縮した文章や詩句を書いた人物がどんな人生を送ったのかについても興味を持った。彼の生涯は波瀾万丈というよりは、平坦な人生だが、その内面の軌跡は多くのドラマを含んでいる。

一八八八年にリスボンで生まれたペソアは、五歳にもならないころ父を亡くし、再婚した母に連れられて南アフリカのダーバンで少年時代を過ごした。英国風の教育を受け、二十歳のころまではもっぱら英語で読み書きをしていた。十七歳でリスボンに戻ったペソアは、一九一五年に親友のマリオ・デ・サ=カルネイロらと雑誌『オルフェウ』を創刊。ポルトガルのモダニズムの主導者として活躍し、次世代に計り知れない影響を与えた。しかし、生前に出版したのは、英語で書いた詩集を除けば、ポルトガルの歴史を主題とした『メンサージェン』(一九三四)のみで、世間的にはほとんど無名で一九三五年に亡くなった。

ところが、死後、自宅に残された衣装箱から膨大な数の草稿が発見された。いまや彼の代表作と見なされる、ベルナルド・ソアレスという「半 - 異名者」による『不穏の書』をはじめ、詩、小説、批評まで、浩浩たるペソア・ワールドが広がっていることがわかったのだ。

こうして、詩人の著作の全貌が露わになると、ペソア・ウイルスに感染し、作者に自己同一化する者たちが世界中に現れた。イタリアの作家アントニオ・タブッキもその一人。彼は、その影響を受けて小説家になっただけでなく、ポルトガル語で小説を書いてしまうほどの熱の入れようだった。その他にも、文学はもとより、映画、音楽、舞台芸術の作品にも、ペソアにインスピレーションを得た作品が続々と生まれた。

ペソアという詩人を一人でも多くの人に知ってもらいたい、そんな伝道師のような気持ちで、ぼくは彼の評伝を書こうと考えた。今回の日本語による伝記によってペソア・ファンがさらに増え、ポルトガル巡礼ツアーが組まれる、いつかそんな日が訪れはしまいか。これがいまのぼくの夢である。

澤田 直

さわだ・なお●フランス文学者・哲学者、立教大学教授。

1959年東京都生まれ。パリ第一大学大学院哲学科博士課程修了。著書に『サルトル読本』『サルトルのプリズム 二十世紀フランス文学・思想論』、訳書にサルトル『真理と実存』、ペソア『ペソア詩集』『新編 不穏の書、断章』等多数。