[今月のエッセイ]

父ではない「第三者」として

このコロナ禍でよく耳にするようになったのが「産み控え」という言葉。その文字面にも、「うみびかえ」という響きにもギョッとする。「産み控え解消に向けて」なんて言葉が加わると、なんかちょっと恐怖さえ感じる。もちろん、日本の将来を考える上で少子化は大きな問題だし、経済的な理由などから子どもを産みたくても産めないと考えている人たちの懸念に向き合う必要がある。だが、「産む」のを「控えている」状態と一括りにする様子に

少し前、時の政府は「国難」のひとつが少子化である、と言っていた。少子化が叫ばれ始めたのは最近の話ではないのに、あたかもいきなり気づいたかのように、子どもを産むのにふさわしいとされている世代に向けて、その土壌を整えるよりも先に、「産んでほしい」とスポットライトを当ててきた。あえて死語を用いるが、日本がイケイケドンドンな時代を通り抜けてきた世代とは違って、社会が無条件に好転するものとは思っていない世代は、様々な暮らし方・働き方を慎重に選びながら、なんとか生き抜いている。

出産の適齢期を絞るような記載があった「女性手帳」、女性の育児休業を前提にした「3年抱っこし放題」などの施策が批判されたのは、実態をちっとも知らないんだなこの人たちは、という

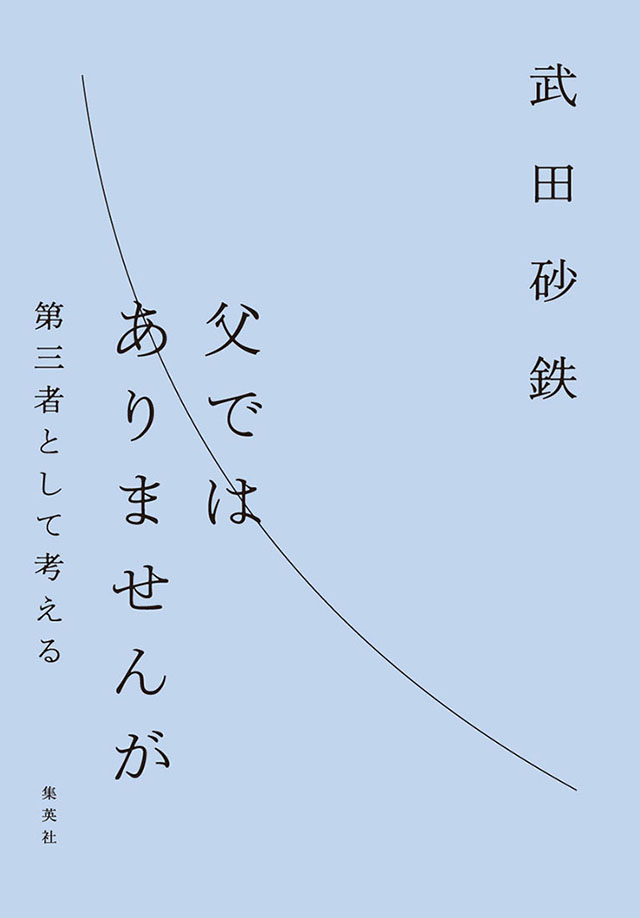

この度、「父ではありませんが」というタイトルの本を出した。サブタイトルは「第三者として考える」で、帯のメインコピーの二つが「子どものいないあなたにはわからないと言われるけれど」「『ではない』立場から見えてきたこと」である。本の帯に載っている基本情報が、この本の全てといえば全てである。一冊を通して、このことばかり考え続けてみた。

現在40歳の自分は、妻と二人で暮らしている。父ではない。子どもはいない。毎日を

「第三者」という言葉が自分の中で大きく膨らみ始めたのは、写真家・

「この数年で、『当事者』という言葉を

その言葉に対して、自分は「第三者じゃん、と片付ける人がいる。ならば、ええ、第三者かもしれませんが、と物申していかないと」「『お前に、子育てしている人間の気持ちはわからない』って、口にはしなくとも、思っている人はたくさんいるはずです。でも、そのことを察知し、素早く自粛して黙り込むのは罪深いと思う」と述べている。第三者は、第三者という当事者なのである、という長島さんとの対話によって、一気に視界が開けた……のではなく、既にある自分の視界をもっと入念に探ってみてもいいのではないかと考えたのだ。

子どもを育てているわけではない、父親ではない自分は、子育てについては第三者にならざるを得ないが、その第三者もまた、「ではない」当事者である。当事者の経験談は貴重で、これから経験する人の手助けになる。その経験の蓄積によって改善すべき点が明らかとなり、よりよい形に変わっていく。でも、第三者にも考えがあるし、第三者にも当事者性がある。正直、この段落を読むだけでも、話がぐるぐる回っている感じを受けるだろうが、今回の本では、この「ぐるぐる」をやり続けている。

「父とは」「母とは」「家族とは」という語りは、メディアでも、政治の世界でも、日常生活でも、主張がハッキリしていればいるほど重宝される。でも、本当にそんなにハッキリしてしまっていいのだろうかという疑問があった。これらの話題について、「普通、こうでしょう」「みんなそうしてきたでしょう」とハッキリ言われることでしんどい思いをしている人が、そこかしこにいる。どんな人でも、その人の生き方はその人が決めればいいのに、どうもそうはなっていない。なぜなのか。子どもがいない、父ではない「第三者」として考えてみた。

武田砂鉄

たけだ・さてつ●ライター。

1982年東京都生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経てライターに。2015年、初の著作『紋切型社会』でBunkamura ドゥマゴ文学賞を受賞。著書に『芸能人寛容論』『コンプレックス文化論』『日本の気配』『わかりやすさの罪』『偉い人ほどすぐ逃げる』『マチズモを削り取れ』等。