[巻頭インタビュー]

僕が思う「よき時」は、過去ではなく未来のこと

人の一生における「よき時」とは、どんな時間なのだろうか。

二〇二一年一月号より、文芸誌「すばる」に連載(全十八回)された宮本輝氏の『よき時を思う』が刊行される。物語の始めに、三沢

綾乃の実家は滋賀県近江八幡市、かつての中山道の宿場町

久しぶりに家族たちが顔を合わせる前夜祭。そして大団円の晩餐会には、どんな物語が用意されているのか。幸福な予感に満ちた小説である。著者の宮本輝氏に小説に込めた思いをお聞きした。

聞き手・構成=宮内千和子/撮影=祐實とも明

四合院造りの家に魅せられて

―― この作品を読み終えたとき、何とも言えない幸福な気持ちに包まれました。途中からこちらまで晩餐会が楽しみになって、金井家の家族と一緒にワクワクする感じが伝染して。

この小説をずーっと楽しみに読んでくれていた知人がいるんですが、最終回を読んで言ったんですよ。えっ、あれで終わりですか、と。そうだよと言ったら、何かがっかりだなあと。何で? と聞くと、彼なりにこの小説はもっと続くと思っていたらしい。晩餐会の後も、徳子おばあちゃんとか、綾乃とか、

―― 金井一家の面々が織りなす物語にはどれも惹きつけられますし、その気持ちはわかる気がします。でも、三沢兵馬という老人の所有する四合院造りの家は、とんでもない存在感を放っていますね。中国の伝統建築をそのまま日本に移した凝った造りの家で、十文字の通路のある中庭を囲んで東西南北四棟の間取りから、煉瓦塀、門、植栽、そしてこの建物が内包する空気感に至るまで詳しく描写されています。

うん。じつはこの小説は、初めに四合院造りの家ありきなんです。自分でもなぜかよくわからへんのですが、これを日本のどこかに造ってやるとずっと考えていた。それで今回、奇特な人が四合院に憧れて、思い切って建てたという設定で、小説に登場させたんです。

―― 四合院造りの家に魅せられたきっかけは何でしょう。

三六のときかな、水上勉さんが団長の日本作家代表団に入って、初めて中国へ行ったんです。そのときに北京のフートン(胡同)で四合院のおうちを見せてもらった。何とも言えない、古きよき時代の北京の下町で、庶民がいっぱい住んでいる場所でね。大きな塀に囲まれた中に四棟の家が建っていて、その一棟一棟には三家族ぐらいが集まって住んでいて、塀の中がにぎやかな保育園みたいなんです。

小説に書いたように、中庭にある通路が十字になっていて、真ん中に大きな井戸があって、四方にある棟はそれぞれ独立して建てられているんだけど、造りはぜんぶ一緒なんですね。植栽されている木の種類も風水で決まっていて、家の敷地に植えてはいけない木もある。日本の庭とはまた違う趣で、家の中なのに路地裏に紛れ込んだような独特な雰囲気がある。

子どもたちは走り回っているし、犬はあちこちに寝そべっているし、猫と犬とがけんかしているし。これが一軒の家なのか、と何だか感慨深いものがあった。ちょうど文化大革命が終わって、四人組がやっと片づいた時代で、中国自体、まだ貧しかったけど、希望にあふれているときでね。四合院の家が中国の活気を象徴しているように感じました。

ところが、北京オリンピックでそういうところが全部壊されてなくなってしまった。それがものすごく残念で、あれをなくすのか、中国人はああいうものを壊して平気なのかと思ってね。もう二度と造れないぞ、という惜別の思いもあって、四合院を日本のどこかに造ってやろうと思ったんです。

決まり事をなくして筆任せに行こう

―― 四合院造りの家が創り出した小説ともいえるんですか。

そうです。四合院の家に住んでいる三沢兵馬の世界から、綾乃の世界、かつての武佐宿の金井家の世界へとスライドさせていって、また四合院の三沢家にスライドし、またさらに綾乃の父親、徳子おばあちゃん、綾乃の兄弟、そしてまた三沢家の家族へとスライドさせて小説を波打たせていこうと初めは思っていたんです。

ところが、綾乃の祖母の徳子おばあちゃんが登場してから、この女性が勝手に動き始めて、なかなか三沢家に戻れなくなってしまった。それどころじゃなくなったんです(笑)。

―― 徳子おばあちゃんの物語は、どこを切り取っても、ものすごい吸引力がありますね。京都の由緒ある家に嫁いだものの、二週間の結婚生活の後、出征した夫が戦死。そのとき徳子さんはまだ一六歳という若さです。

あれだけの女性ですから、もっともっとこの人にしゃべらせなきゃ損だなと筆が止まらなくなってしまった。ものの考え方とか、受け取り方とか、九〇歳の人間にしては非常に柔軟ですし、そうなるだけのものを隠し持っている女性ですからね。そういうものがいかにして醸成されてきたのかを読者が納得できるように書いていくうちに、徳子さんの物語になってしまった。これは作者のもくろみから少しずれそうだと思って、引っかき回す三枚目役として綾乃の弟・春明を出しました。

―― 最初に思い描いていたストーリーから外れても、それは納得ずくであえて外れたということですか。

今まで意図的にいろんなストーリーを計算して小説を書いてきたんですが、今回は、そんなのどうでもいいやと。そういう自分の中の決まり事とか約束事とかはもう全部抜きにして、ポンと場面が変わったり、ポンと物語の本筋とは違うところへ飛んでいったりということを好き勝手にしようということで書いていった。筆任せに行けと。

それで、汐待ち港じゃないけど、また次の汐が動き出すまで、三沢(兵馬)君にはしばらく四合院でじっとしといてもらおうと思ってね。そうこうしているうちに、どんどん晩餐会のほうへ物語が行ってしまって、これ以上やると上・下二巻になってしまうから、この辺ですぱっと切るのもいいかなと、最初の四合院の場面に戻したんです。

でもね、読む人がどう受け取ろうと勝手なんですけど、僕の中のイメージとしては、武佐宿の金井家の物語も、京都の料理屋での晩餐会も、みんな四合院の中の世界です。結局、僕の心の中では四合院の世界から出てないんですよ。あの中でのおもちゃごっこ、そういう小説なんです。

「もの」が幸福そのものになるとき

―― この作品には、四合院造りのほかに、

あの言葉は僕自身が言いたかったことです。それがあると何だか知らないけど幸せな気持ちになる。そういうものって確かにあるんです。その小説を読んでいると何だか幸福な気持ちになってくる。そういう小説もきっとあるはずですよね。これを見ていると理由もなく、幸せな気持ちになるという絵もあるだろうし、焼き物もあるだろうし、もしそういうものが現実にものとして存在するなら、それはもう、ものではなく、幸福そのものなんだろうと――。

「私はそう思えるものを集めてきたのよ」と徳子さんは言っている。つまり、徳子おばあちゃんは幸せを集めてきたということです。作者としては、僕が時々にいいなと思ったものを、こっちから持ってきて、あっちから持ってきてと、僕の記憶のどこかから持ってきて金井家をつくっているんですよ。それが全部四合院の家の中にあるということです。

―― そうして集めてきた大切なものを、徳子おばあちゃんは子どもや孫たちにどんどん分け与えていますね。

うん、春明には銀のスプーン。端渓の硯と竹細工の花入れは綾乃、来国俊の懐剣は次女の鈴香がもらう。この子にはこれというのを、徳子おばあちゃんはちゃんと考えているんでしょうね。そういうものを受け継いでいってほしいという気持ちもあるだろうし、いつか幸福に変わるものを孫たちにも見つけてほしいという願いもあるのでしょうね。

空想しないから実現しない

―― 小説の中で徳子おばあちゃんが「よき時を思いました」というフレーズを手紙に

「よき時」というと、あの頃はよかった、あの時代はよかったと、過去のことを言うことが多いですね。でも過去というのはどんなに栄光に満ちた過去でも、もう終わったものは終わったんです。僕が思う「よき時」は過去ではなく未来のこと。栄光に満ちた未来のよき時を、人間ってあまり空想しないでしょう。それは空想しないから実現しないんだと思う。

みんな、こうなればいいなあみたいのはあっても、そこに誰それがいて、こうなって、ああなって、こんな家に住んでという、具体的な映像までは想像しないでしょう。でもね、そういう具体的なイメージを抱きつつ、そのよき時を目指していこうという意志力みたいなものがあれば、それって実現するんと違うかな。

―― 徳子おばあちゃんは、若いときから九〇歳になったら祝賀晩餐会をやると決めていました。これは意志力ですね。

そうですよ。大変な苦労があっても、人間には一〇年先、二〇年先にそれを乗り越えていろんなことを復興していく力がある。そういう幸せな未来を思い描く気持ちが、「よき時を思う」です。

―― この小説には、子どもの頃に吃音で苦労した教え子たちがフランスで一流のシェフになったり、そば打ちの名人になって弱点を克服する話が出てきます。小学校教師だった徳子さんが彼らに法華経の

この小説で唯一悔いのあるのは、妙音菩薩のことをもっと書けばよかったかなということ。妙音菩薩というのは吃音なんですね。なぜ妙音菩薩が吃音者であるのか、それを書きたかったんですが、法華経を読んでも、どの仏典を読んでも、妙音菩薩に関してはどこにも解説がない。

妙音菩薩とは、言葉ががたがたとつまずく人という意味なんですが、それなのに“妙音”なんですよ。しかも釈尊の教えをあらゆるところで説くその声が非常に人々の心に沁みわたるという、すばらしい語り手なわけです。それなのに吃音者だということの意味を僕なりに書こうと思った。だけど、やめとこう、これ書いたら説明になると思ってやめたんですよ。で、説明する代わりに徳子さんに言わせた。妙音菩薩のことをおとぎ話として読んじゃいけないよ、これは本当のことなんだと思って何度でも読んでくださいと。

―― そういう助けもあって、吃音だった子が一流の仕事を成し遂げる人間に成長する。それも、思いが叶う「よき時」ということでしょうか。

そうですね。実際日本人のシェフが、フレンチのシェフになってエリゼ宮の専属のシェフになれるかというと、それは大きな壁があると思います。夢物語でしょうけど、小説ではそれができるのでね。

よき時を目指していこうという意志力があれば、

それって実現するんと違うかな。

庶民をなめたらあかんよ

―― そのフレンチの玉木シェフが料理を用意する晩餐会は、華麗で豪華で、みんな料理ごとに感嘆の声をあげて舌鼓を打つ。すべてが本格的なのにほのぼのと温かいですね。

あの晩餐会のシーンはどれだけ大変だったか(笑)。歴代の天皇陛下主催の晩餐会のメニューとか、全部調べました。でも、小説にも書きましたが、各国の賓客といっても、いろんな国があって宗教も違う。宗教的に食べられないものもあるし、アレルギーのある人もいますよね。そうやってさまざまに配慮すると、結局当たり障りのないものになる。本当の晩餐会の料理は、すばらしいものではあるけれど、今の流行りの豪華なフレンチと比べるとずっと質素だし、量的にもそんなに多くないんですね。

―― でもみんな幸せそうです。晩餐会は、〈自分の人生に関わった人々すべての生命を褒め讃えるためのもの〉という言葉が胸に沁みます。晩餐会に出ていなくても、招待状のエンブレムを作った印刷所のおじさんや、春明が世界でいちばんおいしいと思うアイスクリームを作る定食屋のおじさん、最後に登場する三沢家の人々……、一人ひとりに煌めく瞬間がある。読後の幸福感は、そういうところから来るんですね。

でも、実際そうなんと違う? じつは大変な苦労してきているのに、顔や口に出さないだけの人っていっぱいいますよ。そんな人と腹を割って話したら、えー、こんなすごい考え方する人だったのか、こんな頼りになるおじいさんやったんやと驚くような、そういう人たちがたくさんいます。だから、政治家は庶民をなめたらあかんよ。

―― 庶民をなめたらあかんですね。

ほんまに。あんたらよりはるかに人間としてすごい人たちがあんたたちを見ているよということです。庶民はすごいんだぞと。今回もね、小説の舞台として、宿場の名残がわずかでもあって、静かなところでどこかないかなといろいろ歩いて取材したんです。それで武佐宿になったわけですが、取材の旅の途中に、宿場町歩きを趣味にしている年配の方にずいぶん会いましたよ。

僕もスニーカーはいて歩いているから仲間やと思って話しかけてくるんやけど、みんな歴史に通じて一家言持っている。中には何年かかけて中山道を東京の板橋まで歩くという宿場オタクもいてね。話し出したら止まらないのがちょっと困るんやけど(笑)。でも地味だけれど、楽しい趣味ですよ。小説の取材でちょっと歩いただけで、すごい庶民がこんなにいるんだぞということに気づく。偉そうにしてるやつらに、かつての日本の宿場町を歩いて見ろと言いたいね。

この小説は、いろんな人生の詰まったおもちゃ箱ですよ。このおもちゃ箱をあけると、いろんなおもちゃが出てきて、たくさんのいい人生があったなと。そういうふうにこの一冊を読んでいただけたら、作者としてはうれしいですね。

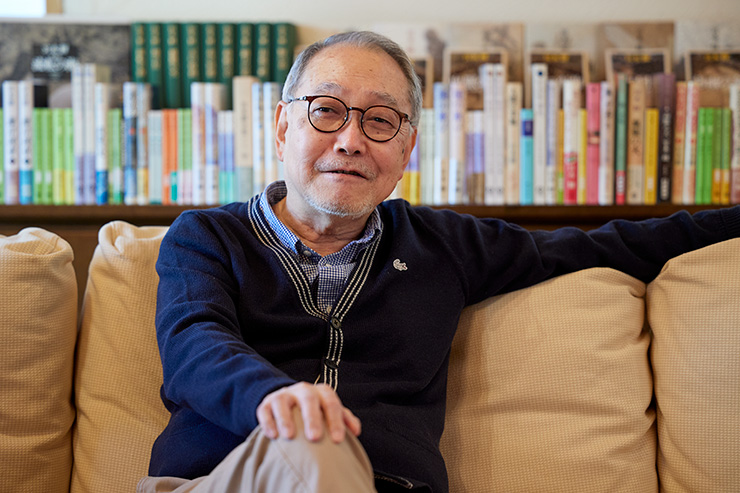

宮本 輝

みやもと・てる●作家。

1947年兵庫県生まれ。77年「泥の河」で太宰治賞、78年「螢川」で芥川賞を受賞。87年『優駿』で吉川英治文学賞を受賞。2004年『約束の冬』で芸術選奨文部科学大臣賞文学部門、09年『骸骨ビルの庭』で司馬遼太郎賞を受賞。著書に「流転の海」シリーズ、『水のかたち』『田園発 港行き自転車』『草花たちの静かな誓い』『灯台からの響き』他多数。10年秋、紫綬褒章受章、20年春、旭日小綬章受章。