[今月のエッセイ]

「チームもの」への挑戦

パターン化、ジャンル分けが大好きだ。というわけで、自分の警察小説もパターン化してみる。

これまで私は、警察小説のシリーズをいくつも書いてきたが、「主人公」という視点から見れば、パターンは多くはない。

一匹狼的な刑事の完全な一人称で進むのが「

基本的にはこの三つのパターンだったわけで、一人、あるいは二人の登場人物にフォーカスして物語を紡いできたのだと改めて思う。視点人物が少ないと、物語の進み方が直線的になってスピード感が生じるメリットがあり、それが自分の作風には合っている、と考えている。

それゆえに警察小説の中で、「チームもの」だけは書いてこなかった。リアルな世界では、警察官はコンビを組み、さらに所属するセクションが一丸となって捜査するので、基本的にはチームでの仕事である。一匹狼というのは小説を盛り上げるための手段であり、実際にそんな人がいたらすぐに干されてしまうだろう。だから「チームもの」こそがリアルな警察小説ということになる。

小説としての「チームもの」にも当然、メリットはある。視点を次々に変えられるので、物語が重層的、かつ複雑になるのだ。立体的な広がりが出てくる、という感じだろうか。単一視点では、こうはいかない。

それが分かっていて今まで避けてきたのは、どうしてもページ数が増えてしまうからだ。例えば映像なら、視点人物=カメラがぱっと切り替わるように見せた方が面白いし、観る方の頭にもすっと入ってきますよね。ところがそれを小説でやると、それぞれの視点人物の活躍をしっかり書きこまねばならないので、やたらとページ数が増えてしまう。何とかページ数を抑えようとすると、今度は個々の視点人物の印象が薄くなる。

しかし「チームもの」への取り組みに興味が湧くきっかけになったのが、二〇二〇年に完結した「捜査」ワールドである。『検証捜査』から始まり『共謀捜査』で幕を下ろしたこの六冊は、厳密に言えばシリーズではない。『検証捜査』で特務のために集められた刑事たちが、その後の作品でそれぞれ主人公を務めるという変則的な形である。実は『検証捜査』を書いた時点では、続編を書くつもりはなかった。「続きを」と言われて、そのままシリーズ化するのもつまらないので、『検証捜査』に出てきた刑事たちを順番に主人公にしていくやり方を考えたのだ。各巻の登場人物が、一応は緩い「チーム」になっていたが、舞台は毎回変わっていたから、シリーズとは言い難い。

つまり、『検証捜査』が本編で、後は全部そのスピンオフ、ということになる。全体で「シリーズ」ではなく「ワールド」と名づけたのは編集者だが、まさにそういうことだ。

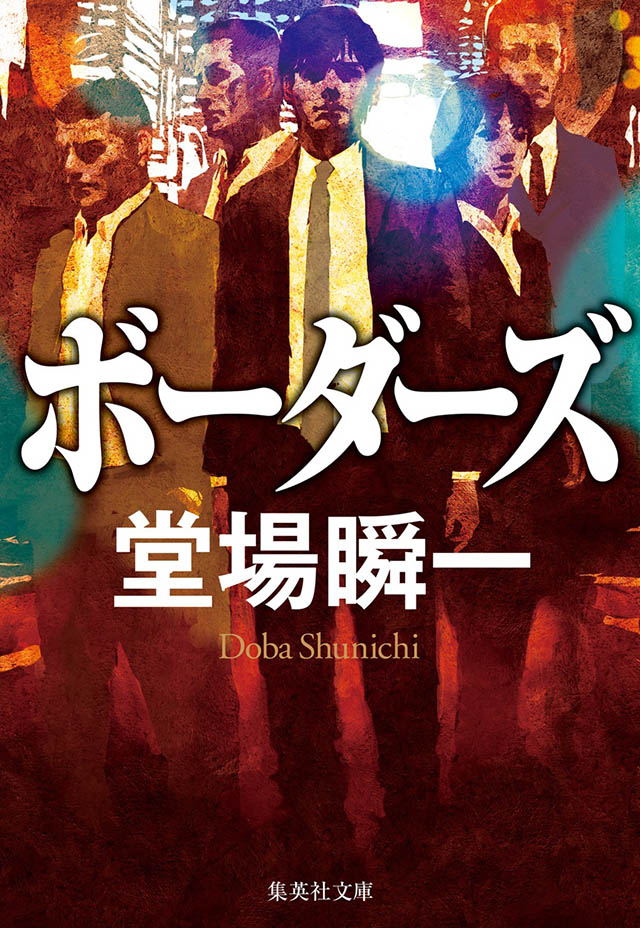

ただし、この「捜査」ワールドが一つのヒントになり、より本格的なチームものを書く意欲が出てきた。同じセクションにいる刑事たちの複合的な活躍を描く――というのが基本である。しかし、一冊に多くの視点人物を入れることにはやはり抵抗感があったから、一冊に視点人物はあくまで一人。それが今回スタートする「ボーダーズ」シリーズである。

先にネタばらしをすると、「捜査」ワールドと同じように、一冊ずつ主人公=視点人物が変わっていく予定だ。一冊目の『ボーダーズ』では、「境界線上で起きる事件」に対応するSCU(特殊事件対策班)という架空の部署に配属されたばかりの刑事・

当面、主要登場人物は五人。順番に視点人物にしていくつもりだが、このシリーズの特徴は、永遠に続けられることである。リアルさを追求すれば、警察には必ず人事異動があるわけで、五人全員を視点人物として登場させた後は、人事異動で人を入れ替えれば、登場人物を一新しながら、シリーズを続けていけるのだ。

まあ、最後は作者の体力勝負になってしまうだろうが……そういう意味でもチャレンジである。

堂場瞬一

どうば・しゅんいち●作家。

1963年茨城県生まれ。2000年『8年』で第13回小説すばる新人賞受賞。著書に『雪虫』『蝕罪』『交錯』『アナザーフェイス』『検証捜査』『共謀捜査』『壊れる心』『ラストライン』『警察(サツ)回りの夏』『社長室の冬』『ホーム』『宴の前』『幻の旗の下に』等多数。