[受賞記念エッセイ]

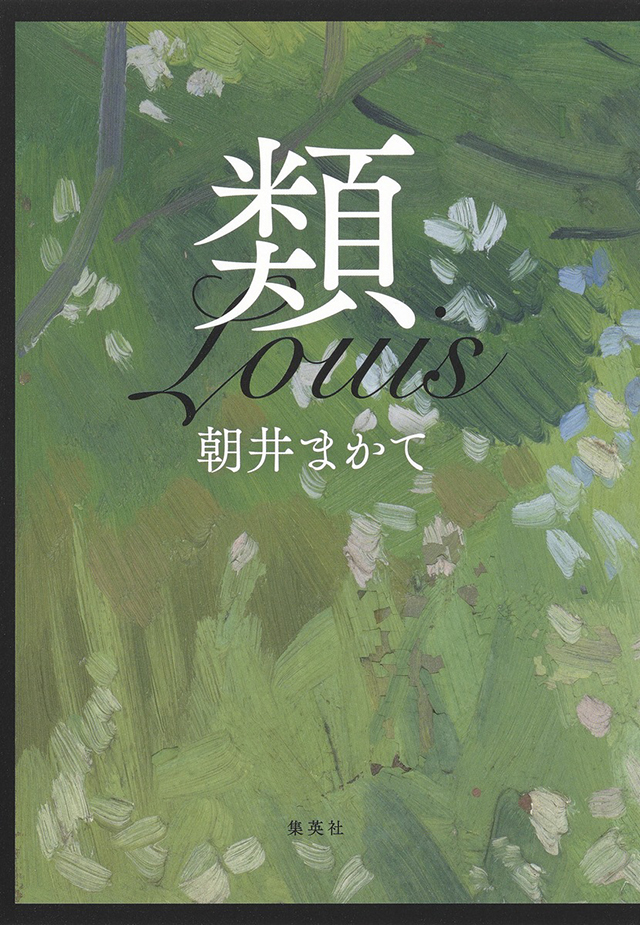

第34回 柴田錬三郎賞受賞記念エッセイ 受賞作『類 』(集英社刊)

その後の類

小説『類』を刊行してから一年と少しが経つ。

連載時から数えれば三年ほどになるだろうか。けれど今も、草の匂いを感じれば

けれど私はやはり、森家のさまざまを今も思い出すのである。観潮楼に飾られたクリスマスの

森鷗外の末子、類は明治四十四年(一九一一)に生まれ、大正から昭和、平成と、四つの時代を生きた人だ。文豪の子、いや、当時の社会通念でいえば陸軍軍医総監の子として通っていただろう。幼少期に貴族的な生活を送った類は、「ボンチコ」であった。ボンチコとは鷗外が使った愛称で、関西弁で言う「ぼんち(ぼんぼん)」に由来するらしい。姉の

そんな生まれ育ちに恵まれながら、類は何者にもなれなかった人である。

子供の頃から学業が振るわなかったため兄の

――エンターテインメント小説の主人公としては、描きにくい人物。

刊行後、そんな感想をいただいたことがある。べつだん、大きなドラマは起きない小説ですね、とも。私には自覚がなかったので、ああ、そうなのか、と胸に手を置いたものだ。そういえば執筆中、小説としての骨格や物語の起伏に心を砕いた覚えがない。むしろ、類の人生を小説にするにはストーリーよりも文体だと感じていた。そう、文体が支える小説を書けないだろうか、と。その他の欲は抱かなかった。類の手紙や詩、小説、随筆をひたすら読み、両親や兄姉の書いたものを読み、

類の文章、言葉には独特の香気があって、戦後の生活の苦しさや世に認められぬ現実を綴ったものにも詩のような韻律やユーモアが息づいている。そして常にどこかで己を客体化している。彼は笑いながら泣き、泣きながらスウェーターの袖口のほつれに気づく。

私は彼らしい言葉に出合えば嬉々として、小説の一行、一句に編み込んだ。色や匂い、歓びや悲しみ、吐息を。

類の随筆集出版を巡る姉たちとの相克については、書き手としての覚悟も必要であった。時代が近いだけに、まだ“歴史”になり切っていない。当事者のご家族にとっては、わざわざ蒸し返されたくない出来事もある。それでも小説は、立ち入る。書くことの業のようなものを自らに見ながら、私は類の業を書いた。

茉莉は類の随筆に対する逆襲のようにして小説『クレオの顔』を書き、こう表現している。“つねに一人の弱者”“つねに一人の敗北者”、そして“神のやうに弱い”弟。

けれど後年、テレビに釘付けであった茉莉は人気の刑事ドラマの俳優に「ルヰ、ルヰ」と呼びかけていたらしい。「若い頃のあなたによく似た俳優が出てるわよ。とくに目のあたり」(私の推測では、ショーケンこと萩原健一だ)。類は晩年の姉に寄り添い、『硝子の水槽の中の茉莉』という優れた随筆を残した。

『類』の刊行後、読者から多くのお手紙をいただいた。中には、類が生活のために開いた書店「

類のお子さんたちにお目にかかったのは連載終了後で、ご両親のさまざまを生き生きと語ってくださった。類が晩年を送った

撮影=冨永智子

朝井まかて

あさい・まかて

1959年大阪府生まれ。2008年『実さえ花さえ』(文庫では『花競べ 向嶋なずな屋繁盛記』と改題)で第3回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞しデビュー。14年『恋歌』で第150回直木三十五賞、『阿蘭陀西鶴』で第31回織田作之助賞、16年『眩』で第22回中山義秀文学賞、17年『福袋』で第11回舟橋聖一文学賞、18年『雲上雲下』で第13回中央公論文芸賞、『悪玉伝』で第22回司馬遼太郎賞、21年に『類』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。他の著書に『輪舞曲』『白光』など多数。