[受賞記念インタビュー]

聞かれてこなかった「声」に

耳を傾けるということ

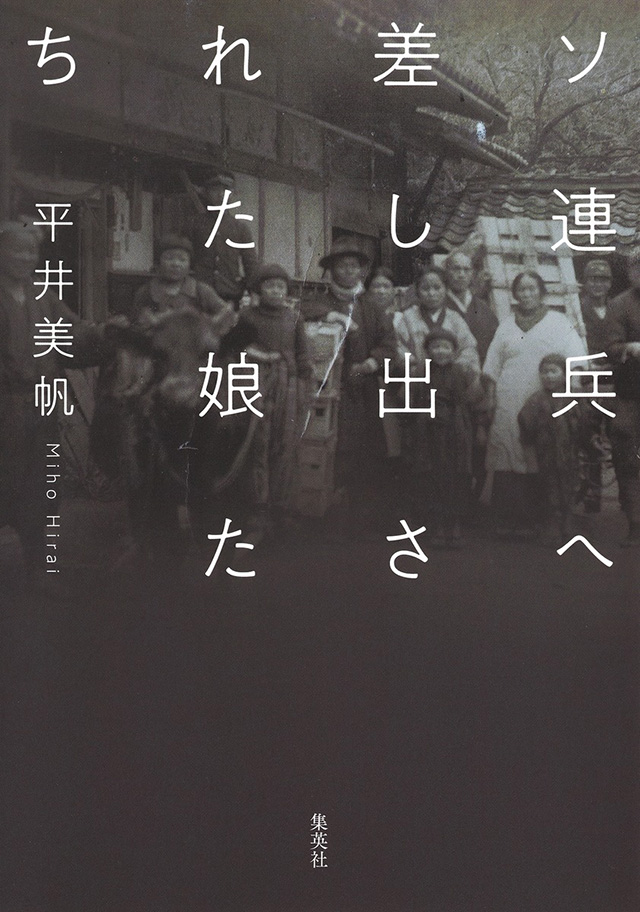

「接待」という、どこかオブラートに包んだ言葉の陰にいったい何があったのか――。第一九回開高健ノンフィクション賞を受賞した平井美帆氏の「ソ連兵へ差し出された娘たち」は、一九四五年八月九日のソ連の対日参戦によって「満州国」が崩壊した後に起こった性暴力の実態に迫る、圧巻のノンフィクションだ。

六〇〇人余りの「黒川開拓団」という共同体の安全と引き換えにソ連兵への「接待」に出されたのは、当時一七歳から二〇代前半だった未婚女性約一五人である。平井氏は、戦後七〇年余りを経てわずか三人となった当事者の女性たちや関係者に五年から六年かけて取材を行い、「接待」の過酷な実態を明らかにしていった。

「私たちは黒川開拓団で起こったことを、安易に過去にしてはいけないのではないか」と語る平井氏に、歴史の中で埋もれていく小さな声を聴くということ、そして今回の作品が現代に問いかける問題について聞いた。

聞き手・構成=加藤裕子/撮影=幸田 森

タブーのさらに奥にあったもの

―― 取材を始められたきっかけは、前著『中国残留孤児70年の孤独』(集英社インターナショナル、二〇一五年)だったそうですね。

前著の取材で「中国残留孤児」「中国残留婦人」と呼ばれてきた人々と関わる中で、中国に残らざるを得ない境遇におかれたのは女性がほとんどだったのに、彼女たちの実体験がなかなか表に出てこないということを突きつけられました。私が直接話を聞いた中には、ソ連兵に犯された経験を打ち明けてくれた引揚体験者もいますが、それは長い間、タブーとして彼女たちの胸の中に秘められてきた記憶でした。

あるとき、「私のお姉ちゃんは、開拓団の人から頼まれて、ソ連兵のところへ行かされた」と聞きました。似たような話を回想録などで目にしたことはありましたが、生々しい証言を直接聞いて、「これは一方的にソ連兵が襲ったというような、単純な話ではないのではないか」とハッとしました。

―― ソ連兵に強姦されたといっても、日本人の側が自分たちから女性を「差し出した」となれば、複雑な構図が見えてきますね。

満州からの引揚体験者の回想録には、一部の女性が「身を犠牲にして団の危機を救ってくださった」といった記述が見られます。確かに、日本の敗戦後、難民となった開拓団員たちは現地の暴徒やソ連兵によるすさまじい略奪や暴行にさらされ、中には集団自決という悲劇的選択をした団もありました。でも、「接待」ははたして尊い自己犠牲として美化されるべきなのかと、違和感を抱かずにはいられませんでした。

―― 黒川開拓団については様々なメディアが報じていますが、その何年も前から、平井さんはひとりで取材を続けられてきました。黒川開拓団につながった経緯はどのようなものだったのでしょうか。

『中国残留孤児 70年の孤独』を読んだ中部地方在住の女性との出会いがあり、岐阜県送出の黒川開拓団で「接待」が行われていたこと、そして当事者の女性たちがまだ生存していると聞きました。その女性は当初取材協力に迷いもありましたが、「埋もれている女性たちの体験を掘り起こして、世に伝えたい」という私の固い意思を理解してくれました。地方特有の濃密な人間関係や、性被害を明るみに出すことへの配慮が非常にデリケートであることは、私も理解しています。ただ、これまで帰国者の女性だけでなく、レイプ被害に遭った障がい者の女性に取材したこともありますが、本人は訴えたくても、まわりが「言えない状況」を作ってきた部分もあると思いました。

「接待」という名の性暴力

―― 二〇一六年早春、平井さんは「接待」の犠牲となった生存者のひとりである「セツさん(仮名)」から、「乙女の碑」という詩を手渡されます。詩を書いた

「接待」に出された当時二一歳だった善子さんは、自らも葛藤を抱えながら、接待役の娘たちの年齢を「数え年の一八歳以上」に引き上げるようにと団幹部と交渉し、時には自分より年下の娘たちの身代わりに「接待」を引き受けるなど、姉御肌で芯のある女性でした。満州では父母や兄に先立たれ、苦労して弟妹たちを守りながら帰国されています。そんな善子さんであっても、開拓団遺族会との関係には、かなり気を遣っていらしたようです。善子さんが遺された文章や映像からも、またご遺族の話からも、「本当は、もっと言いたいことがあったのでは」と感じました。

そのことは、セツさんから託された「乙女の碑」からも強く伝わってきました。ワープロで打ち出された四ページの詩には、後から赤ペンで「泣いてもさけんでも誰も助けてくれない。お母さん、お母さんの声が聞こえる」と書き込まれています。まだ子どもと言える女の子たちがどれほど

―― 「団を救うために」と「接待」に出された女性たちも、けっして自ら進んで応じたということではありませんでした。「セツさん」は自殺を試みて止められ、激しく叱責されています。

今も日本は同調圧力が強い社会ですが、当時はもっと年齢による上下関係や男尊女卑が強固でしたし、団を仕切る大人の男性から「団のために」と言われたら、拒否できなかったでしょう。しかも、戦争に負けて他に行くところもなく、団幹部に歯向かったら生きていけない状況だったわけです。

さらに辛いのは、彼女たちは貞操を守るようにと教えられてきたのに、ソ連兵に身体の提供を

私の母親世代の女性たちを見ていても思うことですが、立場が弱い人間は、生きていくためには嫌でも笑顔を見せたり、自分は悪くないのに謝ったりせざるを得ません。でも、立場が強い人間は、相手がそうせざるを得ないこと、「強いられた笑顔」にあまり気づいていません。

埋もれていた声に耳を傾ける

―― 「接待」の犠牲者でご存命だった三人の内、「セツさん」、そして「春江さん」は黒川開拓団の遺族会長が把握していた方でしたが、「玲子さん」は、平井さんが記録をたどって探し出した方ですね。また、「乙女の碑」を書いた善子さんの妹の「久子さん」も、平井さんが連絡された時、取材を受けたことがまだありませんでした。

玲子さんは

ただ、玲子さんのように故郷から離れたところに移り住み、遺族会と交流のない元団員の証言は特に重要です。なぜなら、団幹部やその息子中心に構成されてきた遺族会、共同体特有の人付き合いから、心理的な抑圧を受けなくて済むし、配慮や遠慮も要らないからです。「接待」は対ソ連兵という構図のみならず、ひとつの家族的共同体で計画されたわけですが、その集団内にも差別があったわけです。

善子さんの妹の久子さんは、取材を受けること自体初めてでした。私の訪問を喜んでくれて、「接待」に出た人たちの洗浄係だったことも含めて、亡きお姉さんのためにいろいろと話してくれました。彼女たちとの出会いを通して、やはりこれまで黙りたくて黙っていたのではなくて、このことを正面から話す相手がいなかったのではと感じました。

―― その後、様々なメディアの取材を受けた玲子さんが報道された内容に失望し、「美しい話にしてもらっちゃ困る」と訴える場面も描かれています。

玲子さんは「きれいな話になっちゃって」ともおっしゃっていましたが、戦争のドロドロした部分はなかなか表に出しづらいのかもしれません。女性を守ると言っていた男性が逆に女性を盾にしたこともそうですし、「接待」を最初に持ちかけたのはソ連兵だったのか団幹部だったのか、あるいは外から団に入ってきて運営に加わった元日本兵だったのかなど、今となっては真相は藪の中になっている暗部もあります。

メディアで決定権がある立場にいるのは男性がほとんどですから、「接待」の捉え方には温度差もあったでしょう。私自身も、この作品の原稿を読んでもらったメディアの複数の男性から「男性読者を失う」「女性差別があったのはわかっているから、あえて書かなくてもいいのでは」といった意見を貰ったことがありますが、都合の良い捉え方だと思います。玲子さんも「体験者が言ってるんだから。(そこを書かないと)書く必要がない」と、きっぱりおっしゃいました。

玲子さんの

ノンフィクションにも男女差別への温度差がある

―― これまで何冊もノンフィクション作品を出版してきた平井さんが、今回、開高健ノンフィクション賞に応募されたのは、今おっしゃったような男女差別への温度差も関係していたのでしょうか。

応募の動機はいくつかありますが、ひとつには、黒川開拓団の「接待」の問題が内包する色々な問題は今の日本社会においても非常に普遍性があり、受賞すれば男女・年齢層問わず、多くの人に読んでもらえると思ったからです。特にコロナ禍ではまず弱者から過酷な状況に置かれ、その声が表に出にくいという傾向が、様々なところで

男女の温度差についてですが、この手のテーマは気をつけないと、男性中心のマスコミの中で、「男性目線」に調整されていってしまうんです。先ほどの「捉え方」の話とつながりますが、社会で女性が当事者となる重大事件は多いのに、どこか日本の報道は女性差別の焦点だけがぼやけていますよね。切れ味が悪いというか、その点だけはすっ飛ばす。なぜなら、ある出来事がきちんと「問題」として認識され、世の中に出るまでの過程それ自体に、男女間の捉え方の差や力関係が働いてしまうんです。でも、結果的に受賞できたということは、性暴力や男女差別のような、これまでタブーとされてきたことにも、少しずつ光が当たるようになってきたのかもしれません。

―― ネットでも、#MeToo運動などで女性たちの声が上がりやすくなってきていますね。

これまでフィルターをかけられてきた女性たちの声が、直接上がるようになっていますよね。SNSの力は大きいと思います。こうした女性の訴えに対して、「ヒステリックだ」「そんなに怒らなくても」などと言う人もいますが、差別された側が怒るのは当然ですし、それは正当な怒りだと私は思います。私は今回の作品で男性を攻撃したかったわけでも、日本人だけを責めたかったわけでもありません。日本人として、日本がもっと実質的に男女平等の国になってほしいし、女性が生きやすい選択肢が多い世の中になってほしい。ジェンダーギャップ指数に見て取れるとおり、日本は変化が遅いですが、女性差別は本来、国際社会への建前から是正するのではなくて、内側から変えていくべき問題だと思います。

「どうしてもこれを伝えたい」が出発点

―― 本作の最後に「言わないとわからない、のではない――。私たちの社会が、耳を傾けることを忘れてしまっていたのだ」とありますが、平井さんは聞かれてこなかった女性たちの声を誠実に聞き取り、ひとつの作品として完成させました。世に出るかどうかもわからない中、重い事実に向き合いながら、執筆を続けた原動力は何だったのでしょうか。

私がノンフィクションを書き続けている出発点には、お金を稼ぎたいとか有名になりたいとかいうことではなく、「どうしてもこれを伝えたい」という強い気持ちがあります。今回の作品は執筆も大変でしたし、正直、これまでの本の中で一番辛い作業でした。でも、玲子さんたちから聞いた貴重なお話は私が書かなければ他に書く人はいない、だから絶対に書き上げなければ、という使命感でなんとか書き上げることができました。これまでの人生でも、あきらめずにがんばっていると、どこかで応援してくれる人が出てきて、道が開けると実感することが何度もありました。これからも、自分が伝えたいことを書き続けていきたいと思います。

平井美帆

ひらい・みほ●ノンフィクション作家。

1971年大阪府生まれ。高校卒業と同時に渡米し、南カリフォルニア大学に入学。同大学で舞台芸術と国際関係学を学ぶ。同大学を卒業後、一時東京で演劇活動に携わり、1997年に再び渡米、執筆活動を始める。2002年に東京に拠点を移す。現在、日本大学大学院法務研究科に在学中。著書に『中国残留孤児 70年の孤独』『獄に消えた狂気 滋賀・長浜「2園児」刺殺事件』『イレーナ・センドラー ホロコーストの子ども達の母』等。