[巻頭インタビュー]

「空気」を読むな。「空気」を創れ。

1980年代からずっと日本の演劇界を牽引してきた鴻上尚史さんが満を持して、演劇の入門書を刊行します。といっても、演劇人向けの指南書ではありません。「生きることは演じること」というサブタイトルが示唆するように、演劇とは縁の薄かった私たちに大きなヒントを与えてくれる一冊です。

聞き手・構成=中村友哉/写真=岸本 絢

演劇は楽しい

―― 鴻上さんは新著『演劇入門 生きることは演じること』(集英社新書)で、日本では演劇と人々の間に距離があると指摘しています。演劇界がコロナ禍の緊急事態宣言下で十分な補償が受けられていないのも、多くの人にとって演劇が馴染みの薄いものだからかもしれませんね。

演劇はある面では「不要不急」の存在ですから、感染拡大防止のために芝居を中止するのはやむを得ないことかもしれません。これは演劇に限った話ではありません。コンサートやスポーツなど、文化芸術は総じて「不要不急」のものです。

しかし、「不要不急」の存在だからといって価値がないというわけでは決してないのです。人は誰しもかけがえのないものを持っています。ある人にとってそれは好きなバンドかもしれませんし、野球かもしれません。あるいはギャンブルかもしれません。

私にとってそれは演劇です。演劇は楽しい。これだけは自信を持って断言できます。この楽しさをたくさんの人に伝えるために、この『演劇入門』を書きました。プロの俳優や演出家を育てるだけの本ではなく、ふつうの人にも、もっともっと演劇を近づけたい。

演劇の大きな特徴は、俳優と観客さえいれば成立することです。劇場の整えられた舞台が必要条件かといえば、そうではないんですね。

たとえば、1975年に寺山修司氏が主宰する「演劇実験室・天井桟敷」が、市街劇『ノック』という作品を東京で上演しました。上演時間は4月19日午後3時から4月20日午後9時までの30時間。観客たちは駅に集められて地図を渡され、その地図だけを手がかりに歩き回り、街のどこかで上演されている劇を探すのです。

『ノック』の作品群の中には、「戸別訪問演劇」と分類された作品がありました。車椅子に乗った全身包帯のミイラ男が、団地のドアをノックするというものです。事前のアポイントはありません。いきなりノックするのです。

その団地の女性はドアを開けると目の前にミイラ男がいたため、警察に通報しました。これは「怪人 夕やみのノック 団地夫人が仰天」という新聞記事にもなり、大騒ぎになりました。

ミイラ男は「市街劇」として自分に与えられた役を演じていたのですが、団地の女性にとって目の前にいるミイラ男はフィクションではなくリアルです。ただし、上演時にはミイラ男の後ろで何十人もの観客が二人のやり取りを見ていました。団地の女性にとっては残酷な話ですが、俳優と観客がいる以上、これもまた演劇なのです。

今から振り返ってみても、寺山氏の戸別訪問演劇は面白い試みだったと思います。私が『演劇入門』を書いたのは、演劇には多様な面白さがあって、なるべくたくさんの面白さを紹介したい、伝えたいと思ったからです。

舞台が必要条件ではないのですから、ちょっとした朗読でもそこに観客一人がいれば「演劇」です。高校演劇や学芸会はもちろんですが、演劇ってもっと裾野の広いものなのです。

この本を読んで、演劇を身近に感じ、楽しんでほしい。演劇を大切なものだと思ってくれる人が一人でも増えたら嬉しいと思います。

美意識と経済のせめぎ合い

―― 日本と比べると、欧米では演劇は身近な存在だと思います。その違いはどこから生まれるのでしょうか。

うーん。それは、いろんな原因があると思います。「アート」というものに対する歴史的な蓄積の問題もあるでしょう。日本でも、現代演劇に興味はなくても、「歌舞伎」が好きな人はいるでしょう。それは、やはり、「歌舞伎」が創ってきた歴史と蓄積だと思います。それ以外の原因だとたとえば、社会的な問題です。欧米では午後5時や6時に仕事が終わり、それから舞台を見にいったり、パブに出かけたりします。私は1年間イギリスで演劇を学んでいましたが、6時を過ぎるとパブはサラリーマンで溢れ返っていました。

これに対して、日本は長時間労働の社会ですから、多くの人は仕事を終えて7時から芝居を見にいくなど考えられません。私は19歳の時に早稲田大学の演劇研究会に入会し、22歳で「第三舞台」という劇団を旗揚げしました。演劇研究会の中の劇団としてです。観客はみんな学生でした。「第三舞台」がメジャーになり、だんだんと大きくなるにつれ、学生だった観客は就職し、社会人になりました。そして、「第三舞台」の芝居をずっと見続けていた人たちは、だんだんと劇場に来れなくなる人が増えてきました。私の芝居が嫌いになったからとか、飽きたからではありません。悲痛な観客アンケートがたくさん、公演後に残されました。「仕事が忙しくて、芝居を見に来れない」「19時に劇場にいくなんて不可能です」と。長時間労働のために芝居に来る時間がなくなったのです。こういう社会ではなかなかアートは育ちにくいと思います。日本の劇場では、男性観客の比率がとても低いんですね。

もう一つ要因をあげれば、経済的な問題です。欧米の舞台はロングラン・システムが成立していて、数カ月、あるいは数年のスパンで上演されますが、日本の演劇は残念ながらそうではありません。「ニワトリと卵」の

演劇は、創作と経済の葛藤がとても激しいジャンルです。どんなにいいものを創ったと思っても、観客がいなければ、つまりは経済的に成立しなければ、活動を続けることができないのです。

この点で私が感動したのは、コロナ禍の中で劇団四季の吉田

私はこれほど演劇の一つの側面を苦悩と決意のもとに書いた文章を読んだことがありません。吉田社長がここまで書かなければならないほど、演劇界はコロナ禍によって打撃を受けているのです。

同調圧力を跳ね返すスキル

―― 鴻上さんは著述家としては、日本を覆う「世間」の「空気」、つまり同調圧力の問題を論じてきましたね。この本の帯には「空気を読むな、空気を創れ」というフレーズが出ていますが、演劇は、「空気」の閉塞感を打ち破り、同調圧力に対抗するために役に立つということでしょうか。

ええ、そうです。まず言えるのは、演劇に触れて、演劇的なセンスを学ぶと「コミュニケーション能力」が磨かれていきます。実際、演劇系の大学を出た学生たちは、社会に出た後も、コミュニケーション能力が格段に高いと評価されています。

ただし、重要なのはここで言うコミュニケーション能力とは、「多くの人と簡単に仲良くなれる能力」ではありません。「話がこじれた時に、それでもなんとかやっていける能力」のことです。

お互いが真剣になればなるほど、物事はもめます。誰かの真剣は誰かの迷惑になります。それを調整し、落とし所を見つける力がコミュニケーション能力です。

演劇系の大学では、入学から卒業までの間で、演劇作品を複数回上演します。稽古は数カ月続きます。学生たちは最初のころは「ぶつかるのは嫌だなあ」とか「なるべく平和に終わらせたい」と思っています。そのため、内心では納得していなくても、「じゃあ、いいです」と飲み込んでしまいます。

しかし、稽古は最低でも2カ月続くのです。その間、毎日同じことをするのです。「本当は違うと思うんだよなあ」と感じていることを毎日していると、たいていの学生は我慢できなくなります。ぶつかりたくないからといって自分の意見を引っ込めていては、ストレスがたまるだけだからです。

そこで、「これは間違っているかもしれないけど」とか「こんなこと言うと空気を読んでいないと言われるかもしれないけど」などと言いながら、自分の意見を主張し始めます。最初は「自分だけ作業量がいつも多いと思う」「あなたはいつも遅刻している」といったやり取りから始まって、やがては作品の解釈をぶつけ合うまでになります。それぞれが真剣になり、自分の要求を語るようになるのです。

ある学生が「もっと速く動いてほしい」と要求し、相手は「私はこの時、じっくり考えているんだ。そんなに速く動けない」と反論する。そこから演劇の稽古が始まります。お互いが主張をぶつけ合い、納得するかどうか判断する。平行線なら、周りの出演者や演出家、スタッフを交えて議論を続ける。演劇系の学生たちはこうした積み重ねによってコミュニケーション能力を鍛え、世間や空気を打ち破っていくスキルを身につけるのです。

私たちの人生は、演劇そのものです。朝、「母親・父親」として子供に接したあと、働いていれば職場にいって「ビジネスパーソン」になり、会話をすれば「上司・同僚・部下」になり、仕事のあとで友人に会えば「友達」になり、家に帰る途中でご近所さんに会えば「近所の住民」になります。私たちは日々の生活の中で様々な役を演じているのです。それゆえ、演劇の知恵や演劇的手法は人生において役に立ちます。

演劇のスキルや発想を通して空気をコントロールしていけば、もっと幸福な生活を手にすることができるはずです。生きることは演じることなのですから、多くの人が演劇に触れることで、もっと豊かで多様性に溢れた社会に変わる可能性があることを知ってほしいと思います。

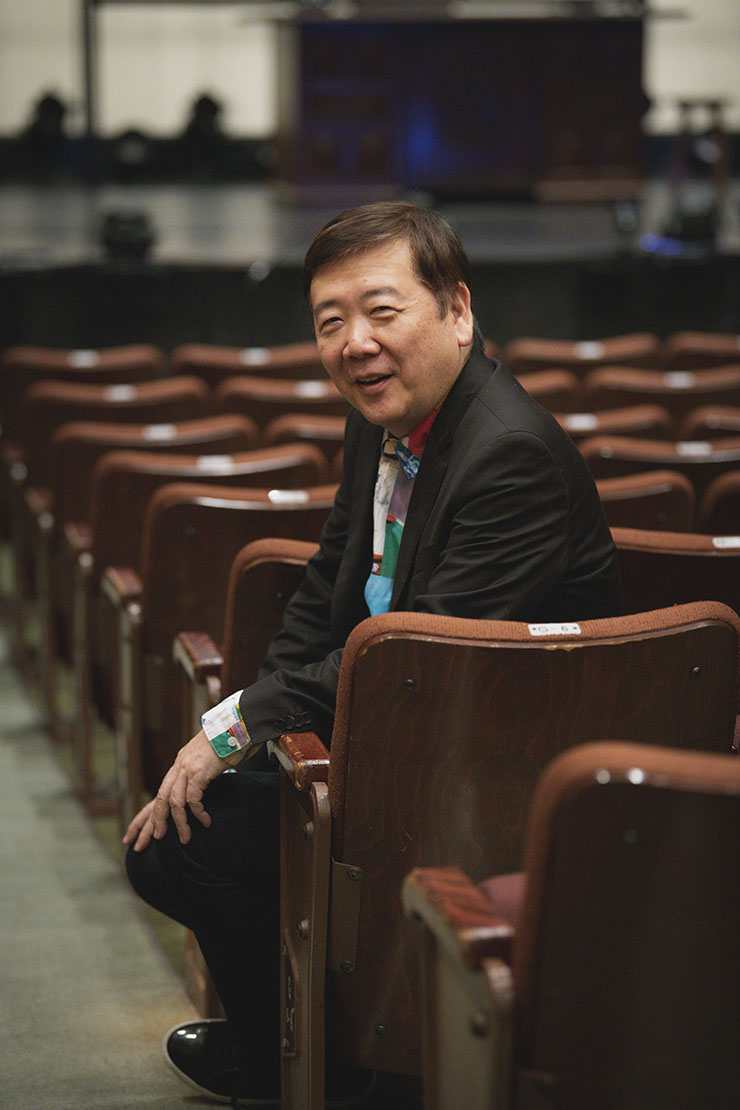

鴻上尚史

こうかみ・しょうじ

1958年愛媛県生まれ。早稲田大学在学中に「第三舞台」を結成。「朝日のような夕日をつれて’87」で紀伊國屋演劇賞団体賞、「スナフキンの手紙」で岸田國士戯曲賞、戯曲集「グローブ・ジャングル」で読売文学賞を受賞。日本劇作家協会会長も務めた。『不死身の特攻兵』(講談社現代新書)などのベストセラーも。