[巻頭エッセイ]

草原の中の小説

草原ばかりが見える。

万年筆を握ると、いつもそうなった。それで正しいのだが、はじめのころは辟易していた。なにもないのと等しいのではないか、と思ったほどだ。

実際にモンゴルを旅行しても、草原しか見えない。極端に言えば、移動しているという感じが希薄になってくる。昨日も明日も、今日と同じ風景である。

正確には、山岳部があり砂漠があり、河や湖もある。しかし、草原の印象だけが、強烈に脳裡に刻みこまれるのだ。

まったく別の話になるが、ヘミングウェイに『老人と海』という作品があり、それを原文で読まされた。一日、およそ二頁を読むのである。頁を繰っても繰っても、老人が魚と格闘している。何日もそれが続くと、やはり辟易した。実際には波のかたちがひとつとして同じものはなく、魚と引き合っている老人の独白は、深いものだった。しかし高校生には、英語で読んでそんなことまでわかろうはずもなく、実に退屈な作業をしているような気分になったのだ。

自分が小説で草原を描きはじめた時、読む人はああいう感じを抱くのではないか、とふと思った。変化を持たせようと思い、実際に小さな変化はいくらでもあるのだが、しかし草原は草原なのだった。

物語を組み立てるのに、草原は背景としてどれほど生き得るのか。はじめは、不安しかなかった。ほんとうに描かなければならないのは、そこにいる人間のありようなのだが、四十年小説を書いてきても、背景の変化のなさに戸惑った。何頁も何頁も、魚と格闘している老人の姿のようになってはならないと、書いては読み返したりしたものだ。

それでも、草原の中で人の描写が立ちあがってくると、なにかこれまでとは違う感じがしてくる。草原が、さまざまな様相を見せ、色を帯びるというのだろうか。いつか、草原が登場人物たちの、心象風景となっていた。そうなると、草原は小説にとって、複雑で豊かなものになってくる。物語が、草が生えるように、私の頭の中で育つのだ。

いまは、それを愉しんでいる、という状態だろうか。

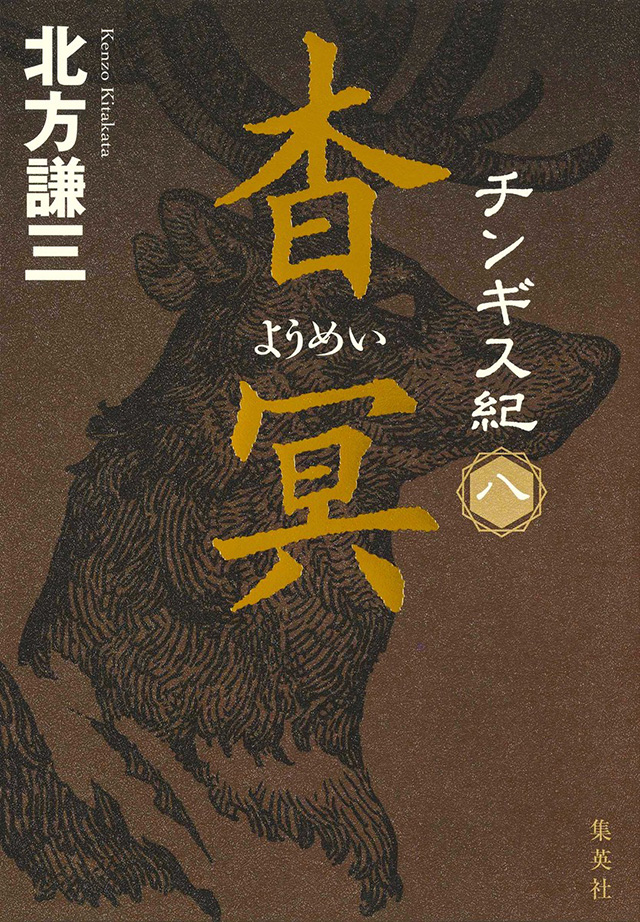

私は時々、すでに八巻に達してしまった『チンギス紀』をふり返り、草原の変化が、私の心模様そのものだったと、おかしな確信を持ったりする。

書くことに懸命であることは、いつも変らず、それはいいところなのだと自分では思っている。しかし、懸命すぎて、時に過剰になってしまうという欠点が、またあったのだ。草原にゆったりと眼をむけることができるようになって、その欠点を抑えこむ余裕が出てきたような気もする。

長い歳月を書き続けてきても、一行が不安である。それは新人作家であったころと、まったく変らない。その不安は、眼をつぶって乗り越えるしかなく、いまもそうしている。ただ、昔ほど長く不安を感じなくなった。どうせ眼をつぶるなら、さっさとつぶってしまおうと思うようだ。こういうのも、小狡くなったということだろう。

私は、こんなふうにして、八巻までを書き続けてきた。人に言う必要があることはなにもない、という気もする。ちょっと読者に愚痴でもこぼしたい心境なのか。

長い間、並走してくれている読者である。その読者に、時々私は甘えたくなるのだ。

書くことにおいて、甘えるわけではない。こんなふうに苦労したんですよ、とちょっとこぼしてみたいのである。こぼしたところでどうなるものでもないが、私の気持の空気抜きにはなるので、嫌でなかったらつき合って貰いたい。

実は、腰に異状が出た。

強力な鎮痛剤を服用し続けるか、ブロック注射をやってみるか、手術をするか。選択肢は、いくつか示された。

薬物の方は、いくら飲んでも効かないという状態が続いていたので、私はブロック注射を希望した。硬膜外なんとかと難しい名称のある注射だったが、私はとにかくそれを射って貰いたかった。服薬後、ちょっとだけ時間が経つと、立っているのも座っているのも寝ているのも痛い、という状態になるのだ。悪魔に魂を売ってでもいいから治りたいと、ほんとうにそういう気分になってしまうのだ。

ブロック注射は、数本射つと、多少の効果が出てきた。まず、鎮痛剤が効くようになった。効いている間は、寝ていると静かなものであった。

腰と脚の痛みに打ち倒されて、かなりの日数が経っていたので、『小説すばる』での『チンギス紀』の締切が迫っていた。デスクに座ってみたものの、その姿勢では腰の痛みが強く出る。くそっ、なんなんだ、と叫び声をあげながら、万年筆を手にしてみるが、キャップをはずすところまではいかない。

さまざまな試行錯誤の結果、仰むけに寝て書くというのが、最も負担が少ない、というところに行きついた。

仰むけでは、万年筆を遣えなかった。重力の法則に反するらしく、インクが出てこないのである。さまざまなものを試し、鉛筆がいいとなったので、私はシャープペンで書いた。私は鉛筆で著者校正をするので、いいシャープペンを探し、愛用しているのである。出先などでおかしな筆記用具を遣うと、たちまち修正の内容に影響してくる。念入りにやろうという気が失せるのだ。

そんなわけで、画板の四隅に大きなクリップで原稿用紙を固定するという方法で、私は書きはじめた。調子は悪くない。溜りに溜ったものがあり、言葉は滑らかに出てくる。書けるということが、快感ですらあった。

一枚書くと、それはベッドに放り出す。二枚三枚が、二十枚ぐらいになってくると、私はさながら、原稿用紙の蒲団の中にいるのであった。

寝て書いて一体どういうことになるのか、といくらかは心配であったが、それはすぐに吹き飛んだ。草原に立った男も女も、自分の思いに正直で、暴れるやつは、こちらがやめてくれ、というほど暴れるのだった。

私は、二回分の原稿を、そうやって書いた。

いまは、正常に書ける。私と対峙している登場人物たちは、私が寝ていても座っていても、まったくどこも変らない。

北方謙三

きたかた・けんぞう●作家。

1947年佐賀県生まれ。81年『弔鐘はるかなり』でデビュー。著書に『眠りなき夜』(吉川英治文学新人賞)『渇きの街』(日本推理作家協会賞)『破軍の星』(柴田錬三郎賞)『楊家将』(吉川英治文学賞)『水滸伝』(全19巻・司馬遼太郎賞)『独り群せず』(舟橋聖一文学賞)『楊令伝』(全15巻・毎日出版文化賞特別賞)等多数。2016年、全51巻に及ぶ「大水滸伝」シリーズを完結。18年5月より、新たな歴史大河小説『チンギス紀』の刊行を開始。