[インタビュー]

歴史的人物の「決断」を

公正な目で見直す

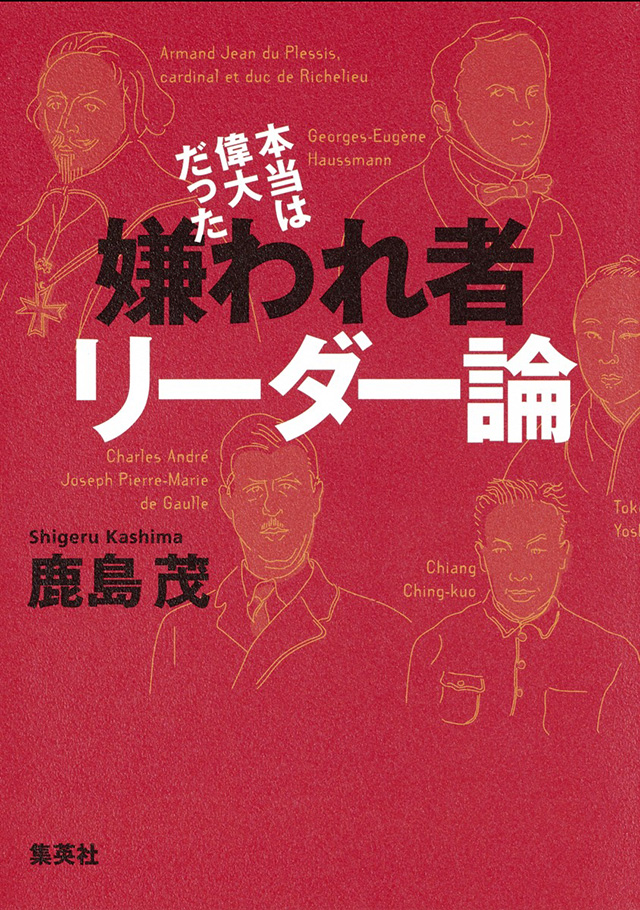

十九世紀フランス文学を専門としながら、社会、文化全般へ確かな眼差しを向け続け、多くの示唆に富む著作を世に送り出してきた鹿島茂さん。今回の新刊『本当は偉大だった 嫌われ者リーダー論』(本誌連載)では、激動の時代に大義をもって「決断」を下し、後世に大きな影響を与えた五人の歴史的人物を取り上げています。

彼らは決断を下したが故に嫌われ者となった人物でもありました。

歴史的背景に具体的に迫りながら、リーダーたちの先見性、身の振り方に焦点を当てたことで、ビジネス論やマネジメント論としても活用できる本書。刊行にあたり、「歴史を変えた」と言っても過言ではない五人について、鹿島さんの歴史観とともにお話を伺いました。

聞き手・構成=鎗田 淳/撮影=chihiro.

決断はつねに「苦渋の決断」である

─ 本書のご執筆の起点となったのはどのようなことだったのでしょう?

世界史を広く見渡して、「偏見をもたれがちだけれども本当はものすごく偉かった人物を取り上げよう」というのがこの本のコンセプトですね。さらに、その人物が歴史上の決断を行なったことが、現在にどうプラスになっているかという観点も導入しました。

すべての人に支持される決断はありません。どの選択肢を選んでも必ず批判を被ることになります。それから、「正しい選択」が自分の支持基盤の利益に反している場合が少なくない。ですから決断はつねに「苦渋の決断」で、決断することは「嫌われ者」になることでもあると言えるのです。

─ 本書では五人の人物の生涯を振り返りながら、彼らの下した重要な決断の内容と背景が取り上げられています。冒頭にはフランスの元大統領、シャルル・ド・ゴール(一八九〇 ― 一九七〇)が配されました。

ド・ゴールは人生のなかでふたつの重大な決断をしました。まずは第二次世界大戦においてロンドンから徹底抗戦を呼びかけたことです。ナチス・ドイツによってフランスの本土の半分が占領されたときに、フランスにはペタン元帥を首班とするヴィシー政権という対独協力政権ができました。そのときにド・ゴールはレノーという前政権の陸軍次官、つまりは下っ端だったわけですが、ロンドンに渡って〝自由フランス〟という「亡命政府」を立ち上げます。正確には、「自称政府」とするべきですが、いずれにせよ、そんな後ろ盾も正当性もない形で下っ端がみんなにバカにされながらも渡英し、チャーチル首相らを説得し、抵抗派の拠点をつくってしまった。そしてロンドンからBBCのマイクを通してフランス人を鼓舞したのです。

これをたったひとりでやったわけですから、「劇団ひとり」ならぬ「フランスひとり」です(笑)。ド・ゴールが自由フランスを興したことで、フランスはナチス・ドイツに抵抗した立場になり、最終的に戦勝国になったわけです。もし、ド・ゴールがいなかったら、第二次大戦後にフランスが世界の主要国のひとつに収まることはなかったでしょう。

─ そんな「英雄ド・ゴール」が一転、後の決断によって国民に嫌われてしまうのですね。

ド・ゴールのふたつ目の大きな決断はフランスの植民地、アルジェリアの独立を承認したことです。これが原因で国民からの猛反発に遭います。幾度となく命を狙われもしました。独立を求めて始まったアルジェリア戦争は一九五四年から八年にわたり、壮絶な武力闘争が繰り広げられましたが、ド・ゴールが強権を発動し、反対勢力を抑え込んでいったことでアルジェリアは独立に至ります。

一八三〇年からフランスの植民地となっていたアルジェリアには、ド・ゴールの時代に、一〇〇万人近いフランス人が入植していました。同化政策でアルジェリア人もフランス語教育を受け、もはや本国の一部、つまり「フランスのアルジェリア」という見方をされていました。それほど重要な植民地を手放したことで、フランスには多大な損失をもたらしましたが、これを契機にアフリカ諸国も独立へと進んでいき、民主主義のグローバル化が大きく進みます。ですから、一度は国民に嫌われたド・ゴールも、後年にはその偉大さを誰しもが評価するようになったのです。

─ ふたり目のジョルジュ = ウージェーヌ・オスマン(一八〇九 ― 一八九一)という人物は、独裁者ナポレオン三世のもとで活躍した人物です。立場はナンバー2ですが、実務ではリーダーであった人物というところですね。

パリの街がフランス最大の観光資源として今も残っているのは、第二帝政下でパリ市を含むセーヌ県の知事として活躍したオスマンのおかげです。オスマンの本質は

古き良きパリを壊したと批判されたオスマンですが、ただ再開発を進めたのではなく、後世の都市再開発の基準になることをたくさんやっています。交通網を整え、大通りを建設したばかりでなく、百年もつような上下水道網を整えたことでパリは衛生的な都市となりました。「美化」と「衛生」という「上部構造」と「下部構造」の両方をきちんと整備したからこそ、今のパリがあるのです。

─ オスマンはまったくのイエスマンではなく、ときにナポレオン三世に意見することもあったそうですね。

オスマンは独断専行を決してせずに、ナポレオン三世にすべての裁可を仰ぐけれども、意見が対立したときには説得可能か否かを見極めています。そして、可能と判断すれば意見し、不可能と判断すれば命令を忠実に実行する。独裁的な人物に仕えつつ、自分の考えを随所で受け入れさせるのは難しいことですよ。

オスマンは人材を抜擢する才能も持っていました。パリ大改造にあたってはつぎつぎと新たな技師を登用しています。実務官僚としての下積み時代も長かったので、才能を有するさまざまな人物に目をつけていて、セーヌ県知事になったときに彼らを引っ張ってきました。もしかすると人の才能を見抜くというのがオスマンの一番に優れた才能かもしれません。自らが能吏でありながら、その自分に尽力してくれる能吏(部下)を見出すことにも

「悪」のイメージが形成された理由

─ 三人目は宰相リシュリュー(一五八五 ― 一六四二)。この人物はアレクサンドル・デュマの『三銃士』に出てくる悪役として有名ですね。

デュマによって偉大な業績を台無しにされてしまったのがリシュリューですよ。フランスでは歴史家たちがリシュリューへの正当な評価を訴えて地位回復に努めていますが、いったん出来上がったイメージはなかなか

─ 『三銃士』における「腹黒い陰謀家」のイメージとはかけ離れた大きな功績で驚きます。

リシュリューは苦難の末に権力を握り、ルイ十三世という度し難い君主と波乱含みながらも関係性を保ち、中央集権化に尽力しました。当時のフランスは中央集権には向いていない国でした。地域によって違う文化、言語を持っていて、宗教も異なっていたからです。これを共和国として治めようとすると、モザイク国家になり、結果的に分裂してしまった可能性が高い。旧ユーゴスラビアのようなイメージですね。

国民のあらゆる層に犠牲を

─ 後半はアジアの人物をふたり取り上げられています。台湾(中華民国)の

一九六〇年代から七〇年代にかけての台湾というと、韓国の

後年になってよくよく調べてみると、蔣経国は内政では特務機関の黒幕として弾圧を行ないながらも、自ら民主化に

─ 「聡明な独裁者」とはなかなか耳慣れない表現です。

誤解しないでほしいのですが、決して独裁者を褒めているわけではありません。あくまでも蔣経国は非常に

歴史を見直し、公正に評価することが大事

─ 最後に登場するのが徳川

慶喜は嫌われ者とまではいかなくても、「わけのわからない人」という評価をされがちですね(笑)。行動と決断に一貫性がないので評価が定まらず、

とらえどころのない慶喜ですが、この本に書いた通り、その生涯を追いかけていくと、彼を貫いているのは尊皇思想だということが非常によくわかります。慶喜の出身である水戸藩は尊王攘夷論を伝統としてきました。慶喜は攘夷ではないけれども熱烈な勤王家でした。

慶喜には幕藩体制が早晩崩壊に向かうという見立てがあったのでしょう。そして天皇を頂点とした合議制の中央集権国家に移行すべきだと考えていたのだと思います。徳川の将軍には「最も適さない」人物だったのです。

─ 幕末から明治にかけての人物のなかでも慶喜は簡単に扱われがちですね。「徳川最後の将軍で大政奉還をした」という一文で済まされてしまうことも多いようです。

慶喜の最大の功績はまさにその大政奉還の決断です。極論すれば大政奉還をするために将軍になったとも考えられる。だからこそ、渋沢のように、「慶喜こそが明治維新の最大の功労者」と考えた人もいるのです。

討幕派と旧幕府軍の戦いは内戦ですが、列強国の代理戦争と見ることも可能です。イギリスが薩摩・長州を援助したのに対し、フランスは慶喜に肩入れしていました。幕末にはフランスの援助を受けて横須賀製鉄所を設立していますし、軍事顧問団をフランスから招き軍制改革も行なっています。

そう考えると、慶喜は日本国内の内戦状態が世界規模に拡大することを危惧していて、負の連鎖を止めるための手段として実行したのが大政奉還だった、という可能性まで見えてくるのです。もっと注目されてしかるべき人物だと思いますね。

─ こうしてお話を伺っていると、あらためて歴史から学ぶことは多いと痛感します。一方、現代の日本では歴史への関心がますます薄れていっているように感じます。

ほんとうにそうですね。インターネット全盛の現代を見ていると、言説が「善」と「悪」の二分法に終始してしまい、一方的に褒め上げるか、一方的に非難するかのどちらかになりがちです。つまり、「公正な」評価がされていない。右派左派を問わず、歴史を自分の好きなかたちに変えてしまいたい人が多いように見えます。そしていったん変えてしまうと、それを

だからこそ、一面的な善悪ではなく、歴史を遡って、ある人物や出来事の功罪を、公正な目で見直すのは非常に大事なことなのです。それによって、社会全体の未来に役立つだけでなく、個々の生活やビジネスの現場での教訓、そして何より「人間とはなんだろう?」ということがいちばんよくわかってくると思いますね。

鹿島 茂

かしま・しげる●仏文学者、評論家、明治大学国際日本学部教授。

1949年神奈川県生まれ。著書に『馬車が買いたい!』(サントリー学芸賞)『子供より古書が大事と思いたい』(講談社エッセイ賞)『パリ風俗』(読売文学賞)『怪帝ナポレオン三世 第二帝政全史』『渋沢栄一 上 算盤篇』『渋沢栄一 下 論語篇』『進みながら強くなる─欲望道徳論』等多数。