[インタビュー]

開高健を読むたび、打ちのめされる

没後三〇年を迎える今も、熱い支持を集める開高健。九月には、彼が、愛してやまなかったパリにまつわるエッセイやユトリロの名画からなる贅沢な本『開高健のパリ』が刊行されました。

その新刊に「開高健とパリ│解説にかえて」という文章を寄せているのが、作家の角田光代さん。二八歳で『輝ける闇』を読んで以来の大ファンだという角田さんに、没後三〇年にして生まれた新刊と開高文学の魅力を語っていただきました。

インタビューと撮影が行われたのは、東京都杉並区井草にある開高健記念文庫です。開高健は芥川賞を受賞した直後の一九五八年にここに居を構え、代表作『輝ける闇』『夏の闇』を生み出しました。インタビューとともに、記念文庫の貴重な展示物をお楽しみください。

聞き手・構成=細貝さやか/撮影=秋元孝夫

撮影協力

開高健記念文庫

東京都杉並区井草4−8−14

http://www.kaiko.jp(開高健記念会ホームページ)

開高健がユトリロとパリに

惹かれた理由

─ 角田さんは「幽霊でもいいから一度会ってみたい」というほどの開高ファンだとうかがっています。

新潮社の社屋の隣に、昔から作家たちをカンヅメにしてきた「新潮社クラブ」と呼ばれる執筆用の宿泊施設があって、その一階和室に開高健の幽霊が出るという噂があるんです。私は几帳面に締め切りを守るというか、時間が足りなくて思い通りに書けなくなるのが怖いあまりに、いつも締め切りを前倒しにせずにいられないタイプ。だから、残念ながら一度も泊まったことがないんです(笑)。

─ 『開高健のパリ』は、ユトリロの絵と開高健による作品紹介からなる一九六一年刊行の画集に、パリにまつわるエッセイを加えて新たに編集したもの。ユトリロの絶頂期とされる「白の時代」を中心に二五点の絵画が収められています。角田さんはユトリロはお好きですか?

私自身はゴッホのような強い絵が好きなので、ユトリロを美術館で観ても「寂しい絵だな」と感じるだけでした。だから今回、この本で開高健の作品紹介を読み、とても驚かされました。私には寒々しく感じられる絵に、彼は〈生の愉悦〉や〈透明なオプティミズム〉を見出している。ユトリロの描いたパリが人間への拒絶を示す“静”であるなら、開高健の書くパリは食べ物の匂いや人間の熱とおしゃべりに満ちた“動”。印象が異なるどころか対極だとすら思えます。

恐らく、あの作品紹介はパリに滞在したのちに書いたんじゃないでしょうか。『青い月曜日』という自伝的小説によれば、貧困を極めた少年時代、開高健は学校に弁当を持って行けず、昼食の時間に水でお腹を満たしながら、日本から密出国することをひたすら夢見て書物をむさぼり読んでいました。やがて作家になり、三〇歳を目前に日本文学代表団の一員として初めて異国に足を踏み出す機会を得る。ほどなく憧れてやまなかったパリにも行くことができた。どんなにうれしかったことか。その歓喜に満ちた自身の目でとらえたパリを、ユトリロのパリと重ねて書いたからこそ、絵の実物より作品紹介のほうがはるかに人間くさく、生き生きと躍動している……と私は推測しています。

─ 五八年の生涯で世界四三カ国を巡り歩いた開高健ですが、パリは旅の帰途に必ず立ち寄る特別な場所だったとか。

開高健世代にはアメリカじゃ薄っぺらく感じられ、やはりパリだったんだと思います。相性もあるでしょうが、ワイン、美食、文学、哲学、絵画や映画などのアートにしても段違いに根太いという印象を抱いていたはず。この本を入り口に、彼がユトリロに惹かれた理由を考えてみるのも面白いと思います。

─ 本書収録のエッセイで開高健は〈ある時期、人間がいやでいやでたまらなくなった〉と書いていますね。神経がもろくなって文学書から遠ざかり、あれこれ画集を繰る中で、以前は馬鹿にしていたユトリロの魅力を発見できた、とも。

当時の開高健がユトリロの絵に惹かれた理由の一つに、「きっぱりとした孤独」があるような気がします。ムンクやゴッホの絵も孤独な印象だけれど、こんなにも寂しいんだという大声が張りついているような「饒舌(じようぜつ)な孤独」ですよね。一方、ユトリロは、孤独を肯定も否定もせず、誰かのせいにしたり言い訳をしたりもせず、ただポンと投げ出している。三〇歳になるかならないかの開高は、それを〈透明なオプティミズム〉と受け止め、心惹かれたんじゃないでしょうか。

ユトリロはアルコール依存症による精神錯乱から脱出するため絵を描き続けました。そんな若き日の画家と、うつ病やスランプに苦しみながら文章を書き続けた作家の姿が、私には重なって見えます。

-

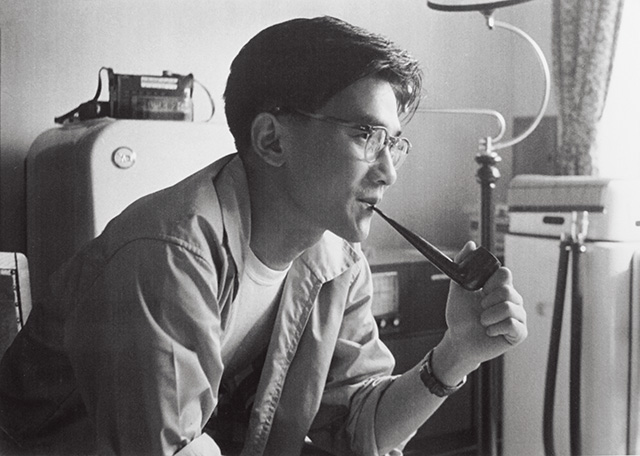

若き日の開高健。

-

展示中の開高健の直筆はがきを見る角田さん。

-

全著作、蔵書類などが展示・後悔されている。

-

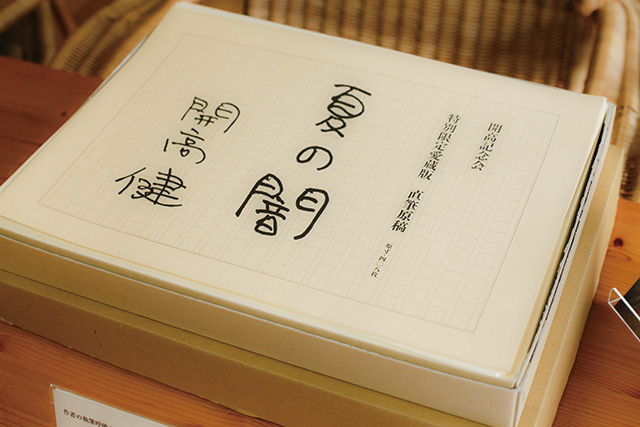

『夏の闇』の直筆原稿を再現した特別限定愛蔵版。

人間というものの本質を

知りたくてしょうがなかった人

─ 初めて開高作品を読んだのは、いつ頃ですか。

二八歳のときなので、かなり遅い出合いでした。ベトナム旅行の前に、当時つき合っていた恋人から押しつけられたのが『輝ける闇』だったんです。その頃は開高健についてまったく知らず、興味もなかったので正直迷惑でした。でも、ハノイに着いてすぐ風邪を引き、二日間ベッドで寝たきりになってしまって。仕方なく読み始めたら、一瞬でその小説世界にまるごともっていかれました。

─ すでに芥川賞を受賞していた開高が、自ら朝日新聞社の臨時特派員となってベトナム戦争に従軍し、その体験から生み出したルポルタージュ小説ですね。

戦争も含めたあらゆる人間の営み、人間というものの本質を知りたくてしょうがなかったんでしょうね。そして、目も鼻も口も手も足も頭も、己(おのれ)の肉体全部を使って体当たりで得た経験から物事の本質をつかみ、それを何一つ漏らさず書き留めていった。言葉の的確さ、言葉自身が呼吸し繁殖し氾濫していくかのような独自の文章が喚起するイメージの濃度、書く対象への迫り方、対象と向かい合うときの真摯(しんし)さ……ずば抜けています。

私は風邪が治ってからも、フエ、ニャチャン、ホーチミンと一カ月かけてベトナム各地を回りながら、ずっと『輝ける闇』をむさぼり読んでいました。その間強烈に感じたのは、本の中のベトナムと、自分が今目にしている空間が地続きだということ。開高は、この小説で「匂いを書きたかった」と語っていますが、自身が見た一九六五年のベトナムの匂いだけでなく、三〇年経っても五〇年経っても消えない匂いをまるごと閉じ込めることに成功していました。その場所の絶対に変わらないものをギュッとつかまえ、言葉の中に押し込めてしまった。それがどれほど難しいことか……。私自身、旅が好きで何冊もの旅行エッセイを書き、いろんな作家の紀行を読んできたので、痛いほどわかります。

ベトナム戦争終結から二〇年後の九五年に旅をしたんですが、まだ戦争の傷跡が色濃く残っていました。特に古都フエは激戦地でしたから凄まじくて。町の至るところに弾丸の跡があり、夥(おびただ)しい数の物乞いがいて、みな戦争の被害を受けている。手足を切断された人、顔半分がただれている女性、枯れ葉剤の影響を受けた赤ちゃんを抱いている母親……。知識としてベトナム戦争を知っていただけじゃ意味がわからなかったと思います。でも『輝ける闇』を読んでいたので生々しく理解できた。ここで何があったのか、それは決して異様な悪魔の仕業などではなく私たちと変わらない人間同士の間で起きたことで、その影響が今なお続いているんだ、と。

─ 角田さんは二三歳で海燕新人文学賞を受賞しデビューされましたから、二八歳というと作家になって五年ですね。

もしデビュー前に『輝ける闇』を読んでいたら、自分とは月とすっぽんだと打ちのめされ、新人賞に応募するのが怖くてたまらなかったでしょう。私は本が好きで、小学一年のときに作家になると決め、国語以外の勉強をほとんどしてこなかったので、小説を書く以外の選択肢がなかったんです。作家をあきらめるのは、それだけしかやってこなかったスポーツ選手が、二十歳過ぎにスポーツ以外のことで身を立てようとするようなもの。それまで生きてきたすべてを捨てることだから、書くことはやめられなかったでしょうけれど、どういう作家になりたいのか自分に問うて問うて、すごく苦しんだと思います。

「頭の地獄に墜ちたら

とにかく手足を動かせ」

─ 「開高健とパリ─解説にかえて」で、角田さんは〈作家には、完成型と成長型がある〉と分析されていますね。

年齢にかかわらず最初から確固たる文体を持っているのが完成型で、模索しながら徐々に自身の文体や世界観を作り出していくのが成長型。開高健は二六歳でデビューしたときから、豪華絢爛なフランス料理のフルコースのような文体を完成させていました。村上春樹さんや吉本ばななさん、江國香織さん、川上弘美さんらも完成型の作家だと思います。デビュー時からその作家だけの完璧な文体を持っている。

私自身は典型的な成長型ですね。自分のスタイルがなくて、ずっとのたうちまわってきた。試行錯誤のあげく三〇代半ば、直木賞をいただいた『対岸の彼女』の少し前ぐらいから、ストーリーを重視し、あえて無個性な文章を目指すようになったんです。デビュー当時と今の文章を並べたら、同じ人間が書いたとわからないんじゃないかな。

─ 開高のデビュー作『パニック』や、その翌年に芥川賞に輝いた『裸の王様』など、初期の作品もお好きですか?

それら初期の小説より、『輝ける闇』以降の小説に惹かれますね。開高健いわく、初期の作品は〈遠心力の文学〉で、軸を外側=社会に置き、自分の感情を介さずに書いている。私は太宰治のように、テーマと作家個人が結びついている作品のほうが好きなんです。

たぶん開高は当初、自分の内面から生ずるものをテーマにするのは安易だと考え、遠ざけていたんでしょう。でも、次第に遠心力だけでは書けなくなり、袋小路に追い込まれていく。そんな時期に、自伝的小説『青い月曜日』の執筆と、外国への旅、ベトナム戦争への従軍という三つが入り交じって、己と遠くの社会を安易ではない方法で結びつけるすべを見出し、閉塞状況からポンと抜け出すことができた。遠心力と求心力を同時に使って経験と小説を奇跡のように融合させ、さらなる高みに到達したのが、『輝ける闇』だったんだと思います。

『輝ける闇』を読みながら、同じ作家の端くれとして心配になりました。ベトコン(南ベトナム解放民族戦線)の機銃掃射に遭い、二〇〇名の部隊中一七名しか生き残れなかったほどの体験も含め、これほど完璧な小説を仕上げてしまったからには、この作家はもう書けなくなるに違いない……と。ところが開高は、書き悩み、書きあぐねるという自身の苦難すら『夏の闇』という小説にし、苦しんで苦しんで書き続けることで力を持続させていくんです。「頭の地獄に墜ちたらとにかく手足を動かせ」と言って世界中を旅し、釣りをしたり人の声に耳を傾けたりすることで地獄と闘いながら、夥しい数のルポルタージュやエッセイを発表し続けました。

「開高健だったらどう考えるか」

という宿題の先に

─ エッセイで特におすすめの一冊を選ぶとしたら何でしょう。

食をテーマにした『最後の晩餐』も、著者が「味を語る怪物」に思えるほどの味覚描写に圧倒されましたが、一番好きなのは『地球はグラスのふちを回る』でしょうか。

─ 世界を遍歴して味わった酒、食べ物、釣りなどにまつわる蘊蓄(うんちく)を、これでもかと詰め込んだエッセイですね。

名言の宝庫のような本で、〈驚く心、見る目を持ちなさい。少年の心で、大人の財布で歩きなさい〉とか、覚えておきたくなるフレーズがいっぱい出てきます。先ほども話したように、開高健はその場所の本質をキュッと言葉でつかむのがすごくうまい。私もいつか、単にエピソードで読ませる旅行エッセイではなく、何十年経っても消えない匂いを閉じ込めた紀行を書けたらと願っています。

─ 作品のファンであるだけでなく、作家として開高健から受けた影響も、ずいぶん大きかったわけですね。

はい。書くことに対するその真摯で誠実なあり方に少しでも近づきたい。開高健ほど極端なことはできなくても、自分にズルをして安易な言葉を選ばないとか、構成を考えるとき楽なほうではなく難しいほうを選ぶとか。私がもう一〇年以上、走るのを習慣にしているのも、開高健の言う「頭の地獄」に墜ちないためかもしれません。海外旅行中も、土日にかかれば必ずシューズとウェアを持参し町を走ります。小説で行き詰まったときに走っていると、詰まっていた栓がスポンと抜けて、ヒューッと風が通るように、「ああ、こうすればいいんだ」と思いつくことが多々あるんです。

一時期、「もし開高健が生きていたら、理解不能な事件が起こる今の世の中をどう考察し書いただろう」と考えるのを宿題のようにしていたことがあります。もし小説を書いていなければ、私は明日のご飯のことぐらいしか考えず、どこの国で戦争が起こっても大して気にしないと思うんですね。でも小説を書いていると考えざるを得ない。いや、考えたいから書き続けているのかもしれません。最近で言えば、「これほど女性に母性を求める社会って何だろう」とかね。

開高健は考えて考え抜いて、物事の奥深く分け入って、そこに潜んでいる本質を見抜き、それを言葉にしようとした作家でした。だから、「開高なら」と考えることをツールにして、自分の思考を掘り下げようとしたんでしょうね。開高健の生きた時代が遠くなり、私も五〇歳を過ぎて、もうその宿題はやめました。でも、「もし開高だったら」とか、あるいは「忌野清志郎だったら」などと、敬愛する人たちを思い浮かべながらいろいろ考え合わせたことで、「私自身は何を思うのか」を突き詰めていくことができたような気がしています。

角田光代

かくた・みつよ●作家。

1967年神奈川県生まれ。1990年、『幸福な遊戯』で海燕新人文学賞を受賞し作家デビュー。代表作に直木賞を受賞した『対岸の彼女』、映画化されベストセラーとなった『八日目の蟬』『紙の月』など。世界30カ国以上を訪れた旅好きとしても知られ、『いつも旅のなか』『世界中で迷子になって』など旅行エッセイも多い。