[インタビュー]

ライター兼鳥撃ち猟師が

猟犬使いの世界に飛び込みます!

ノンフィクション作家の北尾トロさんは、サブカルチャーを中心に幅広いテーマで執筆を続けながら、現在は長野県松本市に住み、鳥撃ちの猟師としても活動されています。

そんな北尾さんの新連載「猟犬猟師と、いざ山へ。」が次号から始まります。七十歳のベテラン猟師とその猟犬をめぐる連載は今から楽しみですが、北尾さんご自身の猟師体験も大変興味深いものがあります。そこで連載を前に、北尾さんに猟師体験を振り返っていただきます。まずは猟を始めたきっかけから、お話を伺いました。

聞き手=増子信一/構成=佐々木康治/撮影=山口真由子

書くために猟師になった

─ 二〇一二年に東京から松本市に引っ越されたそうですね。

最初に松本の郊外に住んで、その後、駅に近い、割と便利なところへ引っ越しまして、丸七年になりますね。

─ 松本に移られて、すぐに猟をしようと思われたのですか。

最初はまったく思わなかったんです。引っ越した当初、娘がちょうど夏休みだったので、観光気分で温泉に行ったりして。でも夏休みが終わり、娘は学校中心の生活になっていく。カミさんも学校の父母の集まりや、農業に関心があったのでそういうコミュニティを自分で探して行くようになる。家族が地域に少しずつ適応し始める中、仕事で東京と半々の生活をする僕だけがまだ観光客のまま。最初の冬はなす術もなく終わりました(笑)。そんなところに、信濃毎日新聞の書籍編集の方から、「猟師の取材に興味はないですか?」って声をかけていただいたんです。

─ なるほど。

全国的にそうなんですが、長野県でも害獣被害がかなり深刻になっていたそうなんです。ですが、僕は害獣や狩猟について何も知らなかったから、猟師に会っても何も話してくれないだろうし、僕もたいした質問ができないと思った。それで最初は断ったんです。

それからまた夏が来て、「せっかくだから自分も松本で何かを始めたいな」と考えるようになりまして。そこで、猟師の話を思い出したんですよ。

僕は何かテーマを考えるときに、「これは書けるかな」ということを同時に考える習性、ライター根性みたいなものがあって、結果、「自分が猟師になっちゃえば、猟師さんも受け入れてくれるんじゃないか」というふうに考えたんです。

調べ始めたら、免許がいるとか銃を買わなくてはいけないとか、乗り越えるべきことがいっぱい見つかって。そもそも自分が銃を持って何かを撃つなんていうのは、松本に来なかったら絶対にありえなかった。そんなおもしろさもあって、猟師を目指したんです。

聞き上手は引く手あまた

─ 北尾さんは猟師にまつわる本をすでに三冊(「猟師になりたい!」シリーズ)出されています。その中でも書かれていますが、実際の猟は、なかなか当たらなくて大変そうですね。

僕はエアライフル、いわゆる空気銃しか持っていないんです。最初に家族から「火薬は嫌だから、散弾銃はやめて」と言われて空気銃に決めましたが、これが難しい。多数の弾を一度で発射することができる散弾銃と違って一回につき一発しか撃てませんし、鳥相手なので一発外せばすぐ飛んで逃げちゃう。朝から夕方まで一日がんばっても、チャンスは多くて三、四回です。

─ しかも猟の期間が三ヶ月。

地域によって違いますが、長野県の場合は、十一月十五日から二月十五日までの三ヶ月なんです。その前に準備があるので、十月ぐらいになると猟師さんがソワソワし始める。準備というのは、射撃場で銃のスコープを調整したり、猟師さんの中には、狩場を下見に行く人もいますね。

僕の師匠も下見をします。まだ渡り鳥が来ていない時期なので、まずはキジやヤマドリなどがどこにどれくらいいるかを把握しておく。下見は銃を持たないだけで、基本的に猟とやることは変わらない。だから気分的に猟が始まっている感じなんです。

猟が解禁になると、僕は池が凍るまでは、溜め池でカモを狙います。凍ってしまうと、カモは川に出てしまう。溜め池の方が狙いやすいので、できればそこで数を仕留めたい。クリスマス過ぎくらいからは川での猟。カモのほかにキジやヤマドリなんかも狙います。特にヤマドリは山の奥にいるので、雪が積もる前までが勝負です。年明けはマガモが増えてくる、なんてやっていると、二月十五日まであっという間。もう少しやりたいぐらいのところで終わるから、三ヶ月ってちょうどいいんです。

地元の猟師さんは猟が終われば今度は山菜採りの時期。畑がある人は春に種蒔き。夏は川遊び、秋にはキノコ狩りと、年間を通して、山の中で遊んでいる感じの人が多いんです。身のこなし方が動物みたいなんですよ。猟師という人種はすごくおもしろい。アクが強いし、自慢話をする人が多いですね。

─ 釣り人も自慢話は多いと聞きます。

そう。その自慢話をする相手として僕は非常に適している。職業柄聞くのは慣れているから、引く手あまたなんですよ(笑)。猟師はしつこいから何度も同じ自慢をするんですが、十八番の話は何度聞いても絶対におもしろい。

多分、何十年もつきあっている仲間同士だとそんな話もしなくなりますよね。でも、自分みたいな新人が入ることで活性化する。最初は割と心配していたんですが、そんな感じで受け入れてもらえて、初年度からやりやすかったですね。

─ そのような形で猟師の世界に飛び込んだ北尾さんですが、三シーズン目(二〇一五~一六年)はほとんど猟に出られなかったそうですね。

はい。猫を二匹飼っていて、シーズン前の夏に一匹亡くなり、秋ごろにはもう一匹も体調不良で弱ってしまった。そんな中で三シーズン目の猟を始めたのですが、飼い猫の命を心配しながら鳥の命を獲ることに疑問が湧いたんです。

それと、狩猟の本を書いていて、「北尾さんは当たらないね」とかみんなに言われるのが、なんか情けなくて(笑)。それでいろいろ欲が出てきた面もあります。一方で、初心者としてできることはやったし、僕の本を読んで会いに来てくれたり、「狩猟免許を取りました」という人も出てきて、フォロワーはついた。だから一仕事を終えたような感覚もあったんです。

それでカミさんに頭を下げて散弾銃に切り替えるか、猟師を辞めるかと考えたんですが、師匠に止められたんです。「空気銃で何がダメなの? そんなにいっぱい獲ってどうするの?」って。その言葉で「楽しめればいいんだ」と思い直して、いまやっているところです。

─ 壁を一つ越えたような感じですか。

そうですね。多くの猟師さんが数を競ったりする中、僕が同じように張り合ってもしょうがない。それよりも、たとえば猟師の中にはいろんな派閥があったりするんですが、僕はライターとしてどこにでも入っていける。鳥撃ち以外の猟の世界にもふっと入っていける。猟師の経験値が上がるわけではないんですが、ライターとして狩猟の世界、信州の山の生態系の仕組みなどが学べるわけです。だから、みんなに笑われながらも猟師をやってきたことも含めて、自分というキャラクターなんだと、開き直った感覚はありますね。

ベテラン猟師の心に火がついた!?

─ 次号から始まる連載は、七十歳のベテラン猟師と猟犬に密着したルポと伺っています。

猟犬というものは、知識として知ってはいたんです。実際、イノシシ狩りで犬を使う人のお手伝いをしたこともありましたが、これまで僕が見てきた猟では、あくまで人間が主役で猟犬はそのサポート。犬がクマを囲んでその場に止めて猟師が来るのを待つといった、ドラマチックなものは見たことがなかったんです。

でも、それをやっている人がどうもいるらしいということは知っていた。そんなとき、犬好きの編集者の方からこの連載のお話をいただいたんです。探すのは大変だと思いながら、あたってみたら、すぐそばに一人いて。

─ 松本市のそばに?

長野市なんですが、猟犬を使ってシカやイノシシなどを獲る大物猟の猟師で、僕の師匠の知り合いだったんです。純血じゃないんですが、〈紀州犬〉を育てている。

─ 取材されてみていかがでしたか。

やっぱり現場での猟犬の迫力というんですか。実際に獲物とにらみ合うといったハイライトはまだ見られていないので来シーズンのお楽しみなんですが、ただ「これから猟をやるぞ」っていうことが彼ら猟犬はわかるわけです。その瞬間からの動きは、家の庭でモサッとしている姿とは全然違うし、咬む力なんかは、僕らの知っているペットとはまったく違う。

─ 野生そのもの?

いや、すごいですね。飼っている四頭に、オスイノシシの大きい足を一本ずつあげるんです。最初、おしゃぶり用にあげたのかと思っていて、しばらくして見たらきれいに何も残っていない。ガリガリガリと骨まで全部食べてしまう。

ケンカをしたらこちらが殺されちゃうほどの勢いがありますね。でも、飼い主がそばにいれば絶対にそんなことはしない。それぐらい忠実というか、絆で結ばれている。主人の命令は、とにかく聞くわけですから。

─ きちっと育てている、ということなんでしょうか。

育成の教科書みたいなものもあるけれど、実際は一頭一頭まったく違うそうなんです。もちろん猟犬猟師の数だけ育て方はあると思うので、連載ではこの方のやり方という形で書くつもりですが……おそらく、猟犬使いの中でもちょっと変わり者ですね。自分の理論があって、血統書を作ったりとこだわりもある。でも、猟犬品評会にはあまり興味がない。それから猟犬を使って大勢でやる猟もある時点からやめて、自分一人と犬二、三頭でやる猟が一番好きだと。すると、空振りも多いわけです。また、犬が興奮して獲物を追っかけていっちゃって、暗い中一人で何時間も探すとか、そういうことも込みで好きらしいんです。僕はまだ一シーズン密着しただけですけれど、楽しさのツボみたいなものがちょっと見えてきたかな。

─ 読むのが非常に楽しみですね。

五十年近く猟師をやっていて、人生で犬がそばにいなかったのは一年くらい、という人が七十代になった。いま主力の二頭(二代目「ブラフォード」と「アンズ」)が五歳くらいなんですが、密着取材を始めたころは、自分の年齢を考えてもこの子たちが最後かな、と話していた。でもだんだん変わってきて、「もう一回、この二頭を掛け合わせて子どもを作ってやってみようかな」と言い出して……べつに焚きつけていないですよ(笑)。そうしたらついさっき、「昨晩生まれた!」って電話があって。つまり、やる気になっちゃっているんです。

─ それも北尾さんとの出会いが一つにはあったのかもしれないですね。

「最高の猟犬を仕上げたい」という意地みたいなものもあったのかもしれないですね。何年か前に歴代最高のいい猟犬(初代「ブラフォード」)がいて、でも事故で亡くしたらしいんです。それを超える犬を作りたいというので、二代目に期待していたんですよ。でも、期待通りの働きができない(笑)。

─ 少し「すっとこどっこい」なワンちゃんなんですね。

かわいいんだけど、しょっちゅう「ばかやろう!」って怒られてる(笑)。メス犬の「アンズ」も能力はあるんですが、まだまだで。だから新しく生まれた子を大事に育てて、経験を積ませて一人前の猟犬に仕上げていきたいと思ったのかも。猟犬というより、自分の分身みたいに感じているのかもしれないですね。

まったくのドキュメンタリーなので、これまで取材したことはもちろん書いていくわけですが、今後どうなっていくかも楽しみ。これからが本番ですね。

町中華から、日本の戦後史が見えてくる

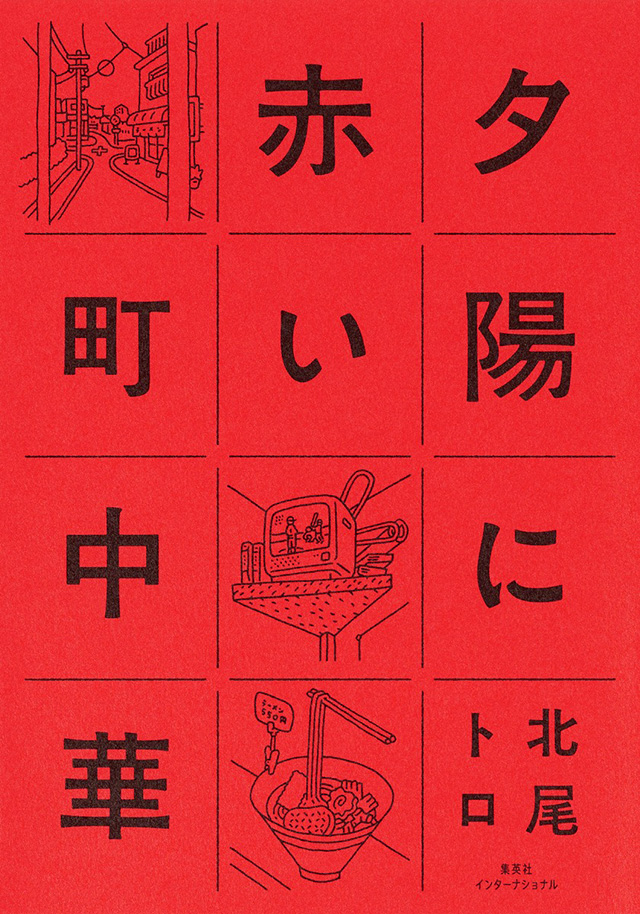

─ 北尾さんはライターとして、非常に多彩なテーマを扱っておられます。新連載の「狩猟」もしかり、最新刊『夕陽に赤い町中華』(発行=集英社インターナショナル/発売=集英社)ではいわゆる町中にある中華屋さんを取り上げていらっしゃいます。

僕らが若いころ、食事というとあまりチェーン店がなかったし、安くて腹がいっぱいになれる所は、個人経営の中華屋や定食屋に限られていたんです。それで二〇一三年の終わりごろ、いつも通っていたお店に久しぶりに行ったら閉店しちゃっていた。町の風景として、あって当然って思っていたから驚いた。同じようなことがそこら中で起きてるかもしれないと調べ始めたら、だんだんおもしろくなってきたんです。つまり「町中華」っていう存在そのものとか、出されるメニューが〝デタラメ〟だなとか。

─ 中華料理だけじゃなくてカレーとかいろいろありますからね。

僕はカツ丼ばかり食べていた(笑)。最初、町中華探検隊というものを作ってまわり始めたんですが、楽しい活動とは裏腹に、どうしても味やお店の情報に偏ってしまう。それでソロ活動に切り替えた。そこからいろいろと通ったり、話を聞いていく中で、徐々に「町中華」から戦後が見えてくるんじゃないかと思い始めて。

─ そういう手応えがあったんですね。

そうですね。取材後半の大勝軒とか丸長(まるちよう)の辺りから、意図せぬことが起きてきたりして。おかげで「戦後の食」を通じて日本の戦後史みたいなものが少し確認できたかなと。

この手の中華屋の話は、やっぱりオヤジ受けがいい。おじさんたちには必ず一つぐらいは思い出の店があると思うので、この本をネタに大いに語ってもらえるとありがたいですね。

北尾トロ

きたお・とろ●ノンフィクション作家。

1958年福岡県生まれ。2010年にノンフィクション専門誌『季刊レポ』を創刊、15年まで編集長を務める。2012年、長野県松本市に移住し狩猟免許を取得。猟師としても活動中。著書に「猟師になりたい!」シリーズ、『ぼくはオンライン古本屋のおやじさん』『裁判長!ここは懲役4年でどうすか』、『欠歯生活』『にゃんくるないさー』『夕陽に赤い町中華』等多数。