[インタビュー]

小説という形で

広く知ってもらいたい介護の闇

大企業を退職し、郊外の一軒家で一人暮らしをする武田清(たけだきよし)は、ある日、手作り弁当の宅配を頼む。そのサービスを手がけるのは、「株式会社ゆたかな心」という介護施設を運営する会社だった。自宅での転倒をきっかけに、「ゆたかな心」のサロンに仮住まいをするようになった武田は、介護業界の風雲児と呼ばれる社長・香坂万平(こうさかまんぺい)と、彼の片腕である新海房子(しんかいふさこ)への信頼を強めていく。そして「ゆたかな心」の手厚い「オーダーメイド介護」と引き換えに、判断力、体力、財力を奪われていく……。武田は果たして幸せなのか? 彼を待つ運命とは?

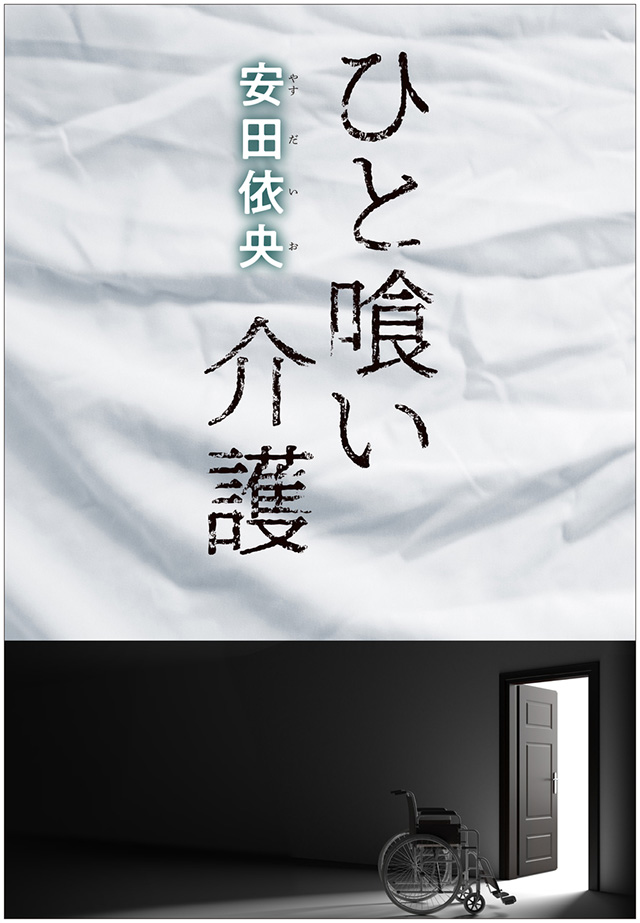

安田依央さんの新刊は、介護業界を舞台に、現代の闇を抉(えぐ)る傑作サスペンスです。本誌連載中(連載タイトル「ある高齢者の豊かな生活」)から読者を震え上がらせた本作の刊行に当たり、話を伺いました。

聞き手・構成=砂田明子/撮影=HAL KUZUYA

横柄なおじいさんだからといって、

不幸になっていいわけではない

─ 安田さんはこれまでに「終活」をテーマに小説を書かれていますが(『終活ファッションショー』)、今回のテーマは「介護」です。きっかけは何でしたか?

私は司法書士として働きながら小説を書いているのですが、この小説は、司法書士の仕事のなかで知った事件に着想を得て書きました。もちろん登場人物や会社の体系などはすべてフィクションですが、介護を必要としている予備軍の高齢者を取り込んでいくというベースの部分は実話です。

─ 実話をベースに書かれたフィクションということを知ると、恐ろしさが増します。

怖いですよね。私には、事件を知りながら司法書士として何もできなかったことに対して自分を罰する気持ちがあったんです。だからせめて、小説家として、こういうことが起こり得ることをお知らせしなければいけないと。小説という形で、世の中に広く知ってもらうことができればと思いました。

─ 「こういうこと」の一つが、武田清の身に起きたことです。武田は七十二歳になっても、誰もが知る大企業の人事部で担当部長にまで〝上り詰めた〟ことにプライドを持っているような人物です。宅配弁当を受けとるためだけに、わざわざスーツに着替えるエピソード、滑稽で、印象に残りました。

いますよね、ああいう人(笑)。とくにこのくらいの年代には、多いと思います。

─ そのプライドの高さが孤立を招き、結果的に、「株式会社ゆたかな心」を牛耳る房子の餌食(えじき)になっていくわけですね。

でも、横柄なおじいさんだからといって、不幸になっていいわけではないですよね。武田はある意味で、社会の変革期の犠牲者かなという気がしています。会社に入ったら、できるかぎり出世を目指して働き、定年まで勤め上げるのは、昭和のサラリーマンにとっては当たり前のことでした。そういう人の奥さんの多くは専業主婦で、家では亭主関白になりがち。奥さんは離婚したくても、経済的に難しい時代でした。年金分割制度もありませんでしたしね。だから武田のような男性は偉そうなまま年を重ねてこられたのだけど、彼らが高齢者になった頃、時代は大きく変化し、価値観も多様化しています。今は一つの会社で長く働くことだけがサラリーマンの成功ではないし、共働き家庭も増えている。それなのに、彼らは周囲の変化に全く気づかず、いつの間にか家族や世間から孤立し、適切な判断力を低下させていくんですね。

で、介護の現場で働く人によく聞くのは、武田の世代の、特に男性には、介護者にひどい言葉を投げつける人が少なくないということ。介護者を下に見る傾向があるというんですね。介護は本当に重要な仕事にもかかわらず、待遇もあまり良くない上に、社会的にあまり尊敬される仕事ではない。そうした構造的な問題が、介護業界には横たわっていると思います。

サイコパスが介護業者をやったらどうなるか

─ そうした介護業界に一石を投じようと、香坂社長が立ち上げたのが「ゆたかな心」です。「利用者の豊かな生活は、それを支える介護者の豊かさがなくては成り立たない」という持論から、ヘルパーたちを競わせ、上位ヘルパーには破格の報酬を約束する。利用者には、高級ホテル並みのサービスと、「オーダーメイド介護」を提供する。理念を読むと、理想的な介護業者です。

はい。一つの理想の介護業者ではあるんです。ただこの作品では、その理想を悪用するんですね。

─ たとえば「ゆたかな心」のサロンでは、利用者の話を聞き、食べたいものを食べさせ、24時間体制の手厚いサービスを提供します。武田はその居心地のよさから、ほとんど外出をしなくなる。数か月ぶりに外出した際には、歩くのもおぼつかないという事態に。さらにそこから急変が待っている。

サロンの例一つをとっても、「ゆたかな心」がやっていることは、法律に触れるようなことではないんです。だから、断罪することが難しい。

─ 当の武田にとっても、家で孤独に過ごすより、サロンに来て幸せだったのではないか、という見方ができないわけではありません。

それはそうなんです。武田は親族では唯一、姪の汐織(しおり)とだけは交流があったのですが、その汐織が、武田が家にいないのを不審に思って近所の人に尋ねる場面があるんですね。その時、隣人が、「女の人が……」と話すのを聞いて、武田に後妻のような存在ができたのではないかと想像する。で、もしその女性が財産狙いだったとしても、老後の面倒さえ見てくれれば、武田にとっても、そして自分にとっても悪い話ではないのかもしれない、と考えを巡らせるんですが、この汐織の言葉は、私自身の真意でもあります。武田は、お金には困っていないわけですからね。サロンについても同じことが言えると思います。ただ、自分が利用されていると気づいてしまったら、そのままではいられないわけですが。

─ 「ゆたかな心」の巧妙な手口を主導しているのが、チーフの新海房子です。彼女、実にやり手ですね。

房子は、いわゆるサイコパスが介護事業者をやったらどうなるか、というところから考えていったキャラクターです。房子は、人の心を読むのが上手く、非常によい聞き手であるからこそ、武田が全幅の信頼を置くに至るのですが、共感しているそぶりは見せても、共感することは全くないんですね。サイコパスの特徴の一つと言われますが、とりわけ人の痛みに関心を示さない。また、自分がついた噓を自分自身が信じ込んでいくようなところがあって、会社が掲げる理想に心酔しているのも、一周回って噓ではないんです。

─ 房子を評して「目的がわからないから怖い」という言葉が出てきます。

お金のため、というわかりやすい理由だけで動いていないからこそ、周囲は回避しようもないわけです。司法書士の法律相談もそうですが、介護も他人のプライバシーに踏み込む仕事です。そういう分野に能力の高いサイコパスが関与するとどれだけ大変なことが起きるのか。その怖さを書いてみたいと思いました。

おばちゃんはどこで輝けばいいんですか?

─ 最上位ヘルパーに君臨する日垣美苗(ひがきみなえ)と富永伶子(とみながれいこ)は、専業主婦として子育てと親の介護を終えた後に働きたいと望み、再就職を果たしました。が、この再就職によって、とくに伶子の人生は大きく変わっていくことになります。

彼女たちと私はほぼ同世代で、彼女たちの人生も書きたいテーマの一つでした。私は男女雇用機会均等法の第三期生に当たるんですが、建前上は女性も総合職で採用されるようになったものの、現実は、女性は実家から通う条件でないと採用されなかったり、入社したらしたで、二十五歳くらいまでに結婚しなければならないような圧力を受けたりで、仕事か、結婚して家庭に入るかを選ばないといけないような時代でした。私の友人も専業主婦がほとんどなんですね。

しかし時代は変わって、女性が働くのは当たり前、「女性が輝く社会」と盛んに言われるようになりました。ではいったい、どこで輝くんですか? と。若い人には色々と選択肢があるのかもしれませんが、長く家庭に入っていたおばちゃんが働きたい場合は、どうすればいいんですかと。

─ 二人とも再就職に大変苦労して「ゆたかな心」に行き着きます。そして二人とも有能で評価もされる。だからこそ、会社の闇に薄々気づきながらも、簡単には辞められない。

家庭に入るのが当たり前の時代だったから家庭に入ったけれど、潜在的に、仕事の能力が高い女性はたくさんいたと思うんです。そういう人が四十代、五十代で再び労働市場に戻ってきたら、伶子のように結果を出すだろうと。ただ、先ほど述べたように彼女たちが働ける場所は限られているから、そうした歪(ゆが)みが生まれることがあるかなと考えました。

─ 旦那も子供もいてやりがいのある仕事を望む伶子に、房子は「恵まれていることに気づかない人」と言い放つ。伶子の終盤の転落を見ると、その言葉は重く響きますが、しかし、家庭にいたらずっと幸せだったかは、わからないとも思います。

結婚して家庭に入るのが女性の幸せ、と、あまり疑いなく信じられた時代はありました。だけど当事者にしてみれば、自分で自分に目隠しをして、そう思い込もうとしている部分もあったのではないか。一方で、多様な人生を望める現代でも、すべてを手に入れようとすると、かなり周到に考えて人生を歩んでいかないと難しいんだろうなと思いますね。

─ 武田には、たった一人、気にかけてくれる姪の汐織がいました。肉親や親族の存在はやはり大きいとお考えですか。

汐織は確かに姪なのですが、武田夫妻とちょっと複雑な関係にあったことで、様々な思い出を持っています。それらは必ずしもいいものばかりではないけれど、親族という以上に、そうした記憶や共有した時間が、二人をつないでいたような気がしましたね。

今、日本で一番多いのは一人世帯です。血縁を頼りにできない孤立した人が増えているなかで、いざというとき誰が助けてくれるのか、これは私自身の問題でもあるんです。一人っ子で親戚づきあいもあまりしていないし、「終活」について話したり書いたりしていますが、紺屋(こうや)の白袴(しろばかま)で、自分のことは棚に上げている(笑)。自分がどうやって生き抜いていくのか、動けるうちに考えておかないと、と身につまされながらこの作品を書いていましたね。

人の生き死にを考えるようになった

「生まれ変わり」の原体験

─ 安田さんは小説すばる新人賞を受賞された際の本誌の対談(二〇一一年二月号)で、人の生き死にに関心があって、これからも生と死を書いていくつもりだという話をされています。今回の介護問題もその延長線上にあると思うのですが、人の生き死にに関心を持つきっかけは何だったのでしょう?

仕事柄、相続争いに巻き込まれたり、色んな人の人生を見てきたというのが一つはあるのですが、もともと私は、伯父の生まれ変わりと言われて育ったんです。私が生まれる一年くらい前に、伯父が二十歳くらいで亡くなっているんですね。この伯父が、すごく優秀で素直な良い人だったらしくて、祖母をはじめ親戚一同は失意のどん底にいた……ところに私が生まれてきたものだから、生まれ変わりだと。そういう原体験があるんです。

─ 生まれ変わりを受け入れていらっしゃった?

伯父のお仏壇に手を合わせるときはすごく違和感がありました。中に入ってるのは私ちゃいますの? って(笑)。でも基本的には、物心ついた頃から言われていたので、そんなものかなあと。そう思いたい周囲の気持ちも理解できたし、あまり気にしない性格もあって、別にそれで苦しんだということはないのですが、自然と、生と死について考えるようになったのだと思います。生まれ変わりを信じるとしたら、生死とは何なんだ、という問いにどうしても行き着くので。

─ 今後も安田さんのテーマですか?

これまでは生き死にだったのが、年齢的に、「死」に関心が傾きつつあります(笑)。終活セミナーでも話すのですが、昔に比べて、今は死のバリエーションが増えています。医療も介護技術も発達していますからね。死に方を考えておかないと、意に沿わない延命をされることだってあるわけです。それこそ武田のようにならないためにも、できるだけ体が元気で脳もクリアなときに、自分らしい、自分が理想とする死に方とは何なのかを考えておくのは大事なのでしょうね。とはいえ、最終的には運もあるわけで……つくづく、生きるのも難しいけれど、死ぬのも難しいなと思います。それだけに、ライフワークとして、これからも書いていきたいですね。

安田依央

やすだ・いお●作家、司法書士。

1966年大阪府生まれ。関西大学法学部政治学科卒。2010年「百狐狸斉放」で第23回小説すばる新人賞を受賞(『たぶらかし』に改題して単行本化)。著書に『終活ファッションショー』『出張料理・おりおり堂』等。