[インタビュー]

俺はこんな水に合うのかと思いながら

なんとかやってきた

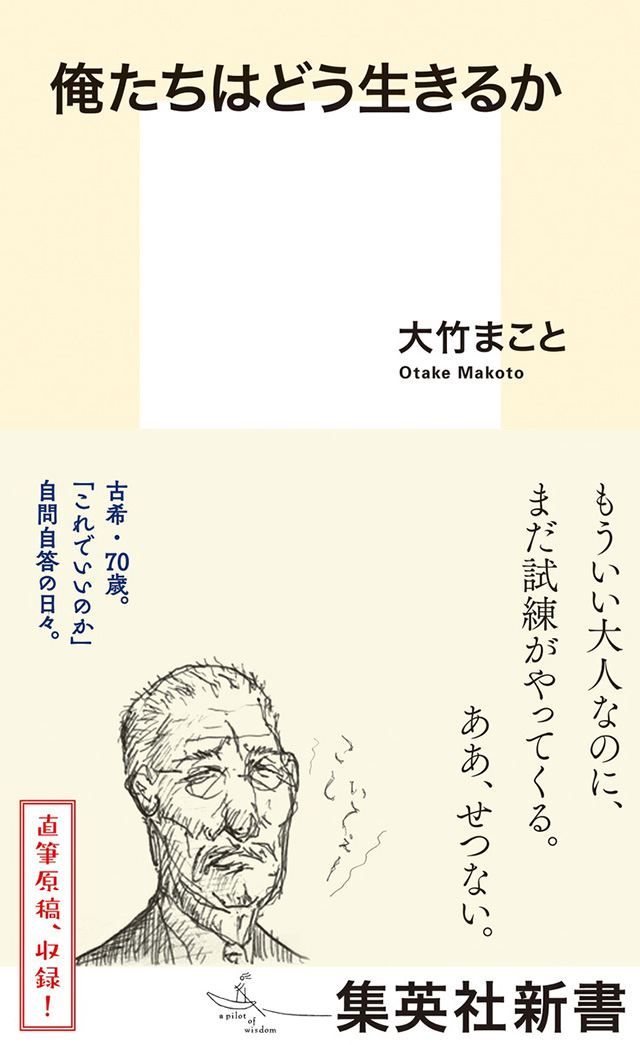

テレビ、ラジオでおなじみの大竹まことさん。本誌で連載され(連載タイトル「平成消しずみクラブ」)、好評を博したエッセイが加筆のうえ、集英社新書として発売されました。懐かしい役者仲間たちとの思い出話から、映画、小説、世間を賑わす政治家たちの言動まで、さまざまな話題を俎上(そじよう)に載せた一冊です。そのどれもが、私たちが生きるいまを感じさせ、優しい語り口が印象的です。編集者が五年間かけて口説き落としたというエッセイはどのようにして書かれたのか。書き手としての大竹さんに話をうかがいました。

聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=HAL KUZUYA

書くことは、好きなところに行けること

─ ご著書を拝読して、いろいろ考えさせられました。

考えるようなことは何も書いてないと思うんですけど。

─ 大竹さんが現在と過去を行き来させながら書かれている内容が「人生」を感じさせ、生きるって何だろう……? と考えてしまったんです。

そう? 書いてて気がついたのは、俺って何もねえんだなってこと。ほんとに何もない。あまりのなさかげんに驚いたというか、何のために生きてきたんだろうとすら思っちゃったよ。人は身過ぎ世過ぎに追われるまま生きているのかもしれない。エッセイを書くことを引き受けたのだってそう。何か仕事をいただいたら、やるしかないじゃない? 「いまやったほうがいいんじゃないですか」みたいなことを周りから言われるし。

─ そうなんですか。意外に受け身なんですね。

俺は自分をコメディアンだと思っているのね、これでも。「芸人に上手も下手もなかりけり。行く先々の水に合わねば」という有名な言葉があって、俺はこんな水に合うのかと思いながらなんとかやってきた。だから、書くという水はどうだろう? ということだよね。それから、もう一つ。「来た仕事が自分の位置」っていう言葉があるんですよ。ドラマでもらった役が「こんなちょい役かよ」と思ったとするじゃない。「でも、それがあなたの位置です」。なるほどなあと思って。

だから、今回の本も、僕にしてみれば、来た仕事の一つ。担当者の方に五年待っていただいたんだけど、それだけ熱心に言ってくださる方がいるなら、何が書けるかわからないけど書いてみようか。そういうことだったんですよ。

─ なるほど。今回、本の巻末に、味のある手書き原稿が収録されていますね。パソコンやタブレットはお使いにならないんですか。

使えないんですよ、あんなものが(笑)。使えたらいいなと思って、何とか二行ぐらい書くんだけど、すぐだめになっちゃう。変換とかいろんなことがあってね。手のほうが早いんだもん。

─ 以前、エッセイ集を出されたのが十五年前です。久しぶりに書かれてどうでした?

いやー、苦労した。前に書いたときには、すらすら書いてたの。だからそんな感じで今回も書けるだろうと思っていたんですよ。そしたら、書けない書けない。年のせいかもしれないし、それに今回の連載は一回分が四千字。素人の俺が言うのも何だけど、四千という字数に、一気に書けない何かがあるのね。

─ なるほど。原稿用紙十枚。けっこうなボリュームです。

わーっと書いても、まだ四枚ぐらい足りない(笑)。それで、いろいろやってみて、文章って、あるところから、それまでと全然別のこと書いても、案外平気なんだってことに気づき始めるんです。

─ たとえば四十五年前に、風間杜夫さんと同じ安アパートで暮らしていたときの思い出を書かれた後で、久しぶりに、風間さんの舞台を見に行かれたときのお話が出てくる。過去と現在を行ったり来たりする、あの自由な感じですね。

急に別のことを書き出してもつながるんだなとわかった。だったら、現在と過去とが行ったり来たりしても、別に大丈夫だなと思い始めたんですよ。それで、足りない分は過去に戻ればよいということを学習した。現在に過去を書き足して、まだ足りなかったらもう一度現在に戻ればいいと。そうこうしているうちに、書くことは、好きなところに行けるということなんだって気づいたんですよ。これも四千という文字数の弊害なんだけど(笑)。

─ 弊害じゃなくておかげですよ(笑)。よかったんです。

よかったんですかねえ。

文字起こしされたら途端にバッシング

─ 大竹さんの筆が過去と現在を行き来するうち、現代社会の異様さが浮かび上がってきます。テレビの発言がSNSで炎上したという経験についても書かれていますね。

あれはびっくりしたね。テレビで発言したときは何の反応も起こらなくて、テレビの前でもみんな笑ってくれたんだろうけど、文字起こしされてネットに載ったら途端にバッシング。文章って印象がきついんだよね。文字起こしされて炎上することって多いよ。一つ間違えたら、タレント生命にかかわるようなことになってるよね。テレビの生放送で、秒数の間にタイトにしゃべる中で、売り言葉に買い言葉だってあるわけで。昔、『TVタックル』で政治家のハマコー(浜田幸一)さんと、政治評論家の三宅久之さんのやりとりで、ハマコーさんが「うるせーな、ハゲ」って言った。三宅さんが「ハゲとは何だ、ハゲとは! 失礼じゃないか、君。今の言葉取り消したまえ」って怒ったら、ハマコーさんが、「ハゲだから、ハゲって言っただけじゃんか」って。

─ そんな(笑)。

それが俺の三十代、四十代。そんな感じでやってきたのに、いまは「大竹さん、その発言、コンプライアンスにひっかかります」みたいなことを言われちゃうわけだから。

─ 大昔から、芸人さんってタテマエの裏にあるホンネを代弁したり、権威をからかったりして大衆から人気を得てきた存在ですよね。正しいことばかりを言う仕事ではないような。

そうだと思いますけどね。だけど、いまは芸人に返ってくる批判が全部正論なんだよね。何でこんな正論ばっかしになっちゃったんだろう。おっしゃるように、アメリカのスタンダップコメディなんて、差別発言だらけだからね。ひどいこと言っても笑いになっていたわけだから。

あと、あれだよね、権威のほうにいる国会議員が芸人に近づこうとしているからね。あいつら、笑いを欲しがってる。だからだめなんだよ。あいつらは正論言ってればいいのに、何かおもしろいこと言おうとしちゃう。

─ そして失言。めざす方向が間違ってますね。

政治家はおもしろいことなんか言わなくていいんだけどな。政治番組がバラエティ番組みたいになっちゃってるし、バラエティ番組も政治を気にしてる。文章のほうがまだ正常かもしれないね。

俺にはよりどころがないんだ

─ エッセイの内容は多岐にわたっていて、お仕事の話や映画や小説の感想、政治や社会的な話題など、すべてフラットにお書きになっている姿勢に共感しました。

もともと芸人のいる場所ってそういうところなんですよね。一つのことに特化して書くほど才能がないということもあるし。逆に言えば特化したものがないからフラットに書くしかない。映画に詳しくなくても書いたっていいだろう。的確な感想じゃなかったとしても、まあしょうがない(笑)。書いていて思ったけど、俺にはよりどころがないんだ。「おまえはどこにいるんだ?」って言われると「俺、どこにいるんだろう」と思ってしまう。信じている宗教があればよりどころになるし、確固たる思想があればよりどころになっただろう。でも、そんなもの、日本で育った俺たちにあるのか? ないだろう、と。

80年代に俺たちシティボーイズがコントをやり始めたときに「思想のない演劇よりも粗相のないコント」と言ってたんだね。

─ なるほど(笑)。

フラットに行こうと。宗教も思想もないけれど、カルチャーの場所はどこかにあるはず─みたいな感じだったと思うのね。俺自身はそんなにカルチャーを求めたわけじゃないけど、周りのみんなが文化的だったから、世の中からは、大竹もそういう場所にいるんだと思われちゃった。俺にとってはとっても嬉しいことだったから、それでよかったんだけど。

─ 大竹さんたちが登場されて、大上段に構えた思想とか権威主義的なインテリを笑ってやろう、というところが新鮮でした。

当時思ったのは、なんでインテリはもっとわかりやすい言葉を使ってくれないんだということ。インテリ村みたいな高みに引っ込んでいないで、俺たちのいるところにも降りてきてくれよと。インテリの言葉って難しくてわからないでしょう?

─ 狭い世界で勉強してきた人たち同士の会話という感じがしました。

そうそう。そこがいけないなって思って。その後、高橋源一郎やいとうせいこう、みうらじゅんなんかが出てきて、少しずつインテリの言葉や場所が変わってきたっていうかね。あと、どんどんいろんなものが崩壊していくのが面白いと思っていたよね。家父長制度や結婚制度とか、全部壊れちまえって。乱暴者がいない抑制のきいた社会なんてつまんなそうだって思っていたね。そう言いながら、案外自分たちは小市民なんだけど(笑)。

芸人の決めることじゃないですね

─ 大竹さんの文章には「何だろう、これは」って思わせてくれる感覚があると思いました。過去と現在を行ったり来たりするのもそうですが、「これだ!」と言い切るというよりも、ふわふわと漂っているところがある。少しだけ……五センチぐらい地上から浮いているみたいな。

そうですかね。ありがとうございます。俺たちのコントに「地上から五センチ浮いてる男」っていうのがあるんですよ。

─ そうなんですか。

地面から浮いてるんだけど、たった五センチだけ。きたろうがその男の役なんだけど、五センチ浮いてても、浮いてない人間とほとんど変わりはない。そういうコントだったのね。階段を登るのも、おまえ、俺より遅いじゃないかと。

─ なるほど(笑)。

あのコントはシュールでよかった。いまだに覚えてるけど。コントとかお笑いとか、そういうのは五センチぐらい浮いてることなのかもしれないね。そのぐらいの微妙な浮きかげん。三十メートルも四十メートルも浮いちゃったら誰も相手にしてくれないし、べったり地面に足がついてたら普通の人と同じ。五センチ浮いているってことは、オーバーな言い方をすれば、普通の人と同じ目線でいられるし、でも、ちょっとだけ見る角度が違う。

─ ほんの少しの違い。その面白さがこの本にはたしかにあると思います。エッセイを書き始めるまで五年間、編集者からの依頼を断っていたとおっしゃっていましたけど、こうして本になって、もっと書いてやろうとは思いませんか。

いやいや。どうなんでしょう。正直、売れれば「おっ」と俺だって思いますよ。また書いてやろうと思うかもしれない。でも、売れなきゃおしまい(笑)。それはもう、「行く先々の水に合わねば」ですから、芸人は。そりゃ、書いていいって言われれば書いてみたいなって気持ちも二割ぐらいはあるけど、売れたらいいなっていう功名心も五割以上あるけども、俺の決めることじゃ……。

─ ないですか。

ないですね。芸人の決めることじゃないですね。

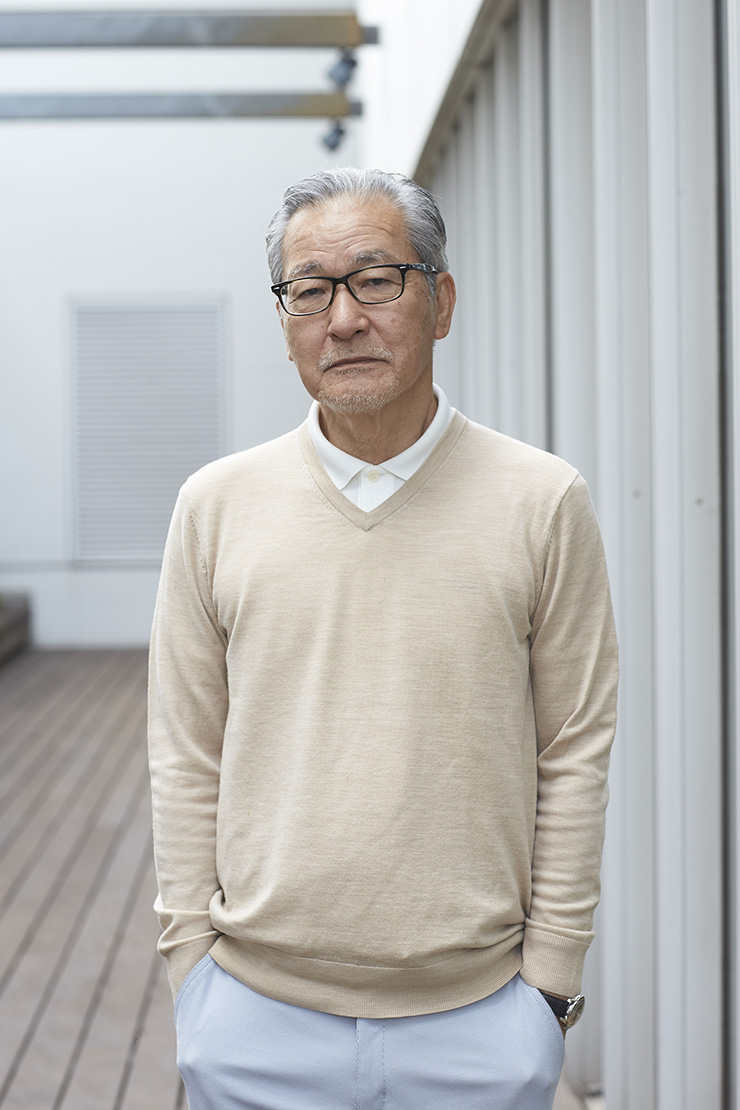

大竹まこと

おおたけ・まこと●お笑いタレント・俳優。

1949年東京都生まれ。東京大学教育学部附属中学校・高等学校卒業。1979年、友人だった斉木しげる、きたろうとともに『シティボーイズ』結成。不条理コントで東京のお笑いニューウェーブを牽引。現在、ラジオ『大竹まことゴールデンラジオ!』、テレビ『ビートたけしのTVタックル』他に出演。著書に『結論、思い出だけを抱いて死ぬのだ』等。